Este ano, a série de seminários do C-MAP, Orientaçãoes Transversais, apresentado em quatro painéis, teve lugar em Junho de 2021 como uma reunião virtual. Neste ensaio, Hlonipha Mokoena oferece uma reflexão contundente e um epílogo de propensão evocatória ao terceiro painel Territórios Emaranhados, com a participação de Sandra Benites, Black Athena Collective e Chie Ikeya.

O ensaio em inglês encontra-se disponível aqui.

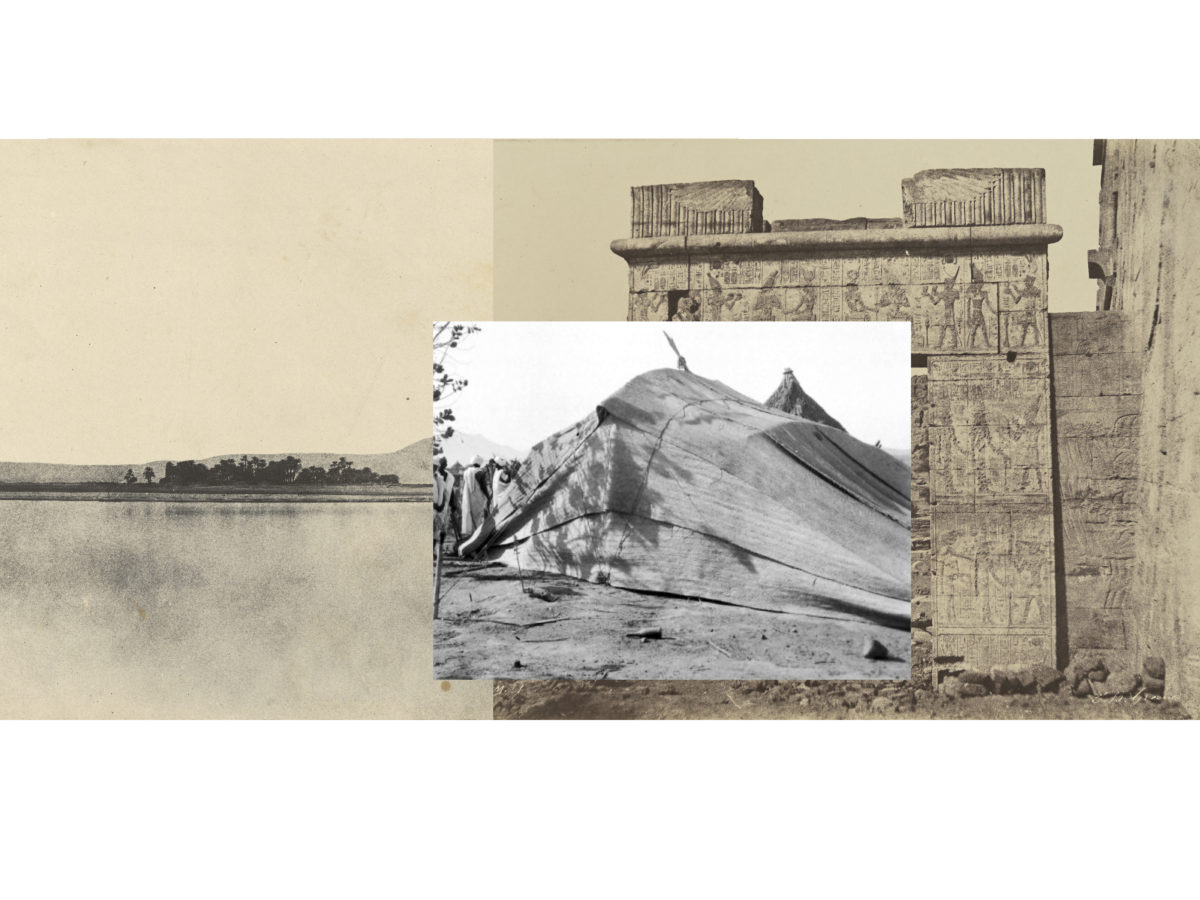

Quando Noni Jabavu publicou The Ochre People [O Povo Ocre] em 1963, ela se referia à definição pejorativa de africanos não-cristãos como seres “pintados de ocre vermelho” (Amaqaba).1Noni Jabavu, The Ochre People: Scenes from a South African Life (Londres: John Murray, 1963), 61-62. Já naquela época, os debates entre africanos convertidos e seus primos não cristãos giravam em torno da pele e do corpo. Mal sabia Jabavu que num século futuro e nas décadas que viriam, “o povo ocre” reapareceria para nos lembrar do preço que foi pago por nossa “civilização”. A terra – de onde vem o ocre – foi rasgada, retalhada, queimada, marcada e profanada, e o povo ocre é o único que parece compreender essa perda incalculável. Sem procurar simplificar a ligação entre a África do Sul e o Brasil, cabe imaginar que os Xhosa da África do Sul e os Guarani do Brasil tivessem escolhido o ocre vermelho por ser a cor da plenitude, a cor de sua própria pele; é, no entanto, a cor dos regatos que correm para o fundo da terra após uma tempestade – a cor do sangue. Na cromatologia ocidental, o vermelho é a cor do perigo e, por isso, somos privados de seu significado enquanto signo de sustento, de força geradora da vida, e levados a imaginar seu oposto: uma força que subtrai vida. As metáforas sanguíneas também poderiam se estender à Biblioteca de Alexandria, uma vez que a mesma se situava em uma matriz litorânea e oceânica composta por vários lagos e pelo Mar Mediterrâneo. Só nos resta imaginar o fluxo e o refluxo das cores nos diversos rios que desaguavam no mar. A leste de Alexandria, o rio Nilo depositava suas águas negras, seus sedimentos, no mar, e lembraria ao observador a força vivificante dos depósitos do rio. Ocre, terra, lodo e sedimento – essas são as matizes tão familiares ao povo ocre vermelho: o ocre e a argila enquanto forças vivas e vitais para além da matéria.

Parece haver poucos motivos para crer que pensar as forças vivificantes do ocre, da areia e do barro não nos conduza, ainda, ao universo das intimidades possibilitadas em parte pelas viagens marítimas. Do mesmo modo que os antigos egípcios navegavam e viajavam ao sul para coletar tributos, existem muitos motivos para concluir que essas viagens também tenham sido motivadas por relacionamentos íntimos. Assim, é possível argumentar que o que une Sandra Benites, Black Athena Collective e Chie Ikeya é que todos pensem mundos e vidas feitos e desfeitos por viagens a pé ou por mar. Da mesma forma que o termo guarani “oguata” define a vida pelo caminhar, a tenda define a vida pelo estabelecimento e desenraizamento do habitat. A transmigração implícita nesses atos confirma a necessidade humana de expandir horizontes, da ampliação da visão. Mas essas também são reivindicações culturais; são compromissos com uma existência peripatética que foge da morada monumental, ou talvez até mesmo da segurança do casbah, da fortaleza. Se a lógica de caminhar e “acampar” desafia a nossa sensibilidade moderna, é apenas porque nos falta fé no passado e nos seus habitantes. Temos tanta fé na ideia de que viajar significa velocidade e economizar tempo, que perdemos a capacidade de imaginar a viagem enquanto criação do tempo; a constituição e desconstituição do cosmos; e a conversão do tempo em artefato cultural compacto e portátil. Todo esse caminhar e acampar ocorre à medida em que a terra vem ao nosso encontro – vermelho, preto, areia, argila. O povo ocre saberia que a viagem nunca existe sem uma pedrinha no sapato.

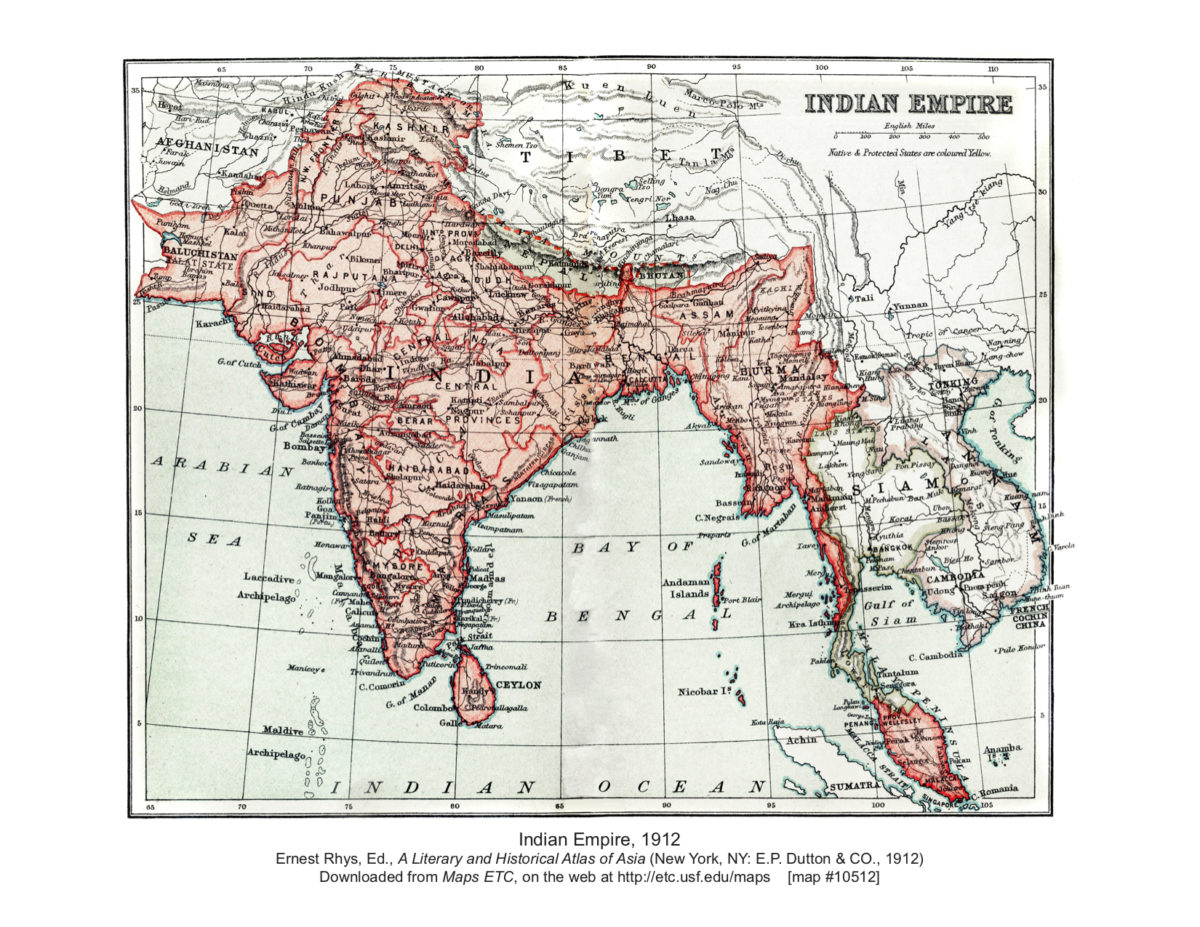

As formas entrecruzadas através das quais amor, desejo, família e afeto viajam para além das fronteiras se veem tão eloquentemente presentes em Chie Ikeya que vale a pena repetir suas observações de que os “estudos de área” sobre mobilidade e migração asiáticas tradicionalmente colocam os homens (ou seus corpos) como os principais migrantes e formadores de mobilidades interasiáticas – “os homens são retratados circulando pelos oceanos e continentes, semeando e tecendo redes de troca, dívida, patrocínio, peregrinação, linhagem e parentesco, enquanto as mulheres são relegadas ao papel de repositório e reprodutora, domesticando e nutrindo aquilo que foi semeado, tecido e propagado pelos homens.”2Chie Ikeya, “Interasian Intimacy & Imperial Formation: The Story of Ngwe Bwint, Rahim Rasool, and Ngwe Ya,” resumo (artigo não publicado, 9 de junho de 2021), datilografado. O rebaixamento das mulheres a funções e papéis mundanos ou maternos significou que, independentemente do tamanho do mundo “Asiático”, a vida da mulher estará sempre limitada às contingências do local. A exclusão da mobilidade das mulheres contradiz muitas das observações de Benites sobre o significado das viagens e das diferentes maneiras que essas conformam o humano. A leitura paternalista da história, na qual as únicas mulheres relevantes são as “mães da nação”, restringe e confina nossa compreensão de como o mundo não é feito apenas no útero. Como em outros postos coloniais avançados, conhecemos essas mulheres “ofensoras” porquanto comparecem aos tribunais enquanto reclamantes ou rés. A natureza antagônica da disputa legal faz com que, mesmo antes de conhecer a história, você saiba que alguém será considerado “culpado”, que se dirá a alguém que suas ações, ou omissões, sejam contravenções. Mas, como em outras colônias, eram quase sempre as mulheres que eram deserdadas ou castigadas. Nessa situação, os tribunais funcionavam com base no pressuposto de que apenas a “mulher nativa” fosse local – que seu corpo poderia e deveria permanecer intacto enquanto o corpo do homem atravessava fronteiras. A histeria que se segue é o impulso “nacionalista” de declarar que o corpo da “mulher nativa” está em perigo, é poroso e vulnerável a penetração e invasão “exóticas”. É esse raciocínio seletivo que une o sistema judicial colonial e os patriarcas locais e “protetores das mulheres” – a “mulher nativa” deve permanecer inerte.

O livro “Black Athena” tornou-se um ícone do oposto da mulher confinada. Os tomos de Martin Bernal geraram uma mudança de paradigma, e possibilitaram que ao menos imaginássemos as deusas do mundo antigo como seres de origem africana e oriental.3Martin Bernal, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, vols. i e ii (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1987). Na reimaginação da antiguidade realizada por Bernal, os “pais” do ideário grego – Platão, Aristóteles, Ésquilo, Heródoto – foram os acólitos do mundo afro-asiático. O termo “afro-asiático” já propõe uma nova cartografia do mundo e nos obriga a afirmar que as idéias e as pessoas sempre viajaram e que nenhuma cultura ou civilização pode reivindicar a primazia. Uma vez assimiladas as lições de “Black Athena”, o pensamento essencialista sobre as origens singulares ou unilineares da cultura e da civilização não se sustenta. Não é por acaso que os estudiosos clássicos reagiram ao livro de forma diversa – alguns aprovaram a revivificação da relação do mundo antigo com a África, enquanto outros se ativeram à premissa de que “clássico” significa “ocidental”.4Lefkowitz, Mary. “The Afrocentric Interpretation of Western History: Lefkowitz Replies to Bernal.” The Journal of Blacks in Higher Education, no. 12 (1996): 88-91. Acessado em 6 de julho de 2021. doi: 10.2307 / 2962996. Ao nomearem seu coletivo em homenagem a essa cause célèbre, Heba Y. Amin e Dawit L. Petros expandem a tese de Bernal e a contra-narrativa a novos usos. Em seu trabalho e de sua perspectiva, a África é fundamental para acender a chama intelectual do mundo e a desaparecida Biblioteca de Alexandria serve como pára-raios através do qual podemos medir a volatilidade e a expansão de uma visão de mundo “afro-asiática” reinventada. “Black Athena”, portanto, não representa apenas o reposicionamento do Egito em relação ao Mediterrâneo, mas também o reposicionamento da natureza nômade do conhecimento e das formas pelas quais, como afirma o jeli (griot) do The Epic of Son-Jara: “Aquilo que não se resolve sentado / Se soluciona ao viajar”.5John William Johnson, Fa-Digi Sisòkò, Charles S. Bird, et al., The Epic of Son-Jara: A West African Tradition (Bloomington: Indiana University Press, 1992), 87. Ao fazer da biblioteca alexandrina o ponto focal das meditações sobre a natureza peripatética do conhecimento e da produção artística, o Black Athena Collective revive não apenas os argumentos de Martin Bernal, mas também muitas outras ideias afrocêntricas / afropolitanas que definem a cultura africana como produto do viajante, do aventureiro, do buscador, do exilado e do peregrino. Dessa forma, a tenda se torna o cosmos por ser o lugar onde as imaginações cósmica e cosmopolita podem se abrigar. A natureza explosiva da sabedoria adquirida ao escolher os caminhos menos percorridos se evidencia em muitas lendas e histórias de Makeda a Mansa Musa. Simplificando, poderíamos até afirmar que aquilo que conhecemos como “África” seja apenas mais uma palavra para um vagar – mental, espiritual e corporal – sem limites.

Voltemos, pois, ao livro de Jabavu e ao povo ocre vermelho. Enquanto jovem que retornava para uma África do Sul que deixara aos treze anos, Jabavu escreveu nostalgicamente sobre os sons e os lugares de sua infância; no entanto, aquilo que diferencia o livro é o fato de que seu retorno também marca seu nascimento como escritora de literatura de viagens. O circuito de caminhos que a levou de sua casa a Londres produziu uma viajante experiente que, de trem, de carro e de ônibus, observou seu país natal com um olhar interessado, engajado e crítico. Embora sua biografia ainda não tenha sido escrita, a autora é a personificação cultural daquilo que acontece quando uma mulher especificamente africana se torna viajante e cronista. O título do seu livro é, portanto, uma síntese sincera da sua nostalgia, mas também uma afirmação do vínculo estreito entre ela e “o povo vermelho ocre” que a distância não logrou destruir. Assim, em seu livro, encontram-se o alívio e o consolo de que, por mais emaranhadas as jornadas, seus caminhos reconduzem sempre a um “lar”, ainda que controverso.

- 1Noni Jabavu, The Ochre People: Scenes from a South African Life (Londres: John Murray, 1963), 61-62.

- 2Chie Ikeya, “Interasian Intimacy & Imperial Formation: The Story of Ngwe Bwint, Rahim Rasool, and Ngwe Ya,” resumo (artigo não publicado, 9 de junho de 2021), datilografado.

- 3Martin Bernal, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, vols. i e ii (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1987).

- 4Lefkowitz, Mary. “The Afrocentric Interpretation of Western History: Lefkowitz Replies to Bernal.” The Journal of Blacks in Higher Education, no. 12 (1996): 88-91. Acessado em 6 de julho de 2021. doi: 10.2307 / 2962996.

- 5John William Johnson, Fa-Digi Sisòkò, Charles S. Bird, et al., The Epic of Son-Jara: A West African Tradition (Bloomington: Indiana University Press, 1992), 87.