Jean-Michel Atlan (1913-1960) – qui signait simplement Atlan –1Au tout début, ses œuvres sont signées J M Atlan ou J M A, puis Atlan. est le plus souvent considéré comme l’un des représentants de l’abstraction lyrique, mouvement qui marqua la scène parisienne dans l’après-guerre. Né dans la casbah de Constantine, au sein d’une famille juive berbère, comme il aimait à le rappeler,2Par exemple, E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, tome I, Paris, Gründ, nouvelle édition, 1999, 958 p., p. 520-522 ou M. Ragon et A. Verdet, Jean Atlan, René Kister, Genève, coll. « Les Grands peintres », 1960, p. 10. son enfance algérienne a contribué à donner formes et couleurs à son imaginaire singulier de peintre. Les parents d’Atlan concilient tradition et modernité, inscrivent leurs enfants à l’école talmudique mais également à l’école laïque française. Imprégné de la lecture mystique des textes sacrés, son père lui transmet aussi la connaissance de la kabbale, sujet qui accompagnera l’artiste tout au long de sa vie.

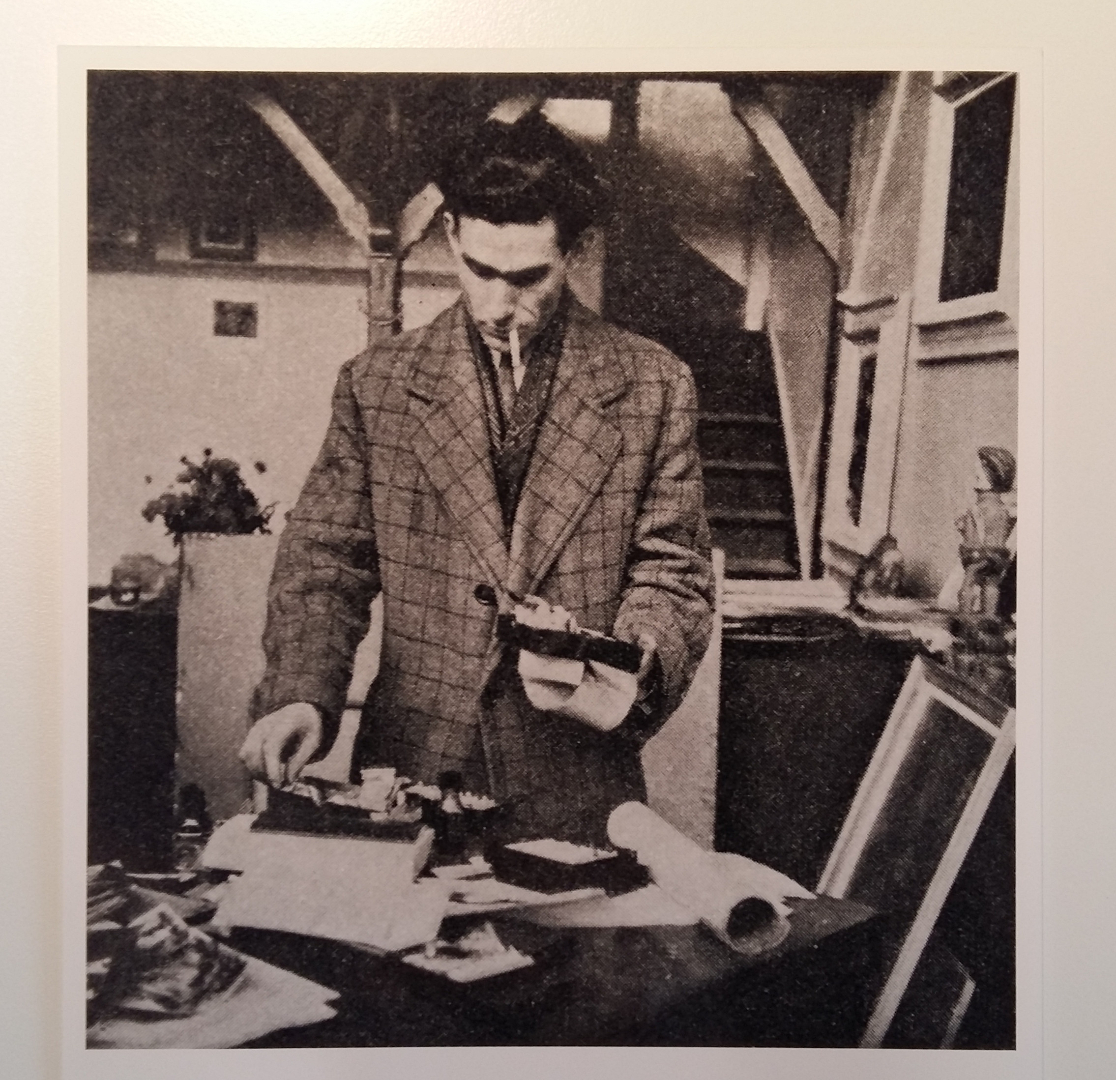

En 1930, Atlan part étudier la philosophie à la Sorbonne. Dès son arrivée à Paris, il marque son engagement politique en publiant dans des revues trotskistes comme La Vérité et en participant à des manifestations anticolonialistes. En parallèle, il poursuit une activité de poète qui le rapproche du cercle littéraire formé autour de Georges Bataille ainsi que du mouvement surréaliste révolutionnaire. Il enseigne la philosophie, mais il est révoqué suite aux lois antijuives instaurées par le régime de Vichy qui collabore avec l’Allemagne nazie. C’est dans ce contexte extrême qu’Atlan commence le dessin dès 1940. Emprisonné sous prétexte de « menées communistes »,3Archives bibliothèque Kandinsky, Fonds Atlan, cote ATL 70, attestation de résistant du 23 avril 1949 du secrétariat du Front national de lutte pour la libération, l’indépendance et la renaissance de la France. puis interné à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne de janvier 1943 à août 1944, il réalise ses premières peintures sur des matériaux de fortune grâce à la complicité de ses proches et du personnel soignant.4Ibid., cote ATL 85, lettre à Denise du 14 février (circa 1943).

Au moment de la libération de Paris, Atlan décide de se consacrer pleinement à la peinture et déclare : « Je suis passé de la poésie à la peinture comme un danseur qui découvrirait que la danse le révèle mieux que les incantations verbales ».5M. Ragon, Atlan, Paris, Georges Fall, coll. « Le Musée de Poche », 1962, 91 p., p. 5. Il émerge sur la scène artistique dès décembre 1944 dans un immédiat après-guerre qui pousse les artistes à chercher un nouveau langage pour renouer avec le public.6Sa première exposition personnelle se déroule rue de Sèvres, à Paris, galerie de l’Arc-en-Ciel, en décembre 1944. Elle est saluée par de nombreux critiques et Jean Dubuffet lui écrira une lettre marquante pour souligner son intérêt profond pour la singularité de son travail. Archives bibliothèque Kandinsky, Fonds Atlan, cote ATL 83, lettre de Jean Dubuffet à Jean-Michel Atlan, 4 Janvier 1945. Le parcours et les travaux de cet artiste singulier interrogent les critiques. Atlan se situe à la fois dans et en marge de l’école de Paris dont il traverse les tendances picturales, de « l’informel » à l’abstraction lyrique, pour mieux s’en extraire.7L’art informel a été défini par le critique Michel Tapié dans les années 1950 comme une tendance picturale non figurative privilégiant le geste et l’expression de la matière.

Après-guerre, de nouveaux galeristes comme Denise René, Aimé Maeght, de même que certains critiques et historiens de l’art comme Jean Cassou, Charles Estienne ou encore Michel Ragon, qui sera un ami proche, voient en Atlan un novateur. À l’instar des écrivains comme Jean Paulhan, Jean Duvignaud, Clara Malraux, l’Américaine Gertrude Stein installée à Paris compte parmi ses premiers soutiens en lui achetant plusieurs œuvres. Théoricien, Atlan prend position avec aisance sur les questions qui agitent le monde de l’art et publie un manifeste dans le numéro 2 de la revue Continuity en 1945 par lequel il remet en cause le concept de réalité et par là même la conception du réalisme qui produit, selon lui, une peinture par trop littérale.8Voir dans Jean-Michel Atlan in Continuity, n° 2, Paris, 1945, p. 12 : « Pouvons-nous contraindre des formes inédites à exister concrètement ? L’expression purement plastique est-elle possible ? On s’apercevra peu à peu que la tâche essentielle de la jeune peinture consistera à substituer à la vision de la réalité, l’authenticité et la réalité de la vision. »Profondément libre, Atlan rompt son contrat avec la galerie Maeght dès 1947. Survivant tant bien que mal à une période difficile à la suite de cette prise de position saluée à l’époque par Pierre Soulages,9Propos recueillis par Amandine Piel auprès de Pierre Soulages le 14 janvier 2019. Atlan continue de peindre et d’exposer, puis revient en 1957 avec un travail confirmé qui trouve alors un écho international en Europe, au Japon et aux États-Unis. Il ne verra pas l’ouverture de l’exposition que lui consacre The Contemporaries Gallery à New-York en avril 1960, car il décède prématurément des suites d’une longue maladie, le 12 février, dans son atelier, rue de la Grande Chaumière à Paris. Suivre son parcours atypique et complexe, du pays natal jusqu’à son décès précoce, est une manière de rendre à cet artiste autodidacte, et à son art, toute leur singularité, et de sortir des catégories englobantes.

Une peinture gestuelle qui privilégie le signe

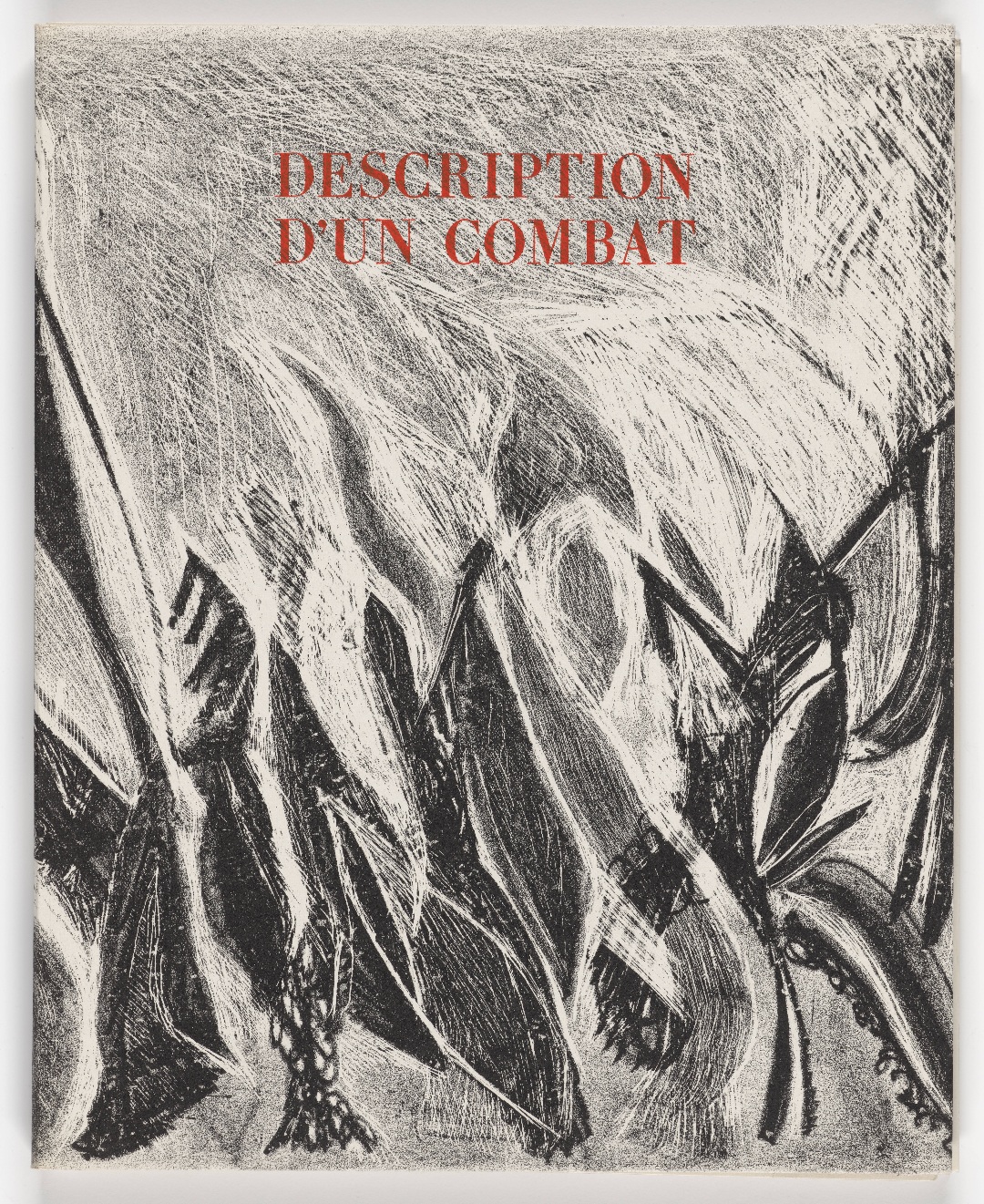

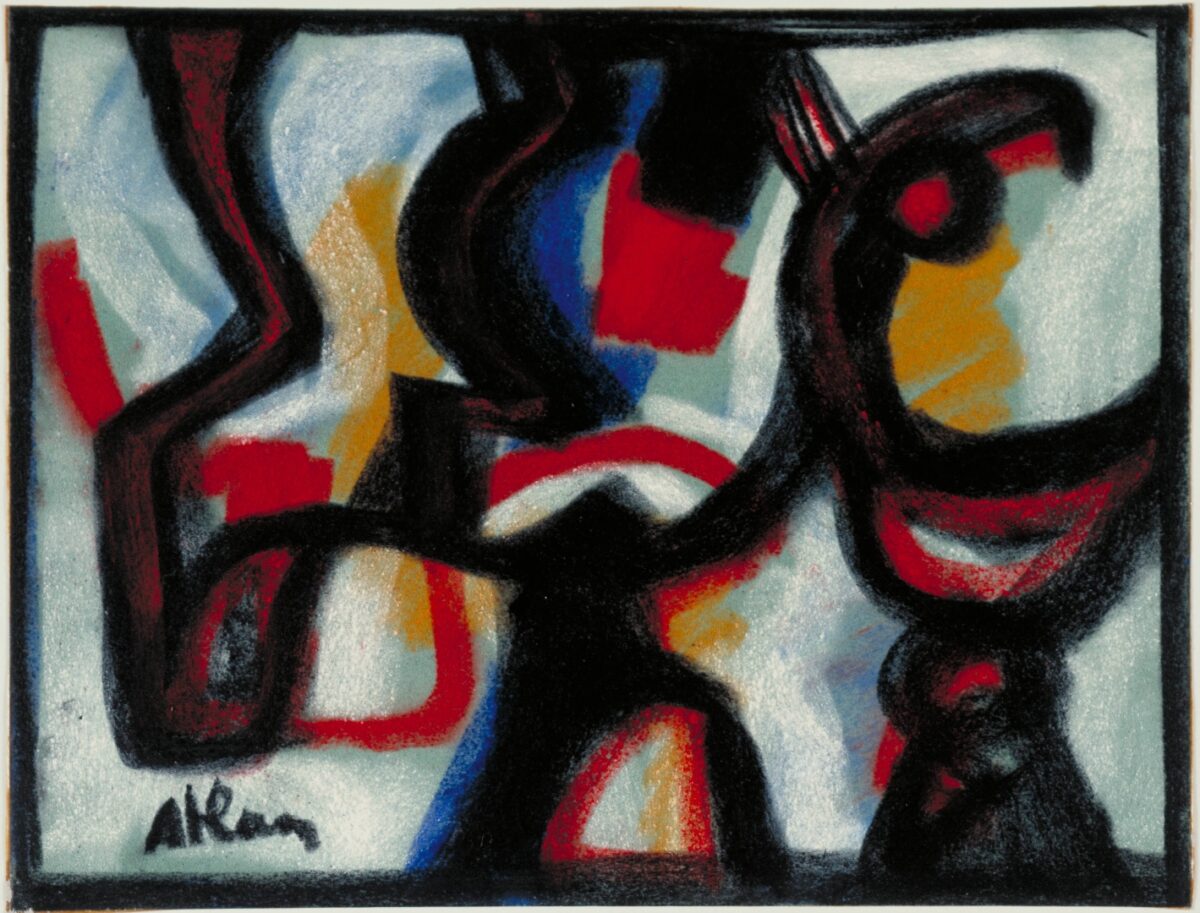

Ainsi, les deux œuvres présentes dans le fonds du MoMA sont-elles représentatives de chacune de ces deux périodes, séparées par une éclipse au cours de laquelle Atlan est peu visible même s’il continue à travailler : lithographies de ses débuts, créées en 1945 pour illustrer la publication Description d’un combat de Franz Kafka, et Royaume, un pastel de 1957, réalisé après le tournant du milieu des années 1950. Dans les deux œuvres, distantes pourtant de plus de 10 ans, le signe est là, avec l’intuition précoce de son potentiel plastique dès 1945, puis avec une place affirmée comme marque d’une présence au monde.

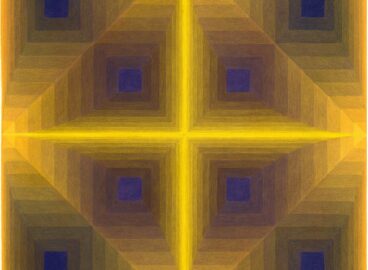

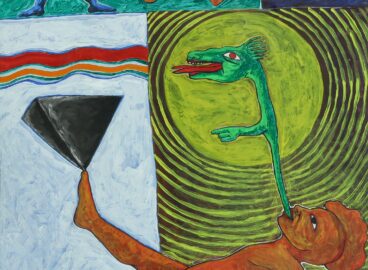

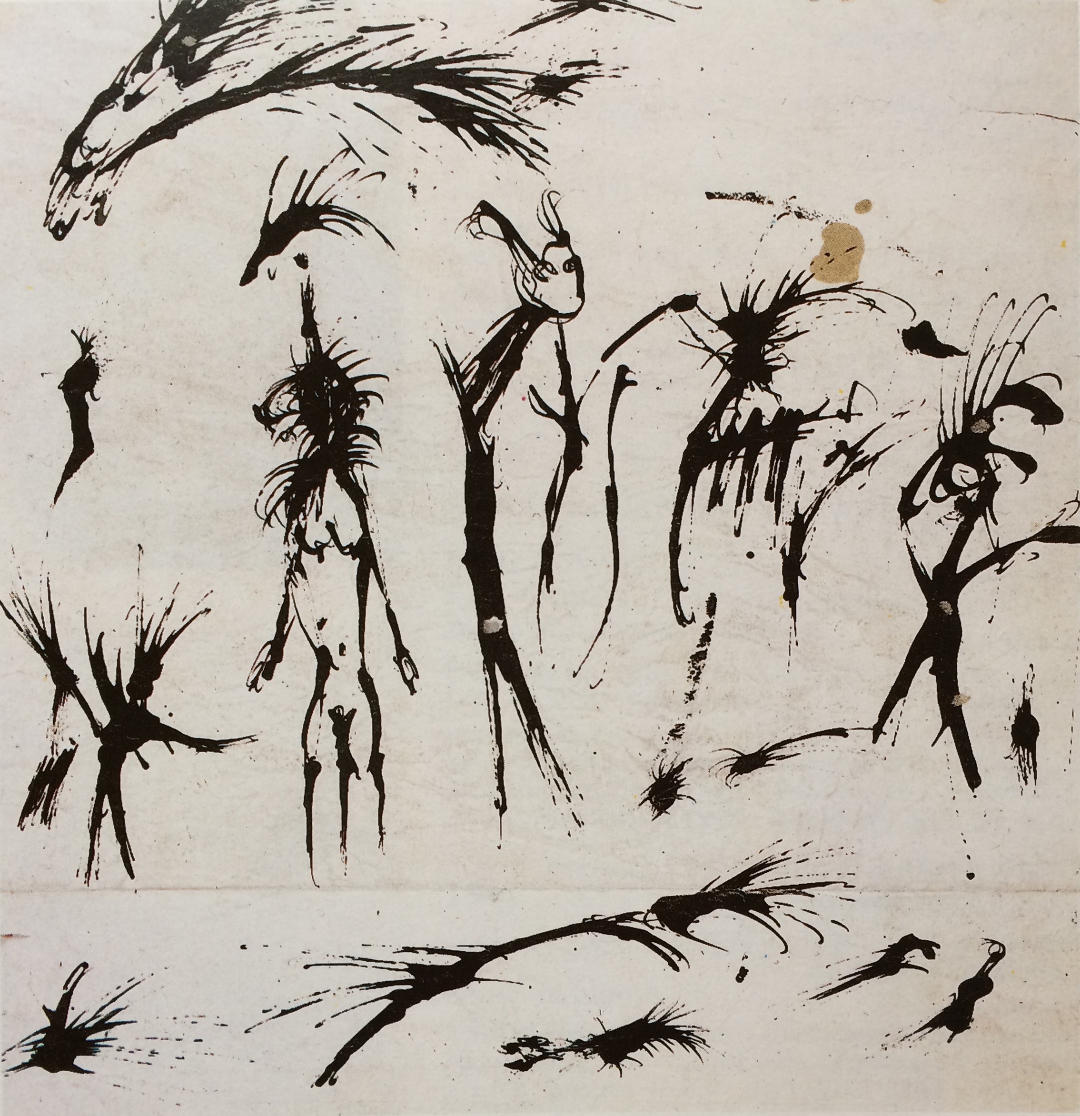

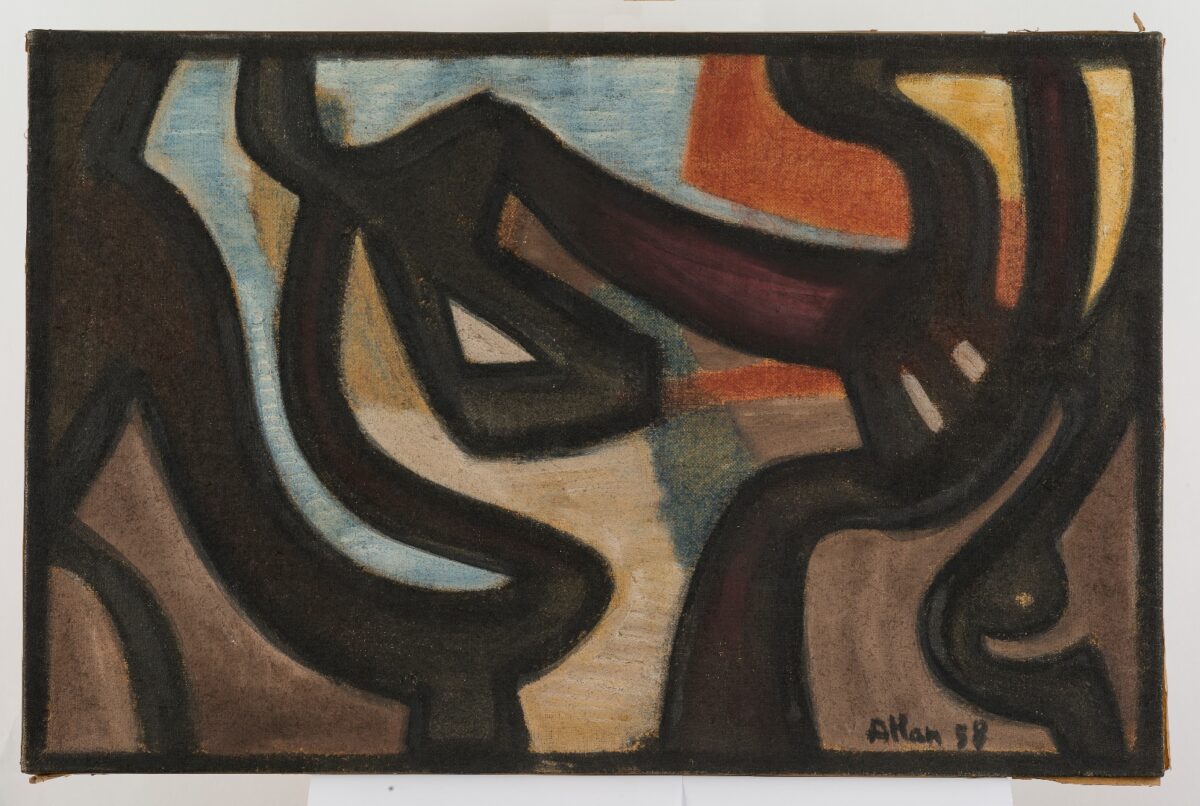

En effet, Atlan développe progressivement des peintures dont les formes sont chargées de biomorphisme et de signes étranges. Quelles sont ses sources d’inspiration ? La calligraphie arabe, qui lui fut familière, entre autres, sous sa forme épigraphique, ornant les monuments musulmans de Constantine, les mosquées ou la célèbre médersa proche de la maison de ses parents rue Nationale ? La calligraphie hébraïque, avec ses dimensions graphiques et ésotériques ? Les motifs berbères, à la fois décor ancestral et symboles prophylactiques ? Atlan évoquait lui-même qu’il avait vu des « Berbères tracer des signes géométriques, faire de petits triangles, des zigzags sur des poteries».10R. Bayer, Entretiens sur l’art abstrait, 1964, p. 223-252. Les idéogrammes de la langue japonaise, culture avec laquelle Atlan avait des affinités intimes ? Dans le monde peint d’Atlan, tout est signe et ne se laisse saisir qu’au travers d’une langue mystérieuse qui est, somme toute, sa propre empreinte sur le réel. Sur une quinzaine d’années, Atlan construit son œuvre en affirmant, par des lignes parfois acérées, mais le plus souvent souples et cursives, le règne du signe, porteur, comme un langage, d’infinies variations. Tout semble lié, étonnamment ouvert et mystérieux à la fois ; les formes noires apparaissent comme des signes relevant de l’abstraction, mais pourraient tout aussi bien être la stylisation de silhouettes humaines, d’oiseaux, d’arbres ou de tous ces éléments confondus dans une métamorphose qui semble l’une des clés de l’univers magique de l’artiste. De nombreux titres de ses réalisations évoquent le Maghreb,11Citons Les Aurès (1958), Peinture berbère (1954), La Kahena (1958), Maghreb (1957), Rythme africain (1954), etc. mais la majorité n’y fait pas référence, laissant le récepteur libre et l’énigme préservée.

La question du mouvement et du geste va donc être centrale dans son œuvre. Depuis ses premiers dessins à l’encre de Chine jusqu’au recueil illustré de ses pastels, Les Miroirs du Roi Salomon, qui paraît à titre posthume, la calligraphie se révèle une écriture particulièrement importante pour l’artiste tout au long de sa carrière. Les illustrations de l’ouvrage Description d’un combat de Franz Kafka conservées par le MoMA constituent un exemple de la transmutation de cette calligraphie vers la propre écriture de l’artiste. Dans le cadre de son premier contrat avec la galerie Maeght, et sur une suggestion de Georges Le Breton et de Clara Malraux qui traduit le texte de Kafka,12Description d’un combat de Franz Kafka, traduction de Clara Malraux et Rainer Dorland, préface de Bernard Groethuysen, Paris, éd. Maeght, 1946, tiré à 350 exemplaires. Atlan va concevoir une série de lithographies pour illustrer cette édition d’art qui sera publiée en septembre 1946. Il va trouver chez le lithographe Fernand Mourlot un enseignement capital pour son œuvre : « Mon contrat chez Maeght m’a conduit vers les ateliers du lithographe Mourlot, où j’ai travaillé pendant un an sur les pierres. Ce séjour m’a terriblement enrichi sur le plan de la peinture elle-même ; le noir et le blanc m’ont appris la couleur. Dans le travail du noir et du blanc, j’ai fait la découverte de la lumière et de la matière ».13M. Ragon et A. Verdet, Jean Atlan, Genève, René Kister, coll. « Les Grands Peintres », 1960, p. 60.

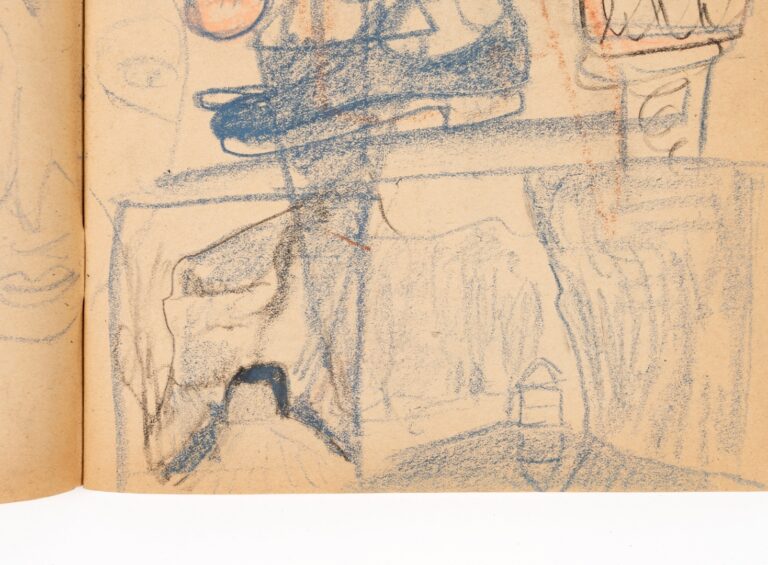

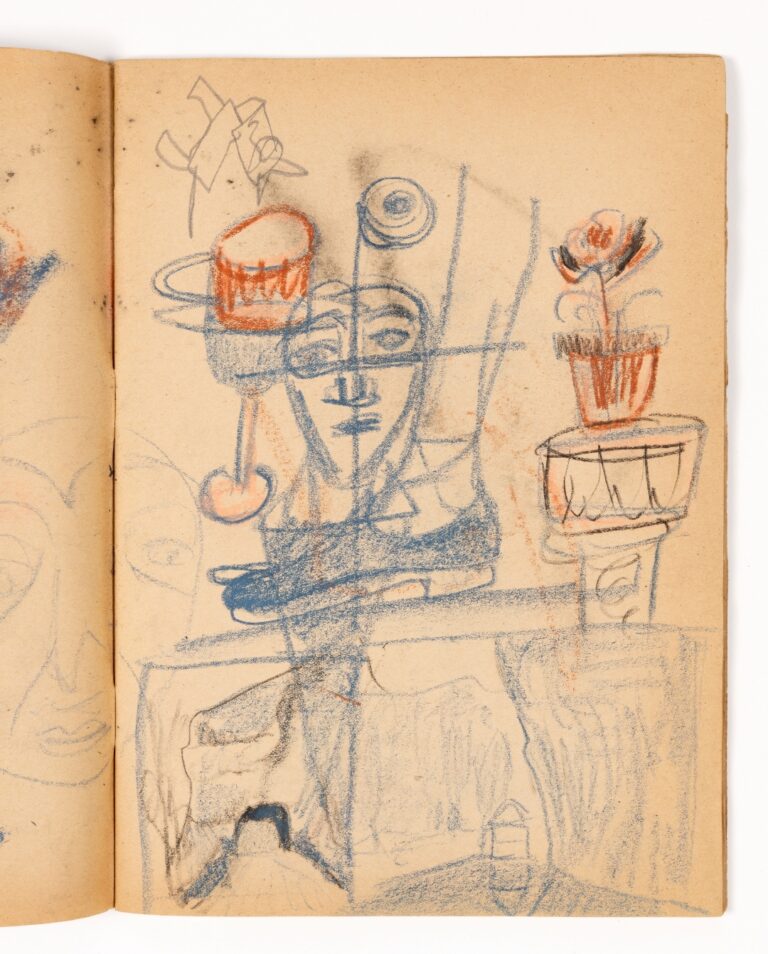

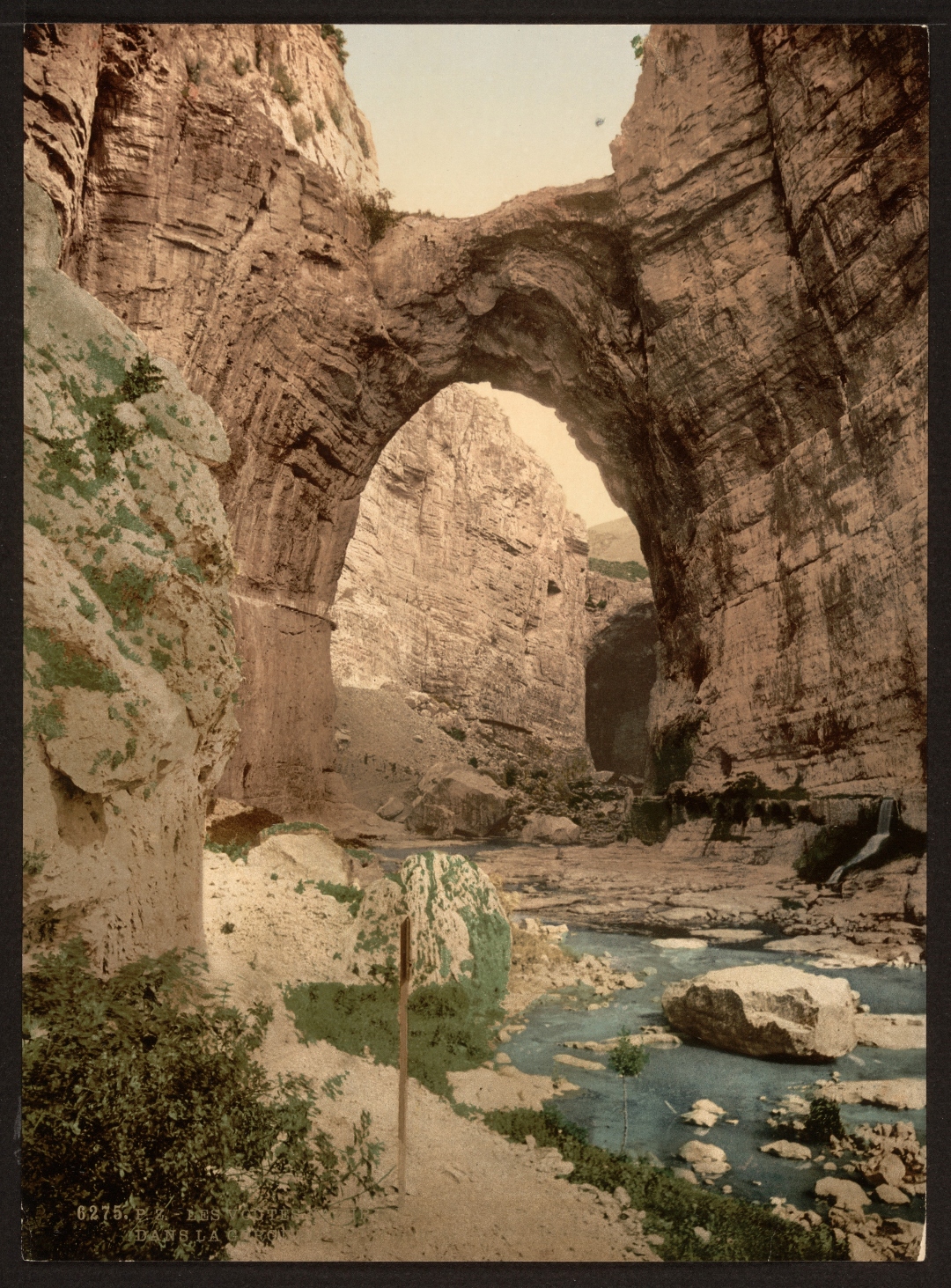

Il poursuit obstinément ses recherches matiéristes, motivé par l’impératif du type de rendu qui pourra le mieux faire vivre ses formes.14J. Polieri et K. White, Atlan : catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard, 1996, p. 641. Il expliquait ainsi le choix des matériaux utilisés dans ses œuvres : « […] j’ai besoin d’une matière proche de la fresque et de l’huile à la fois, d’où mes préparations absorbantes, l’utilisation de grosse toile de sac, le mélange de poudres, d’huiles, de pastels. »15Ibid. De même que le trait incisif créant le signe, l’application directe du pastel sur lequel on ne peut revenir contribue à l’expressivité de sa peinture gestuelle. Les huiles sur toile de grand format qui datent de ce moment doivent pour une part leur somptuosité au travail sur papier que mène en parallèle Atlan au moyen d’autres techniques qu’il affectionne, telles que la détrempe et le pastel. Ses recherches sur les couleurs, comme le blanc d’argent ou le noir d’ivoire, ainsi que sur le pouvoir absorbant des supports, concourent à faire de lui un simple mais fabuleux artisan, selon Michel Ragon.16Michel Ragon in « Atlan 1913-1960 », émission de Michel Chapuis, série Témoins, Robert Valey et Peter Kassovitz. Réalisation Peter Kassovitz. Diffusée le 14 janvier1971 par l’ORTF sur la 2e chaîne. Il s’adonne ainsi au pastel à une époque où la technique, considérée comme datée, est largement tombée en désuétude dans l’art contemporain. Mais Atlan n’est pas sensible aux phénomènes de mode et travaille ce médium, entre autres, pour son aspect minéral qui évoque les couleurs de la terre et les ocres des rochers. Ceci fait sans doute écho à ses souvenirs, comme le fantastique rocher surplombant des à-pics vertigineux sur lequel est bâtie Constantine : « […] mes origines sont judéo-berbères, comme un peu tout le monde là-bas dans cette vieille ville […] qui est construite avec des rochers, des ravins, des nids d’aigle et des cactus »,17E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, tome I, Paris, Gründ, nouvelle édition, 1999, 958 p. , p. 520-522. dit-il pour évoquer la présence mentale de sa ville natale, désormais lointaine, dont il dessine le profil dans ses carnets.

Par le goût pour ces techniques, par ses traits charbonneux, ses signes hérités d’un autre âge et ses teintes ocre, Atlan laisse entrevoir quel substrat culturel l’inspire pour créer une œuvre résolument moderne, mais en prise avec ses référents culturels. Son ami l’artiste et poète André Verdet parle d’Atlan en ces termes audacieux : « Ce souterrain des civilisations afro-méditerranéennes […] Jean Atlan baigne à même l’humus des âges archaïques, par-delà le néolithique. »18M. Ragon et A. Verdet, Jean Atlan, René Kister, 1960, 36 p., p. 23. Rappelons qu’eut lieu à Paris au musée des Arts décoratifs, de novembre 1957 à janvier 1958 l’exposition d’Henri Lhote sur les découvertes de l’art rupestre en Algérie, dans le Tassili N’Ajjer, exposition qui interpella nombre d’artistes modernes. Évoquons également ici la métaphore de la grotte – qu’Atlan livre un jour à Pierre Alechinsky –,19Pierre Alechinsky évoque ses conversations avec Atlan dans son ouvrage Des deux mains, p. 62. Celui-ci confirme la place essentielle que la rêverie autour des découvertes préhistoriques prenait chez Atlan. au fond de laquelle se trouvent, selon le peintre, l’art et la beauté.

Sans oublier le rôle primordial de la migration qui potentialise et magnifie les souvenirs, tout concourt à penser que ces souvenirs et héritages ne sont pas pour Atlan de simples arrière-plans fixes et inertes, mais que ces perceptions passées sont les matériaux ductiles d’une imagination inventive que le geste libère pour les faire advenir dans le présent de l’œuvre, sans cesse réactivées dans des créations où signes et couleurs se combinent et donnent à l’œuvre peinte d’Atlan sa profonde cohérence et son constant renouvellement.

Atlan semble jouer avec les matières, le support, pour construire son espace pictural ; juxtapositions, superpositions révèlent les intenses vibrations de ses couleurs. Il exploite au mieux le potentiel expressif de teintes fortes contrastant avec ses formes noires qui structurent l’espace et le dynamisent. Clara Malraux remarquait dans l’un de ses textes que couleurs et signes étaient en tension, mettant la notion de rythme au cœur des œuvres.20C. Malraux in Schemps Théodore et The Contemporaries Gallery, Atlan. Recent Paintings and Gouaches, New York, The Contemporaries, 21 mars- 9 avril 1960, The Contemporaries, 992, Madison Avenue, New York, 1960, n.p. Atlan lui-même, à la même période, parle du rythme dans la danse ou la peinture comme symbole de la vie, comme il le réaffirme peu avant sa mort dans sa « Lettre aux amis japonais ».21Archives bibliothèque Kandinsky, Fonds Atlan, cote ATL 70, notes manuscrites de Jean-Michel Atlan, s.d., publiées en décembre 1959 sous la forme d’un article intitulé “Lettre aux amis japonais” dans la revue Geijutsu Shincho : a monthly review of fine arts, architecture, music, play, movies, radio etc. Dans cette lettre, comme dans d’autres textes, il parle de la peinture comme d’une « aventure qui met l’homme aux prises avec les forces redoutables qui sont en lui et hors de lui, le destin, la nature ». Rythme, tension, violente expressivité donnent à ses œuvres – qui apparaissent comme des champs de forces antagoniques – une dimension tragique, échos de ses tourments intérieurs et des mondes que le peintre a traversés et qui l’ont profondément marqué par leur conflictualité même.

Le pastel conservé par le MoMA, Royaume (1957), fait partie des œuvres réalisées dans cette période d’intense activité de création et d’expositions en France et à l’international. Comme dans les autres toiles et pastels de cette dernière période, l’espace s’est épuré, la composition se concentre sur quelques signes à la présence majestueuse, qui emplissent le champ peint de manière expressive. Des formes polysémiques se déploient telles des déclinaisons modernes et très personnelles de l’antique arabesque. L’idée de rythme opère, les formes sont dansantes, et on les imagine se poursuivant aussi hors champ, malgré le trait noir qui délimite la scène. Ces formes paraissent vues comme à contre-jour dans une mystérieuse procession, reliées les unes aux autres dans un entremêlement qui évoque l’idée de métamorphose. Les ocres, les rouges, le blanc crayeux, quelques éclaircies de bleu apportent une luminosité étrange et incertaine qui contraste avec les formes au premier plan. Cette tension entre le clair et l’obscur, la ligne et la couleur est servie par le grain et la teinte du papier que le peintre laisse apparaître comme s’il participait à son écriture.

Caractériser son œuvre ? Décentrer le regard, s’extraire des catégories

Ces deux œuvres et d’autres devenues emblématiques de son style, comme les grands formats qu’il réalise du milieu des années 1950 jusqu’à sa mort, confirment le sentiment que les catégories de l’art européen ne conviennent pas : si la logique formelle et l’usage opposent la figuration à l’abstraction, pour la peinture d’Atlan, ce schéma de pensée binaire ne s’applique pas. Cela est aujourd’hui accepté, mais était, après-guerre, l’objet de débats esthétiques et polémiques.

Les vocables d’abstraction lyrique, d’expressionnisme abstrait, plus conformes à l’évolution des sensibilités d’après-guerre, ne semblent pas non plus satisfaire le peintre qui ne s’y reconnaît pas entièrement. Michel Ragon avait avancé la notion d’une « autre figuration », pour les œuvres d’après la première période informelle. Dans un dialogue, Atlan lui répond qu’il préfère le terme « art autre », pour montrer qu’il ne veut être enfermé dans aucun courant.22Ce dialogue est reproduit entre autres dans le livre que Michel Ragon consacre à son ami après sa mort. Michel Ragon, Atlan, Paris, Georges Fall, 1962, p. 62-63. Pour Ragon, cette altérité tient beaucoup au rôle matriciel joué par son histoire et sa culture nord-africaine.

Michel Ragon ainsi que d’autres critiques utilisent alors l’adjectif « barbare », souvent associé à l’idée de rythme, pour caractériser son art. Ce terme et celui de « primitivisme », qui fut aussi mobilisé pour parler d’Atlan, ont leur part d’ambiguïté : le premier, pour essentialiser sa démarche, le second, pour décontextualiser son ancrage originel dans une aire culturelle autre. En effet, depuis le début du xxe siècle, nombre d’artistes européens ont cherché à se confronter aux univers des formes non occidentales, ce que cherche à mettre en évidence la notion de primitivisme. Cette notion, utilisée par exemple pour les artistes du groupe CoBrA, tels Asger Jorn ou Corneille, avec qui Atlan a exposé en 1951 sans faire partie du groupe, ne semble pas convenir à son propos.23Archives KBR, fonds Dotremont, cote CDMA 02400/0003, lettre de provenance inconnue adressée à Christian Dotremont, février 1951, à propos de l’exposition qui s’est tenue à Bruxelles avec une partie du groupe CoBrA. Deux œuvres d’Atlan y sont exposées, mais l’auteur se plaint à Dotremont du manque d’implication dans le groupe d’Atlan et de Jacques Doucet : « […] Je t’avais souligné qu’Atlan et Doucet ne s’occuperaient de rien. J’en ai marre de les supplier de s’intéresser à Cobra. » De même, parmi les tenants de l’abstraction lyrique, sa démarche n’est pas similaire à celle d’un Georges Mathieu qui devint célèbre à Paris au même moment en prônant une peinture gestuelle qui s’inspirait des arts calligraphiques d’Extrême-Orient. Certes, le contexte qui suit la Seconde Guerre mondiale est propice à remettre en cause la suprématie de l’art européen, mais contrairement aux artistes européens qui ont décentré leur regard pour mieux saisir le monde, Atlan a évolué dans l’Algérie colonisée, il y a construit son imaginaire et il parle de l’intérieur de ces sociétés assujetties qui résistent à leur manière à cette domination. Il ne vient pas de l’extérieur, il n’est pas étranger à l’univers des formes que d’autres vont utiliser et s’approprier. Il y affirme son inscription, d’abord, par son engagement politique durant ses années de jeunesse, et après-guerre, uniquement par son esthétique.

En décentrant le regard, se pose la question de savoir si les œuvres d’Atlan ont une proximité formelle avec celles des peintres algériens présents à Paris dans ces années 1950. Les peintres avec qui le rapprochement prend tout son sens sont issus de la génération née dans les années 1930. Et l’intérêt qu’ils ont porté dès leur arrivée à Paris au travail d’Atlan est déjà un indice. Parmi les peintres maghrébins de l’époque moderne, la proximité formelle se situe avec la mouvance des peintres du signe, comme le Marocain Ahmed Cherkaoui, les Algériens Mohammed Khadda, Choukri Mesli, Abdallah Benanteur, pour qui Atlan est un précurseur. Selon la notion forgée au début de l’indépendance par le poète algérien Jean Sénac, cet important courant esthétique, en mettant en avant l’écriture arabe et berbère ainsi que les signes géométriques ancestraux comme ceux utilisés pour la vannerie, la poterie, les tapis, le tatouage,24Cet engagement est signifié, par exemple, dans le manifeste du groupe Aouchem qui émerge en 1967 en Algérie. Aouchem veut dire « tatouages ». s’est inscrit historiquement dans une volonté de réappropriation au moment de la décolonisation et après les indépendances. Le peintre Khadda affirme dans son essai Éléments pour un art nouveau : « Atlan, le Constantinois prématurément disparu, est un pionnier de la peinture algérienne moderne. »25M. Khadda, Éléments pour un art nouveau, Alger, UNAP, 1972, 79 p., p. 51. Il ne faut pas voir là l’assignation à une identité, mais plutôt l’intérêt pour une nouvelle esthétique et la reconnaissance du travail d’Atlan, qui, à ce moment de l’histoire, leur a ouvert voie et a contribué à légitimer leurs propres recherches.

Atlan et nous dans le contexte postcolonial

Adulé puis éclipsé, Atlan revêt un intérêt tout particulier dans contexte postcolonial : nécessité de redécouvrir l’œuvre intense d’un précurseur qui affirme par le règne du signe, au début de la décolonisation, une présence au monde qui peut être saisie, en termes de modernités plurielles, comme l’un des rameaux de l’art moderne. Les critiques ont parlé en leur temps du syncrétisme de son œuvre. En se référant aux travaux d’Édouard Glissant, on peut aller au-delà de cette vision syncrétique et rapprocher cette œuvre d’autres expériences esthétiques qui sont le fruit d’une créolisation de l’art du xxe siècle, source majeure de renouvellement et d’un universel partagé, en reconnaissant l’apport de tous ses acteurs sans recourir à l’idée de hiérarchie ou de centralité.

Cliquez ici pour lire la version anglaise.

- 1Au tout début, ses œuvres sont signées J M Atlan ou J M A, puis Atlan.

- 2Par exemple, E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, tome I, Paris, Gründ, nouvelle édition, 1999, 958 p., p. 520-522 ou M. Ragon et A. Verdet, Jean Atlan, René Kister, Genève, coll. « Les Grands peintres », 1960, p. 10.

- 3Archives bibliothèque Kandinsky, Fonds Atlan, cote ATL 70, attestation de résistant du 23 avril 1949 du secrétariat du Front national de lutte pour la libération, l’indépendance et la renaissance de la France.

- 4Ibid., cote ATL 85, lettre à Denise du 14 février (circa 1943).

- 5M. Ragon, Atlan, Paris, Georges Fall, coll. « Le Musée de Poche », 1962, 91 p., p. 5.

- 6Sa première exposition personnelle se déroule rue de Sèvres, à Paris, galerie de l’Arc-en-Ciel, en décembre 1944. Elle est saluée par de nombreux critiques et Jean Dubuffet lui écrira une lettre marquante pour souligner son intérêt profond pour la singularité de son travail. Archives bibliothèque Kandinsky, Fonds Atlan, cote ATL 83, lettre de Jean Dubuffet à Jean-Michel Atlan, 4 Janvier 1945.

- 7L’art informel a été défini par le critique Michel Tapié dans les années 1950 comme une tendance picturale non figurative privilégiant le geste et l’expression de la matière.

- 8Voir dans Jean-Michel Atlan in Continuity, n° 2, Paris, 1945, p. 12 : « Pouvons-nous contraindre des formes inédites à exister concrètement ? L’expression purement plastique est-elle possible ? On s’apercevra peu à peu que la tâche essentielle de la jeune peinture consistera à substituer à la vision de la réalité, l’authenticité et la réalité de la vision. »

- 9Propos recueillis par Amandine Piel auprès de Pierre Soulages le 14 janvier 2019.

- 10R. Bayer, Entretiens sur l’art abstrait, 1964, p. 223-252.

- 11Citons Les Aurès (1958), Peinture berbère (1954), La Kahena (1958), Maghreb (1957), Rythme africain (1954), etc.

- 12Description d’un combat de Franz Kafka, traduction de Clara Malraux et Rainer Dorland, préface de Bernard Groethuysen, Paris, éd. Maeght, 1946, tiré à 350 exemplaires.

- 13M. Ragon et A. Verdet, Jean Atlan, Genève, René Kister, coll. « Les Grands Peintres », 1960, p. 60.

- 14J. Polieri et K. White, Atlan : catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard, 1996, p. 641.

- 15Ibid.

- 16Michel Ragon in « Atlan 1913-1960 », émission de Michel Chapuis, série Témoins, Robert Valey et Peter Kassovitz. Réalisation Peter Kassovitz. Diffusée le 14 janvier1971 par l’ORTF sur la 2e chaîne.

- 17E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, tome I, Paris, Gründ, nouvelle édition, 1999, 958 p. , p. 520-522.

- 18M. Ragon et A. Verdet, Jean Atlan, René Kister, 1960, 36 p., p. 23.

- 19Pierre Alechinsky évoque ses conversations avec Atlan dans son ouvrage Des deux mains, p. 62. Celui-ci confirme la place essentielle que la rêverie autour des découvertes préhistoriques prenait chez Atlan.

- 20C. Malraux in Schemps Théodore et The Contemporaries Gallery, Atlan. Recent Paintings and Gouaches, New York, The Contemporaries, 21 mars- 9 avril 1960, The Contemporaries, 992, Madison Avenue, New York, 1960, n.p.

- 21Archives bibliothèque Kandinsky, Fonds Atlan, cote ATL 70, notes manuscrites de Jean-Michel Atlan, s.d., publiées en décembre 1959 sous la forme d’un article intitulé “Lettre aux amis japonais” dans la revue Geijutsu Shincho : a monthly review of fine arts, architecture, music, play, movies, radio etc.

- 22Ce dialogue est reproduit entre autres dans le livre que Michel Ragon consacre à son ami après sa mort. Michel Ragon, Atlan, Paris, Georges Fall, 1962, p. 62-63.

- 23Archives KBR, fonds Dotremont, cote CDMA 02400/0003, lettre de provenance inconnue adressée à Christian Dotremont, février 1951, à propos de l’exposition qui s’est tenue à Bruxelles avec une partie du groupe CoBrA. Deux œuvres d’Atlan y sont exposées, mais l’auteur se plaint à Dotremont du manque d’implication dans le groupe d’Atlan et de Jacques Doucet : « […] Je t’avais souligné qu’Atlan et Doucet ne s’occuperaient de rien. J’en ai marre de les supplier de s’intéresser à Cobra. »

- 24Cet engagement est signifié, par exemple, dans le manifeste du groupe Aouchem qui émerge en 1967 en Algérie. Aouchem veut dire « tatouages ».

- 25M. Khadda, Éléments pour un art nouveau, Alger, UNAP, 1972, 79 p., p. 51.