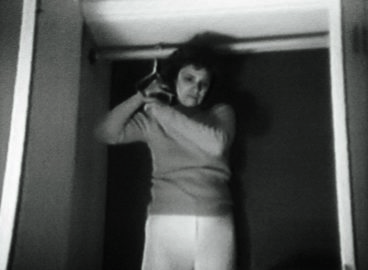

Inji Efflatoun (1924-1989) fut une peintresse et une militante marxiste et féministe égyptienne. De juin 1959 à juillet 1963, elle fut emprisonnée par le régime nassérien en raison de son appartenance au parti communiste. Au cours de ces quatre années, elle continua à peindre. Célébrés dès les années 1960, et aujourd’hui recherchés sur le marché de l’art, les tableaux de cette période sont souvent considérés comme les plus importants de son œuvre. Est-ce pour leur valeur documentaire, qui témoigne de l’oppression des opposants par le régime nassérien et donne à voir la réalité gardée secrète de la prison des femmes ? Est-ce parce qu’ils mettent en valeur l’histoire personnelle peu commune de cette artiste militante ? Ou bien ces œuvres ont-elles des qualités esthétiques exceptionnelles ? Nadine Atallah tente de répondre à ces questions en observant une sélection de tableaux réalisés entre 1959 et 1963, à la lumière d’une correspondance inédite qu’Efflatoun entretint avec sa famille au cours de sa détention.

Ce texte est disponible en anglais ici.

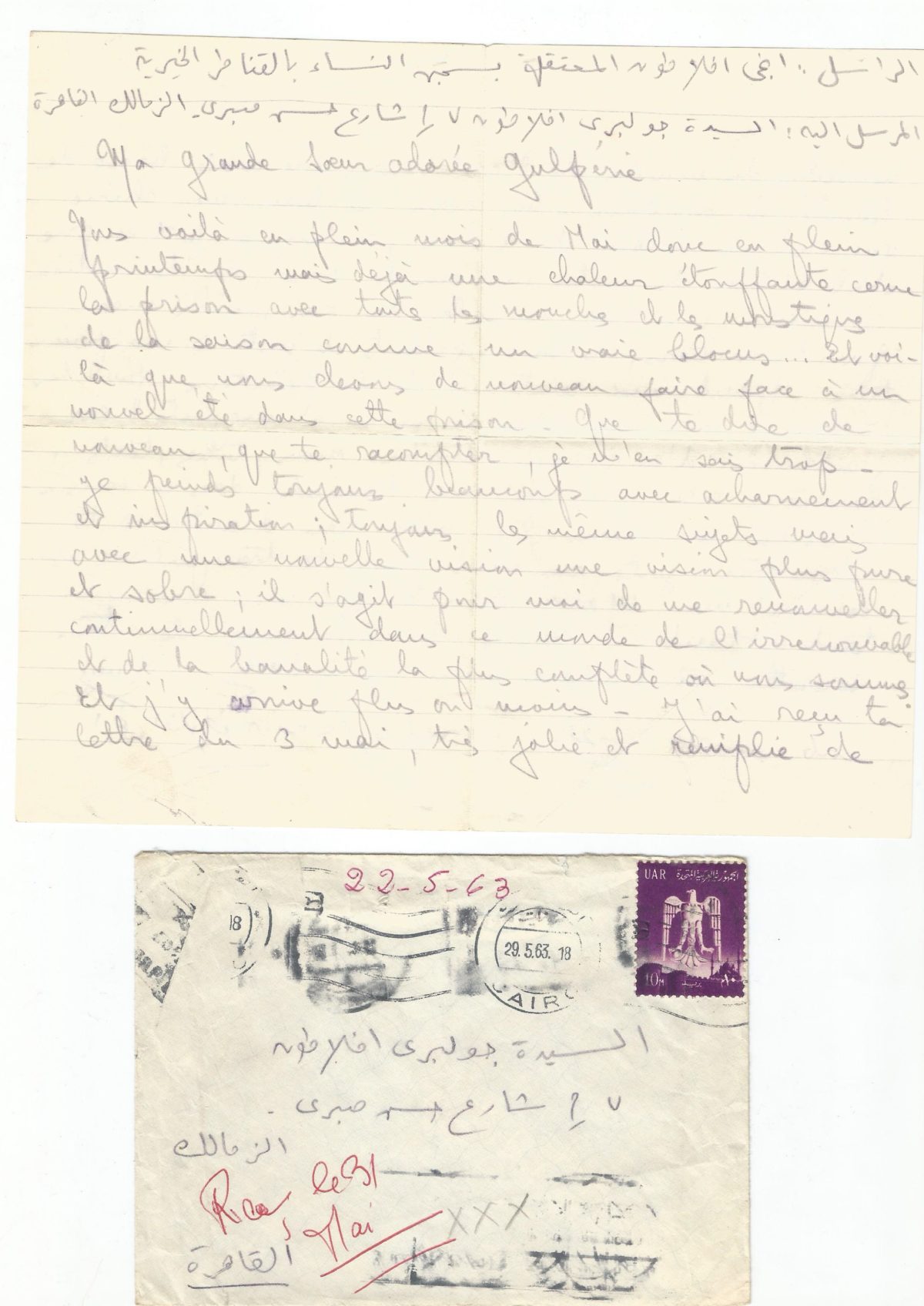

«Je peins toujours beaucoup avec acharnement et inspiration; toujours les mêmes sujets mais avec une nouvelle vision, une vision plus pure et sobre; il s’agit pour moi de me renouveler continuellement dans ce monde de l’inrenouvelable1Efflatoun écrit en réalité “irrenouvable”, un mot qui n’existe pas et provient peut-être des interférences linguistiques propres à la francophonie égyptienne. Voir Figure 1. Merci à Mercedes Volait qui a remarqué ce vocable particulier. et de la banalité la plus complète où nous sommes» [Fig. 1].2Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 22 mai 1963, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire. Ces mots, la peintresse égyptienne Inji Efflatoun (1924-1989) les écrivit en 1963 depuis sa geôle, où elle était détenue depuis près de quatre ans. De juin 1959 à juillet 1963, elle fut emprisonnée par le régime nassérien en raison de son appartenance au parti communiste. L’un des leaders de la révolution égyptienne qui renversa le roi Farouk en 1952, Gamal Abdel Nasser devint président en 1956 et demeura au pouvoir jusqu’à sa mort en 1970. Il installa une dictature à parti unique, réprimant violemment toute opposition. En 1959, Nasser mena des campagnes d’arrestation de masse, ciblant les communistes. Les milieux intellectuels et culturels furent particulièrement touchés.3Au sujet des expressions idéologiques du nassérisme et de sa relation conflictuelle avec l’intelligentsia égyptienne, voir notamment: Anouar Abdel-Malek, Égypte, société militaire (Paris: Éditions du Seuil, 1962) et Salah Isa, Muthaqqafun wa ʿaskar (Le Caire: Maktabat Madbuli, 1986). Incarcérée à ce moment-là, Efflatoun fit partie des premières femmes prisonnières politiques.

Au cours de sa détention, Efflatoun peignit avec ferveur au gré de l’alternance des autorisations et des interdictions d’exercer son art, énoncées par les directeurs successifs de l’institution carcérale.4Efflatoun rend compte de son activité artistique en prison dans ses mémoires: Inji Efflatoun et Said Khayal, éd., Mudhakirat Inji Aflatun. Min al-tofula ila al-sign (Le Caire: Dar al-thaqafa al-gadida, 2014), 193-197. Une correspondance inédite entre la peintresse et sa sœur, Gulpérie Efflatoun-Abdalla (conservée à l’IFAO, au Caire), contribue aussi à éclairer cette période. Voir aussi le portrait de l’artiste par Betty LaDuke, «Egyptian painter Inji Efflatoun: the merging of art, feminism, and politics», NWSA Journal 1, no 3 (1989): 474‑485, 479-483. Dans un premier temps, il lui fut permis de peindre à condition que les tableaux soient vendus au profit de la prison, avec les autres artefacts produits par les détenues. Elle obtint la permission de racheter pour elle-même un certain nombre de ses œuvres, juste après qu’elle les eut peintes, tandis que d’autres furent acquises par des membres de l’administration pénitentiaire. D’autres encore furent confisquées, et consécutivement perdues. Il est par conséquent difficile d’établir combien d’œuvres furent réalisées en prison par Efflatoun.

La cinquantaine de peintures à l’huile que j’ai identifiées5Il s’agit majoritairement de tableaux issus de la collection personnelle de l’artiste qu’elle conserva jusqu’à son décès, et qui sont aujourd’hui dispersés entre différentes institutions muséales en Égypte et dans d’autres pays arabes. inclut des portraits de détenues, ainsi que des scènes de la vie carcérale, qui donnent à voir la réalité gardée secrète de la prison des femmes. En portant le regard par-delà les barreaux, Efflatoun développa aussi une peinture de paysages. À l’intérieur de chacune des thématiques – les portraits, les scènes de vie collective, les paysages – certains tableaux déclinent une même vue. L’artiste semble même constituer un répertoire de formes et de figures, parfois reproduites à l’identique d’une œuvre à une autre. Ces choix picturaux s’expliquent en partie par le fait qu’Efflatoun était rarement autorisée à circuler avec son matériel de peinture dans les différents espaces de la prison, se trouvant contrainte de travailler confinée entre les murs de sa cellule. Le manque de modèles et de sources d’inspiration visuelles conduisit l’artiste à adopter une méthodologie qui peut être définie comme sérielle. Il semble que les «contraintes […] imposées concernant le sujet et le lieu»6Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 24 octobre 1959, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire. conduisirent Efflatoun à explorer, par la répétition, les potentialités plastiques du médium pictural. Cette évolution qui transparaît notamment dans les variations de touches, de couleurs, de cadrage et de composition observées entre plusieurs portraits et scènes similaires, suscita un renouveau de la pratique artistique d’Efflatoun, et de son appréhension du rôle de l’art.

Efflatoun fit ses débuts au sein du groupe surréaliste Art et Liberté alors qu’elle était adolescente.7Art et Liberté (Gamaʿiyat al-Fann wal-Horriya en arabe) était un groupe cosmopolite d’artistes, de gens de lettres, d’intellectuels et intellectuelles, actif entre 1938 et 1948. Les membres étaient unis par des convictions marxistes et l’assurance que l’art – et le surréalisme en particulier – offrait un moyen de résister à l’essor du fascisme et du nationalisme en Égypte et à travers le monde. Voir entre autres: Aimé Azar, Les Inquiets (Le Caire: Imprimerie Française, 1954) et Sam Bardaouil, Surrealism in Egypt: Modernism and the Art and Liberty Group (Londres et New York: I.B. Tauris, 2017). Actrice prééminente des sphères féministe et marxiste égyptiennes, elle explora dès la fin des années 1940 le potentiel politique et social de la peinture comme corollaire à son militantisme. Elle organisa ainsi au cours des années 1950 plusieurs expositions personnelles dénonçant les ravages du colonialisme, l’oppression des femmes dans la société égyptienne, et célébrant les forces laborieuses du pays.8Voir ses expositions dans les galeries cairotes ADAM (1952), Aladdin (1953) et Le Galion (1953), ainsi qu’à l’Atelier du Caire (1959). Celle qui signa trois livres politiques ainsi que des chroniques journalistiques9Au sujet des écrits et des activités politiques d’Efflatoun, voir: Didier Monciaud, «Les engagements d’Inji Aflatûn dans l’Égypte des années quarante: la radicalisation d’une jeune éduquée au croisement des questions nationale, femme et sociale», Cahiers d’Histoire. Revue d’Histoire Critique, no 126 (2015): 73‑95. avait pour priorité de «communiquer [ses] opinions»10Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 102. Sur la dimension narrative de la peinture d’Efflatoun, voir: Nadine Atallah, « Have There Really Been No Great Women Artists ? Writing a Feminist Art History of Modern Egypt », in Under the Skin : Feminist Art and Art Histories from the Middle East and North Africa Today, par Ceren Özpınar et Mary Kelly, éd., Proceedings of the British Academy (Oxford: Oxford University Press, 2020), 11‑25, 22-24. aussi bien par écrit qu’à travers sa peinture.

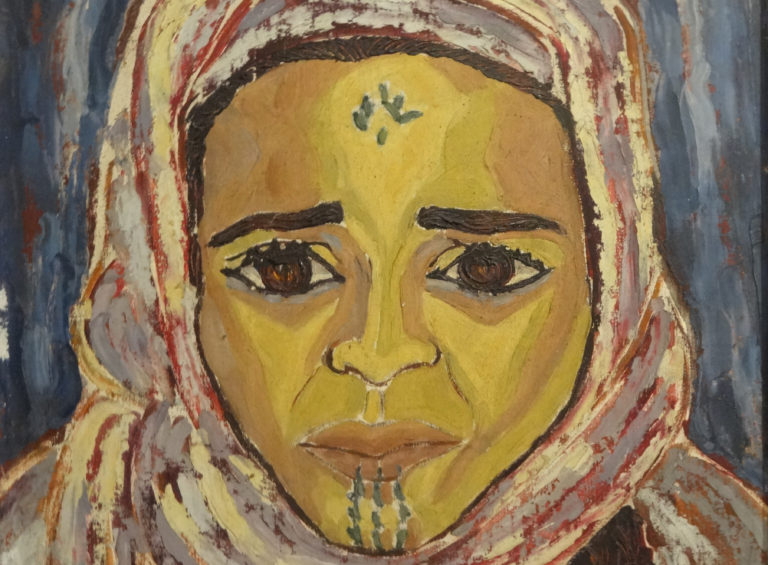

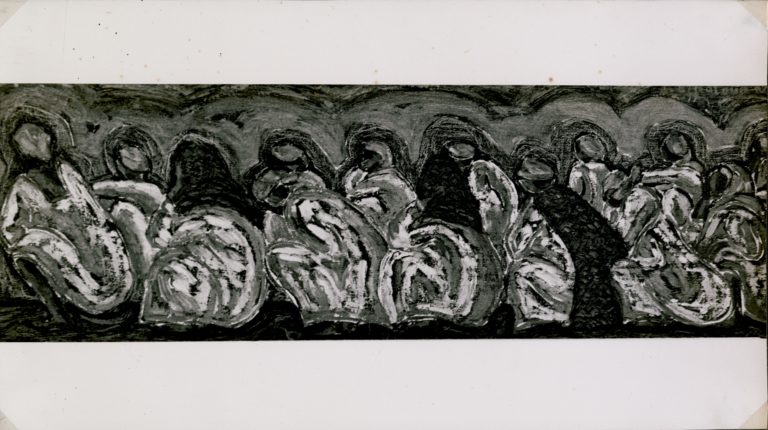

Alors qu’elle partageait son temps entre art et militantisme jusqu’en 1959, Efflatoun entama en prison une «période de pratique de la peinture»11Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 196. dans laquelle elle voyait l’occasion de «perfectionner»12Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 6 juillet 1959, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire. son art. Dans la continuité de son engagement politique et social, peu de temps après son arrivée en prison elle s’employa à portraiturer ses codétenues pour rendre compte, à travers leurs histoires personnelles tragiques, de «la misère des femmes dans notre société».13Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 15 août 1959, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire. Issue de l’aristocratie turco-circassienne, Efflatoun s’efforça tout au long de sa vie de mieux comprendre la réalité du peuple égyptien, et particulièrement des femmes des classes populaires. La promiscuité, dans les geôles nassériennes, avec les prisonnières de droit commun parmi lesquelles des voleuses, des prostituées, des meurtrières, lui permit de sceller ce rapprochement. La dimension sérielle des portraits de ses codétenues peints entre 1959 et 1963 provient surtout d’une similitude de cadrage, souvent coupé au-dessus de la poitrine, renforcée par une représentation presque toujours frontale et hiératique des visages [Fig. 2-6]. Seule les anime l’intensité des regards, dont l’expression varie de la plus grande détresse à la fixité la plus glaciale. Le dessin, très linéaire, ainsi que le traitement des carnations par la juxtaposition géométrique de teintes plates, dont les nuances contrastées modèlent les visages, confèrent également une unité à l’ensemble des portraits. Ces représentations individualisées des prisonnières se distinguent des scènes de groupes, où les figures sont le plus souvent dépourvues de visages – peut-être en allusion à la déshumanisation des détenues par le système carcéral.

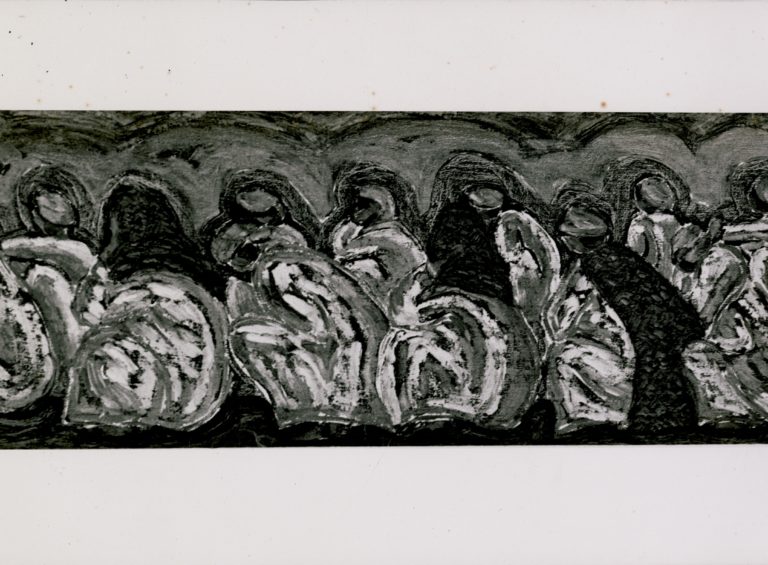

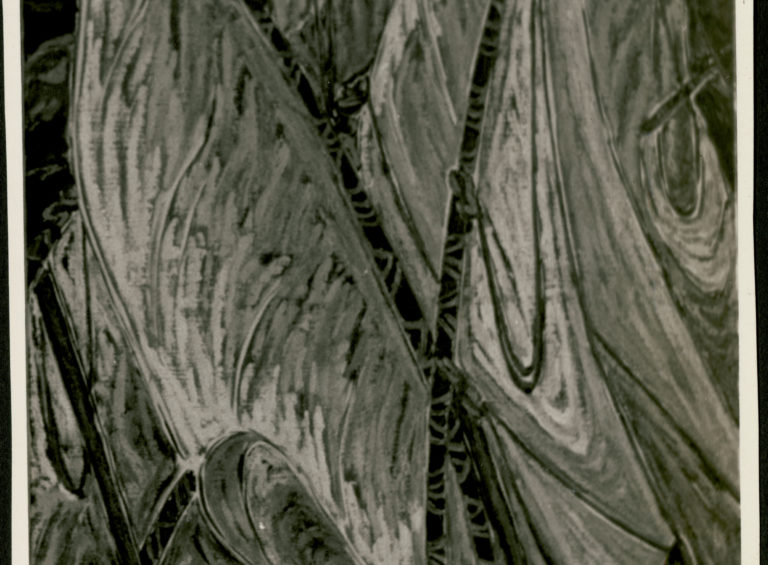

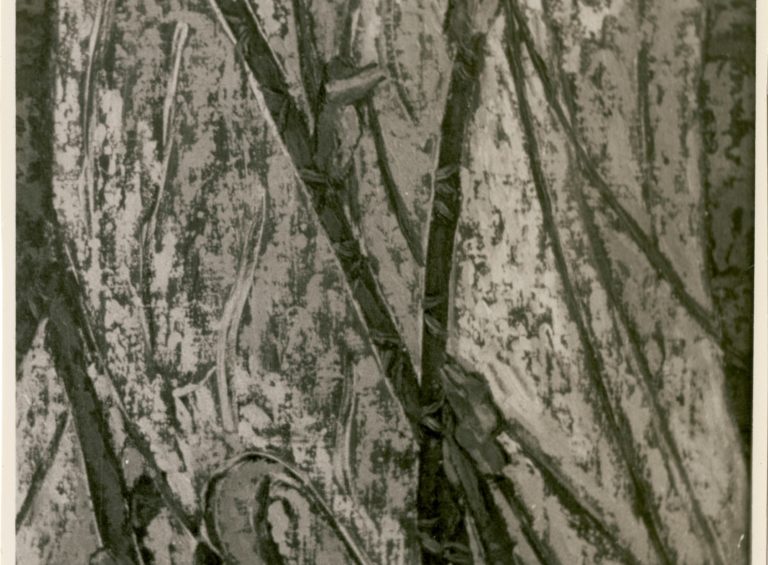

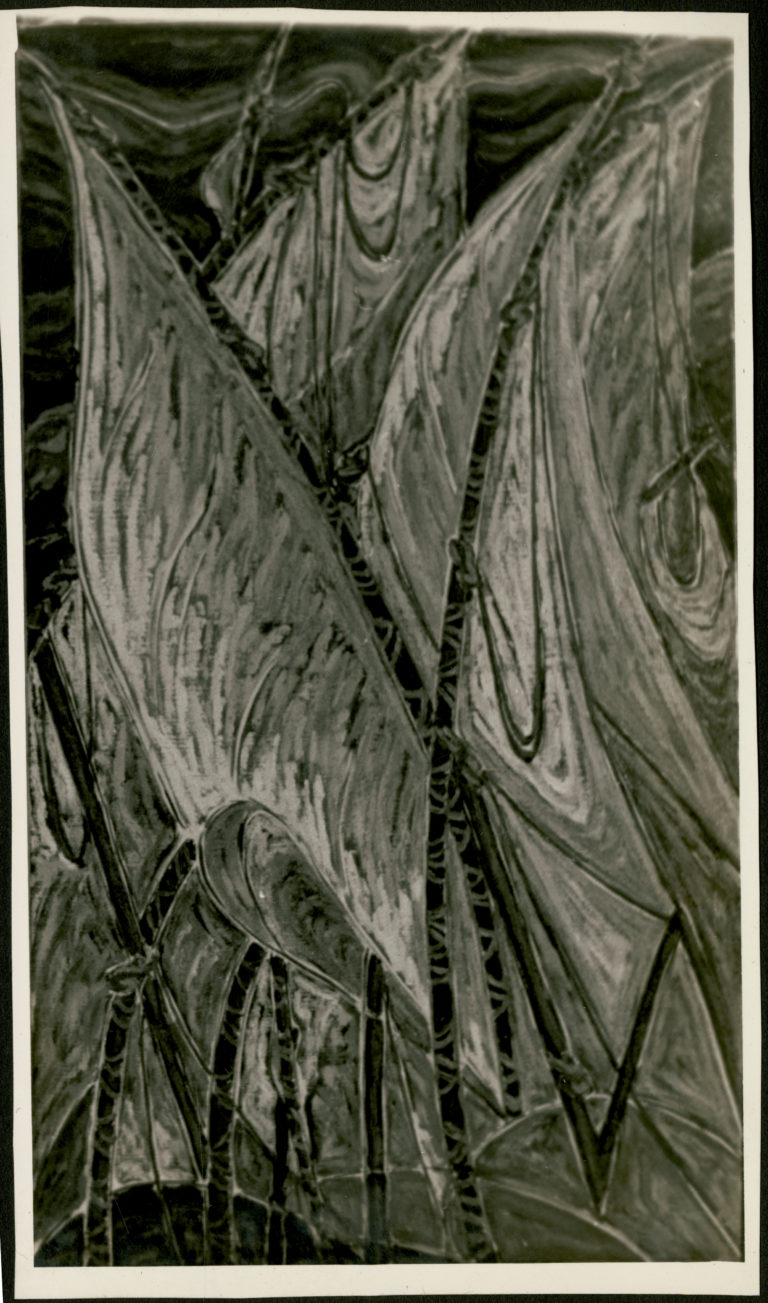

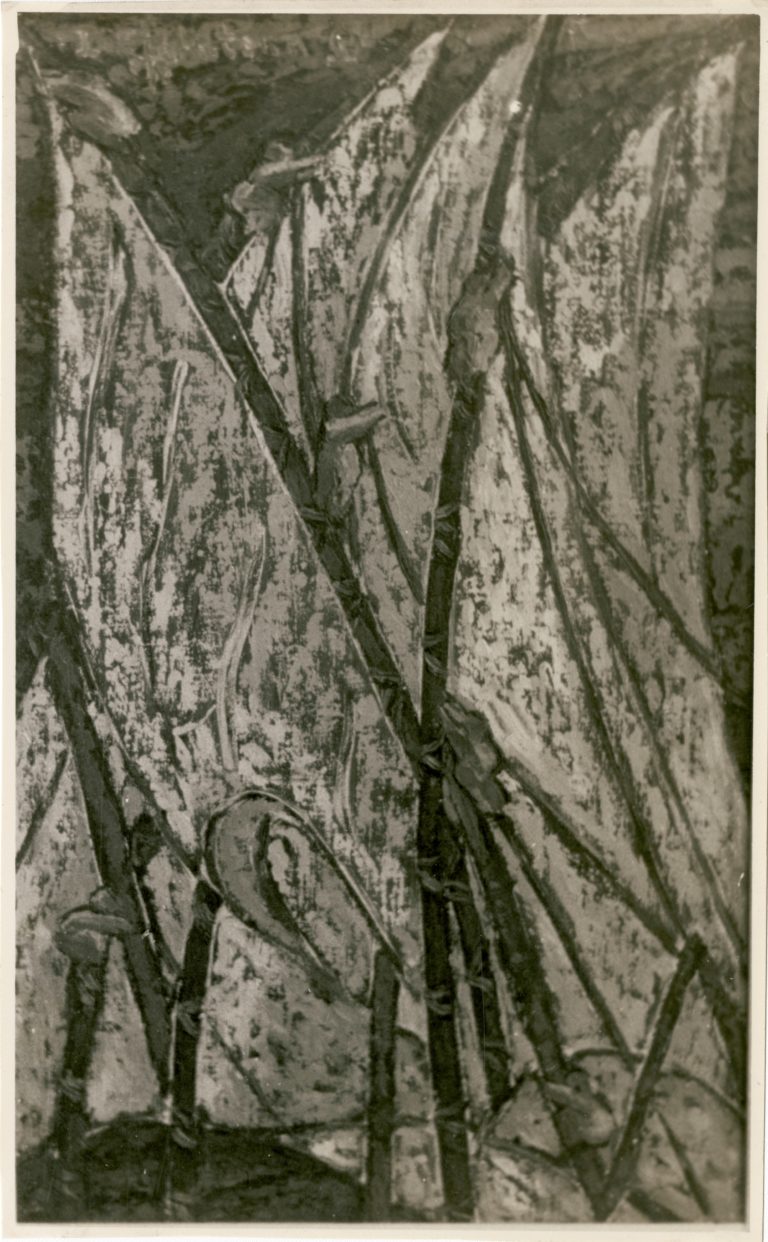

Ces tableaux révèlent des aspects du quotidien en prison, dans les espaces qui en structurent la vie collective comme les dortoirs, la cour, le lavoir ou le réfectoire : on sait que grâce aux faveurs du directeur de son quartier, Efflatoun jouit ponctuellement de la possibilité de circuler dans la prison pour y peindre.14Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 195. La succession, pour l’artiste, de périodes de mobilité et de réclusion au sein du bâtiment eut un impact sur le choix de ses sujets de représentation, mais aussi sur sa façon de travailler. Efflatoun reproduisit ainsi des figures identiques dans plusieurs tableaux. C’est le cas par exemple dans deux scènes intitulées Femmes accroupies où l’on voit les prisonnières en rang, attendant devant la porte à l’heure de la promenade quotidienne – l’un de ces tableaux est intitulé Al-Qurfasaʾ (femmes accroupies) dans plusieurs sources,15Voir notamment la brochure Inji Efflatoun, 6e exposition, publiée à l’occasion de son exposition de mars 1964 à la galerie Akhénaton au Caire, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire. tandis que le titre de l’autre est inconnu [Fig. 7-8]. Tout à fait à droite, la même femme aux cheveux courts, coiffée d’un turban, tourne la tête vers le mur, exposant sa nuque. Son mollet nu apparaît sous la galabeya retroussée. Rythmés par les arrondis des dos et des jambes qu’amplifient les rayures des uniformes, mais aussi par des postures récurrentes comme le menton posé sur la main, les deux tableaux se déploient en frise. L’un, plus étroitement cadré sur les figures, fait abstraction des détails qui permettent de reconnaître la cour de la prison. Peut-être l’artiste le peignit-elle en prenant l’autre, réalisé in situ, comme modèle, dans un moment où il lui était interdit de circuler. On observe un cas similaire parmi les représentations de bateaux à voiles, dont Efflatoun pouvait admirer le va-et-vient depuis le toit de la prison, sise en bordure du Nil [Fig. 9-10]. Deux compositions verticales, au cadrage serré sur les voiles, apparaissent identiques à quelques détails près. En leur centre, deux mâts s’entrelacent formant une croix. Tout autour, la disposition des voiles et des cordages enchevêtrés est sensiblement la même. La touche cependant est différente, plus fluide et peut-être plus grasse sur l’un des deux tableaux, où les drapés sont rendus de manière dynamique par des lignes ondulées. Cette variation témoigne d’une attention portée à la matière picturale, au-delà du sujet représenté. Comme l’affirmait Efflatoun: «D’un rien comme sujet, ou même avec toujours le même sujet j’arrive à produire un tas de compositions toujours renouvelées. C’est un signe de grand progrès pour mon travail – chose qui m’encourage à travailler malgré tout et toutes les difficultés».

Si la série des portraits de prisonnières évoquent, dans leur traitement répétitif, la multitude des condamnées et leur destin misérable, en orientant son attention vers la nature l’artiste opta pour une peinture moins directement politique et sociale. Bien après sa libération, Efflatoun déclara: «L’expérience de la prison m’a révélé l’importance de la nature. Avant 1959, je me concentrais sur l’expression de la personnalité, de l’être humain. Il était rare que je peigne un tableau de la nature seule, pour elle-même. Mais quand j’en fus privée, je ressentis à quel point c’était une chose précieuse. Elle devint à mes yeux un symbole de liberté […]».16Mohamed Shaaban, Injy (Al-markaz al-qawmi lil sinema, 1988). Elle ajouta même dans ses mémoires: «si j’avais été hors de prison, je n’aurais pas peint un seul arbre, car le champ des possibles aurait été très vaste».17Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 197. On sait néanmoins que peu de temps avant son arrestation, Efflatoun déposa un tableau au Musée d’art moderne du Caire pour un concours de paysage. Elle apprit que le premier prix lui revenait alors qu’elle se cachait, se sachant recherchée par la police.18Betty LaDuke, «Inji Efflatoun. Art, Feminism and Politics in Egypt», Art Education 45, no 2 (1992): 33‑41, 38.

Les motivations d’Efflatoun à se tourner vers un sujet qui l’intéressait peu jusqu’alors furent multiples. Premièrement, l’administration pénitentiaire s’étant octroyé le droit de faire commerce, pour son propre compte, des réalisations de l’artiste, il fut demandé à celle-ci de produire des images faciles à vendre: «Le sujet doit être joli, fin, reposant aux yeux».19Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 24 octobre 1959, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire. – les portraits qu’elle faisait de ses codétenues étaient jugés « déprimants » et donc invendables.20Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 194. Deuxièmement, dans le dortoir, Efflatoun occupait l’étage le plus haut des lits superposés. Cette place présentait l’avantage d’être près d’une fenêtre, offrant une vue sur l’extérieur.21Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 15 août 1959, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire. Or l’institution où Efflatoun fut détenue, qui existe encore aujourd’hui, se situe dans la ville d’Al-Qanater Al Khayriya dans le delta du Nil, lieu de villégiature prisé des Cairotes pour ses jardins. Al-Qanater Al Khayriya, qui signifie littéralement «les aqueducs bienfaisants», doit son nom aux barrages érigés sur le fleuve. Ce cadre verdoyant et pittoresque se devine dans certains tableaux, où des arbres touffus et des massifs fleuris apparaissent derrière les murs et les fils barbelés de la prison. Mais surtout, c’est la lassitude de la vie carcérale qui encouragea Efflatoun à porter le regard vers l’extérieur : « Au bout d’un certain temps, je n’eus plus aucune envie de peindre la prison, ni les prisonnières. Je fus dégoûtée de la prison », reconnut-elle.22Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun : 196. Elle trouva alors dans la peinture de paysages une perspective favorable : « cette vue est le calmant le plus facile pour nos âmes captives, et la source continue d’espoir pour le futur », déclarait-elle en 1959.23Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 20 novembre 1959, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire. La lettre est également reproduite dans Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 239-240.

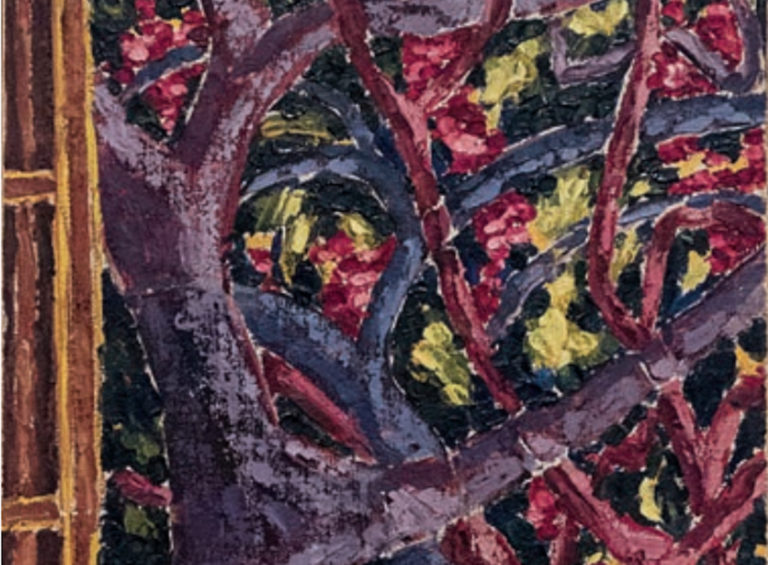

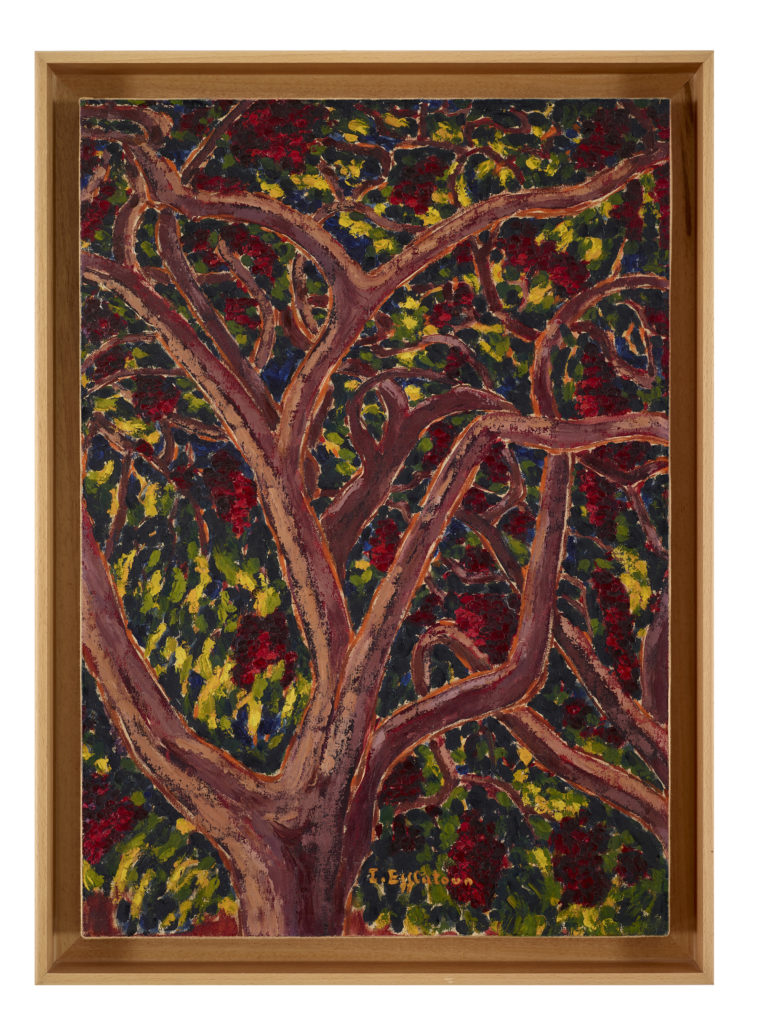

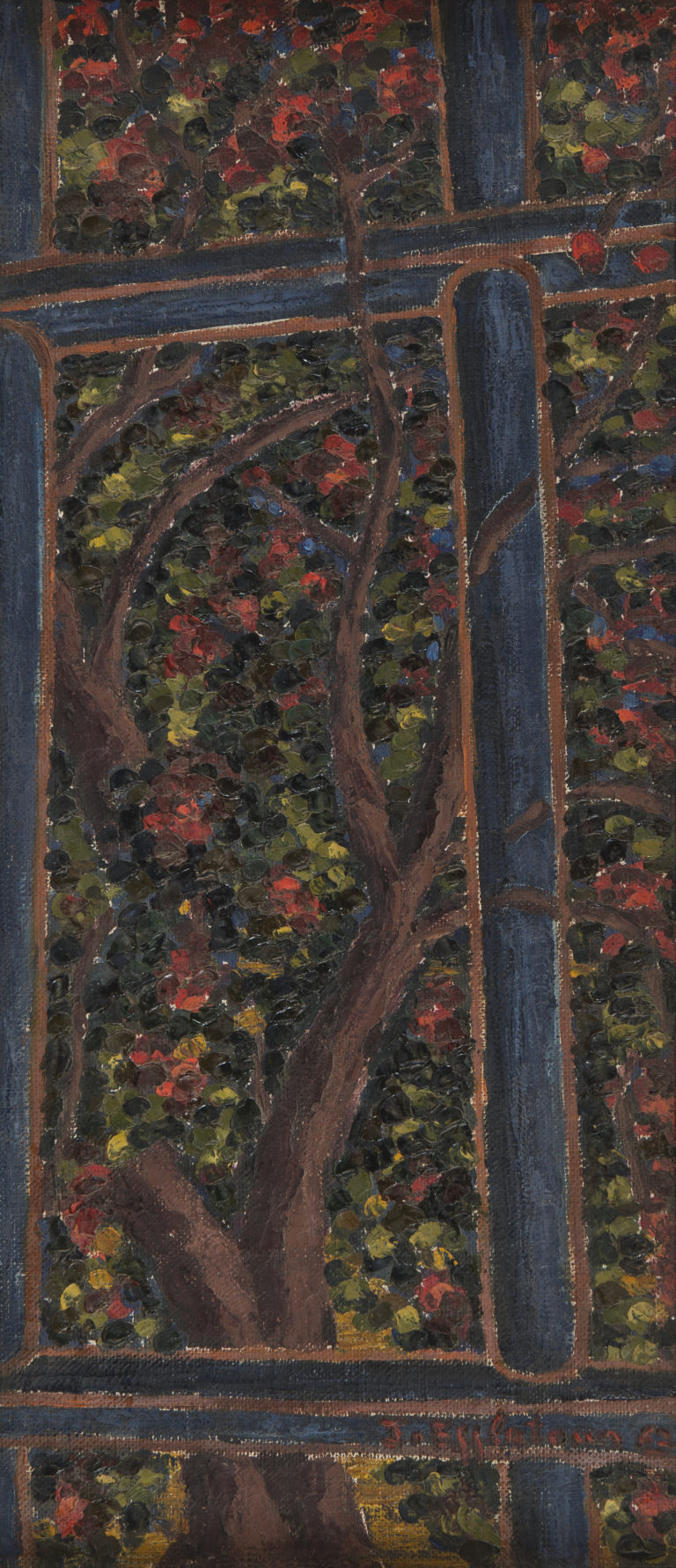

Il y a donc, dans ces représentations de la nature, une portée métaphorique. Il semble en effet que l’artiste se raccrocha à la vision des plantes, des bateaux à voile, ou encore du ciel comme à l’espoir de la libération. Le geste même de peindre et repeindre le même paysage apparaît dès lors comme une entreprise d’évasion mentale. En particulier, Efflatoun réalisa de nombreux tableaux d’un même arbre, au point que ses codétenues le baptisèrent «l’arbre d’Inji»24Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 197. [Fig. 11-13]. Les différentes représentations de cet arbre se caractérisent par des variations de la palette, tantôt classique dans des tonalités brunes et vertes, tantôt presque fauve, avec des dominantes violettes. Le rouge figurant les fleurs est récurrent – l’arbre est sans doute un flamboyant. Les couleurs, apposées par touches rondes, se superposent sans souci de rendre la profondeur. Ainsi, le bleu du ciel se confond parfois avec le feuillage [Fig.14]. Efflatoun, justement, s’attache à brouiller les règles de la perspective. Plusieurs tableaux montrent des branches s’emmêlant dans les barreaux, passant devant puis derrière eux en dépit de toute vraisemblance [Fig. 15]. La séparation entre intérieur et extérieur s’en trouve abolie, exprimant le désir de liberté de l’artiste. Les couleurs changeantes des arbres de la série sont peut-être le résultat d’irrégularités d’approvisionnement en tubes de peinture – les petits formats attestent de même d’un usage économique de la toile, si difficile à se procurer. Mais surtout, ces évolutions chromatiques évoquent le temps qui passe. « Je le peignais à chaque saison », dit Efflatoun.25Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 196. Elle observait ainsi, en janvier 1963: «mon arbre, celui qui fleurit chaque année en plein hiver, commence à perdre ses feuilles et à revêtir sa cape de bouquets rouges».26Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 12 janvier 1963, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire. L’expérience, par la peinture, du temps qui s’écoule est d’autant plus saisissante qu’Efflatoun ignorait la durée de sa détention. Elle fut jugée le 23 décembre 1960 et condamnée à deux années de prison. Il était cependant fréquent que les prisonnières et prisonniers politiques ne soient pas relâchés le jour de leur acquittement. Efflatoun ne fut libérée que le 26 juillet 1963 avec des codétenues, à la suite d’une grève de la faim.27Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun : 200-203 ; Gulpérie Efflatoun-Abdalla, Récits. La ballade des geôles, t. 3 (Paris : L’Harmattan, 2002) : 219-222 et 256-266. L’application de l’artiste à peindre encore et encore le même arbre prend alors des airs de rituel destiné à conjurer l’angoisse d’une incarcération à l’étendue indéfinie.

Avant son emprisonnement, Efflatoun plaçait au cœur de ses œuvres un message qu’elle souhaitait diffuser. Elle voyait alors la peinture comme un moyen d’initier des changements concrets au sein de la société, de la même façon que l’action politique qu’elle menait. Son pinceau était mû par la perspective d’un avenir meilleur. En prison, il s’ancra dans un présent illimité. Ce décalage de temporalité reflète une modification de l’œuvre d’Efflatoun, amorcée par la pratique sérielle comme réponse aux conditions difficiles de sa détention. Avec les portraits qui racontent la misère des prisonnières, l’artiste mit la sérialité au service de la rhétorique. Mais avec ses représentations de la nature, Efflatoun dépassa l’usage militant des images. Pourtant ses arbres peints, en particulier, préservent une fonction narrative puisqu’ils disent le désir de liberté et l’incertitude face au temps qui passe. Bien que l’arbre se soit imposé à Efflatoun comme sujet de représentation circonstanciel, en suscitant la contemplation et en cristallisant l’espoir il fut bien plus qu’un prétexte. En témoigne le fait qu’il demeura, après sa sortie de prison, un motif central de sa production picturale. Dès le mitan des années 1960, Efflatoun peignit en effet majoritairement des paysages ruraux ponctués d’arbres fruitiers et de palmiers. Une huile, présumée des années 1970, rappelle même le fameux arbre d’Inji.28Tree behind wall, n.d. (c. années 1970), huile sur bois, 15 3/4 x 9 7/16 in. (40 x 24 cm). Ce tableau apparaît ainsi référencé dans l’inventaire de la galerie SafarKhan au Caire qui gère une partie du legs d’Efflatoun. Les titres en anglais des tableaux d’Efflatoun sont généralement ceux attribués par la galerie et non par l’artiste [Fig. 16]. Malgré des différences dans les teintes et le cadrage, ce tableau est, jusque dans ses dimensions, la réplique d’un autre estimé peint en prison.29Trees behind the walls, n.d. (c. 1960), huile sur toile montée sur bois, 9 1/16 x 14 3/16 in. (23 x 36 cm). Cet arbre, présumé de 1960, est notamment reproduit dans Lenssen, Rogers, et Shabout, Modern Art in the Arab World, 130, planche 21 [Fig. 17]. Aucune des deux œuvres n’est datée ; des erreurs ne sont donc pas à exclure. Cependant, d’autres exemples confirment qu’après sa libération, Efflatoun reproduisit des scènes conçues au cours de sa détention.30Voir par exemple Attente, 1968, huile sur toile, 90 9/16 x 31 1/2 in. (230 x 80 cm) qui prend pour modèle les Femmes accroupies de 1960. Attente est reproduit dans Badr Eddine Abou Ghazi, Visages de l’art contemporain égyptien. cat. exp. Musée Galliera, 22 oct.-21 nov. 1971 (Paris: Les Presses Artistiques, 1971): n.p.

Comment comprendre ces réitérations iconographiques? S’agit-il, dans une logique sérielle, de poursuivre l’exploration formelle de sujets inépuisés? Ou bien faut-il y voir un moyen pour l’artiste, résolue à sa sortie de prison à prendre ses distances par rapport à ses positions radicales, de continuer à témoigner de l’oppression que le régime nassérien fit subir à ses opposants et opposantes? Peut-on aller jusqu’à lire dans l’ensemble de sa production post-carcérale, conçue comme une célébration de la nature et de la clarté du soleil,31Sur l’importance capitale de la lumière dans la production post-carcérale d’Efflatoun, voir Anneka Lenssen, «Inji Efflatoun: White Light». Afterall, A Journal of Art Context and Enquiry 42 (Sept. 2016): 84-95. le récit en négatif des privations subies au cours de sa détention?

- 1Efflatoun écrit en réalité “irrenouvable”, un mot qui n’existe pas et provient peut-être des interférences linguistiques propres à la francophonie égyptienne. Voir Figure 1. Merci à Mercedes Volait qui a remarqué ce vocable particulier.

- 2Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 22 mai 1963, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire.

- 3Au sujet des expressions idéologiques du nassérisme et de sa relation conflictuelle avec l’intelligentsia égyptienne, voir notamment: Anouar Abdel-Malek, Égypte, société militaire (Paris: Éditions du Seuil, 1962) et Salah Isa, Muthaqqafun wa ʿaskar (Le Caire: Maktabat Madbuli, 1986).

- 4Efflatoun rend compte de son activité artistique en prison dans ses mémoires: Inji Efflatoun et Said Khayal, éd., Mudhakirat Inji Aflatun. Min al-tofula ila al-sign (Le Caire: Dar al-thaqafa al-gadida, 2014), 193-197. Une correspondance inédite entre la peintresse et sa sœur, Gulpérie Efflatoun-Abdalla (conservée à l’IFAO, au Caire), contribue aussi à éclairer cette période. Voir aussi le portrait de l’artiste par Betty LaDuke, «Egyptian painter Inji Efflatoun: the merging of art, feminism, and politics», NWSA Journal 1, no 3 (1989): 474‑485, 479-483.

- 5Il s’agit majoritairement de tableaux issus de la collection personnelle de l’artiste qu’elle conserva jusqu’à son décès, et qui sont aujourd’hui dispersés entre différentes institutions muséales en Égypte et dans d’autres pays arabes.

- 6Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 24 octobre 1959, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire.

- 7Art et Liberté (Gamaʿiyat al-Fann wal-Horriya en arabe) était un groupe cosmopolite d’artistes, de gens de lettres, d’intellectuels et intellectuelles, actif entre 1938 et 1948. Les membres étaient unis par des convictions marxistes et l’assurance que l’art – et le surréalisme en particulier – offrait un moyen de résister à l’essor du fascisme et du nationalisme en Égypte et à travers le monde. Voir entre autres: Aimé Azar, Les Inquiets (Le Caire: Imprimerie Française, 1954) et Sam Bardaouil, Surrealism in Egypt: Modernism and the Art and Liberty Group (Londres et New York: I.B. Tauris, 2017).

- 8Voir ses expositions dans les galeries cairotes ADAM (1952), Aladdin (1953) et Le Galion (1953), ainsi qu’à l’Atelier du Caire (1959).

- 9Au sujet des écrits et des activités politiques d’Efflatoun, voir: Didier Monciaud, «Les engagements d’Inji Aflatûn dans l’Égypte des années quarante: la radicalisation d’une jeune éduquée au croisement des questions nationale, femme et sociale», Cahiers d’Histoire. Revue d’Histoire Critique, no 126 (2015): 73‑95.

- 10Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 102. Sur la dimension narrative de la peinture d’Efflatoun, voir: Nadine Atallah, « Have There Really Been No Great Women Artists ? Writing a Feminist Art History of Modern Egypt », in Under the Skin : Feminist Art and Art Histories from the Middle East and North Africa Today, par Ceren Özpınar et Mary Kelly, éd., Proceedings of the British Academy (Oxford: Oxford University Press, 2020), 11‑25, 22-24.

- 11Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 196.

- 12Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 6 juillet 1959, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire.

- 13Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 15 août 1959, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire.

- 14Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 195.

- 15Voir notamment la brochure Inji Efflatoun, 6e exposition, publiée à l’occasion de son exposition de mars 1964 à la galerie Akhénaton au Caire, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire.

- 16Mohamed Shaaban, Injy (Al-markaz al-qawmi lil sinema, 1988).

- 17Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 197.

- 18Betty LaDuke, «Inji Efflatoun. Art, Feminism and Politics in Egypt», Art Education 45, no 2 (1992): 33‑41, 38.

- 19Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 24 octobre 1959, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire.

- 20Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 194.

- 21Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 15 août 1959, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire.

- 22Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun : 196.

- 23Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 20 novembre 1959, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire. La lettre est également reproduite dans Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 239-240.

- 24Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 197.

- 25Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun: 196.

- 26Inji Efflatoun, lettre à Gulpérie Efflatoun-Abdalla, 12 janvier 1963, archives d’Inji Efflatoun, IFAO, Le Caire.

- 27Efflatoun et Khayal, Mudhakirat Inji Aflatun : 200-203 ; Gulpérie Efflatoun-Abdalla, Récits. La ballade des geôles, t. 3 (Paris : L’Harmattan, 2002) : 219-222 et 256-266.

- 28Tree behind wall, n.d. (c. années 1970), huile sur bois, 15 3/4 x 9 7/16 in. (40 x 24 cm). Ce tableau apparaît ainsi référencé dans l’inventaire de la galerie SafarKhan au Caire qui gère une partie du legs d’Efflatoun. Les titres en anglais des tableaux d’Efflatoun sont généralement ceux attribués par la galerie et non par l’artiste

- 29Trees behind the walls, n.d. (c. 1960), huile sur toile montée sur bois, 9 1/16 x 14 3/16 in. (23 x 36 cm). Cet arbre, présumé de 1960, est notamment reproduit dans Lenssen, Rogers, et Shabout, Modern Art in the Arab World, 130, planche 21

- 30Voir par exemple Attente, 1968, huile sur toile, 90 9/16 x 31 1/2 in. (230 x 80 cm) qui prend pour modèle les Femmes accroupies de 1960. Attente est reproduit dans Badr Eddine Abou Ghazi, Visages de l’art contemporain égyptien. cat. exp. Musée Galliera, 22 oct.-21 nov. 1971 (Paris: Les Presses Artistiques, 1971): n.p.

- 31Sur l’importance capitale de la lumière dans la production post-carcérale d’Efflatoun, voir Anneka Lenssen, «Inji Efflatoun: White Light». Afterall, A Journal of Art Context and Enquiry 42 (Sept. 2016): 84-95.