El arte correo, sabemos, es una excusa, a nosotros nos interesan cosas más importantes y que tienen que ver con nosotros mismos, nuestras familias, nuestros pueblos. Si aceptamos esto, las diferencias se diluyen; después de tanto drama y tanta sangre tenemos que discernir quiénes son nuestros verdaderos enemigos.

Clemente Padín, Carta a Mauricio Guerrero

Montevideo > México DF, 8 de enero de 1985

“ARTIST ARM YOURSELF!”

Vlado Martek (Yugoslavia), en Poema Colectivo Revolución, 1981

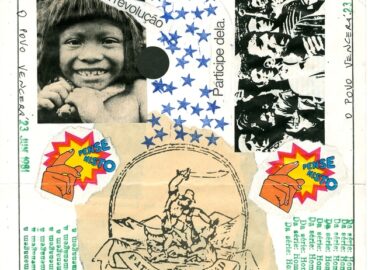

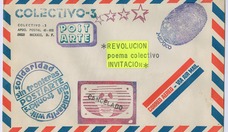

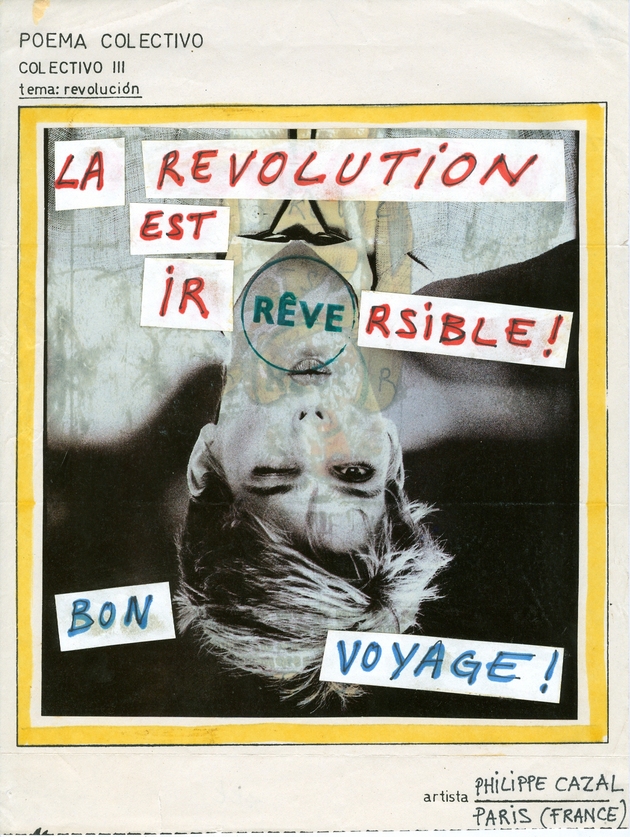

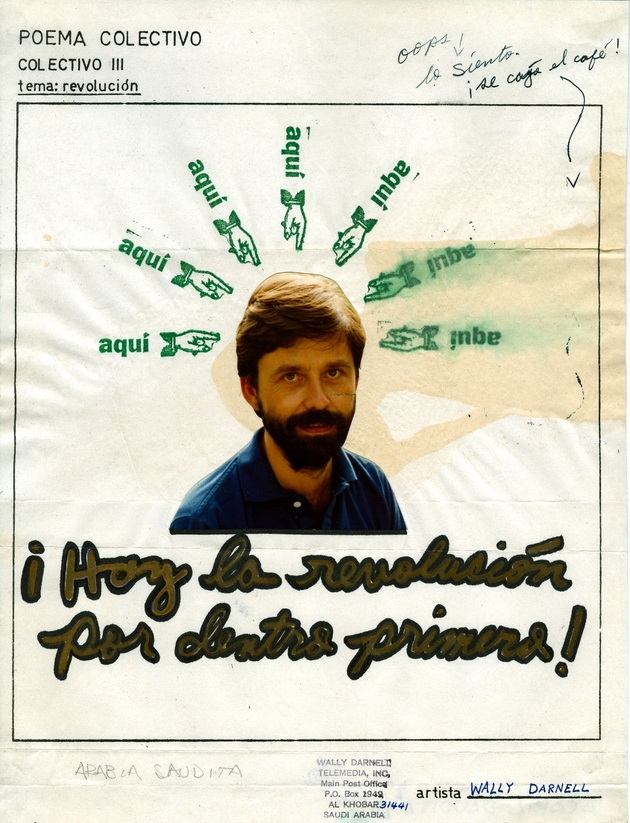

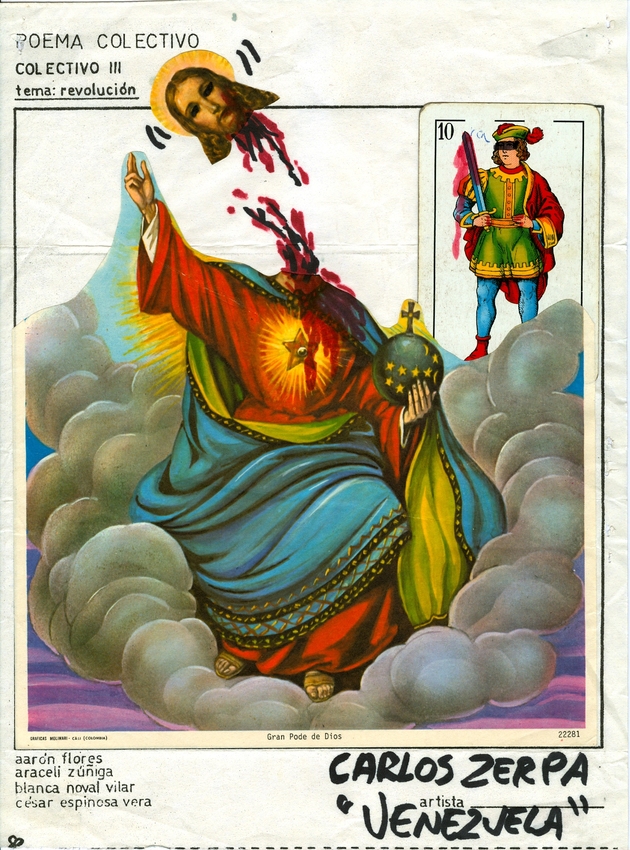

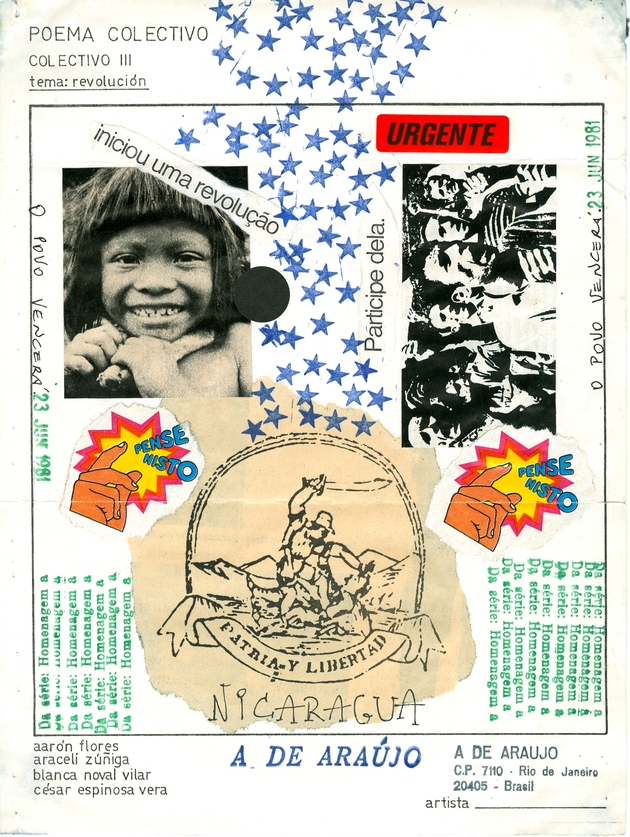

Hace ya más de tres décadas y la propuesta del Colectivo-3 sigue provocándonos, haciendo surgir nuevos interrogantes y herramientas para la práctica artística y activista. En 1981 el Colectivo-3 diseminó desde México su primer proyecto. Se llamaba nada menos que Poema Colectivo Revolución. El formato era simple: una hoja tamaño carta con un gran recuadro que trataba de invitar a la intervención. En el borde superior, los datos del proyecto: POEMA COLECTIVO | COLECTIVO III | tema: revolución. En el inferior, solamente el señalamiento para incluir el nombre del artista/inter(in)ventor.

¡Qué provocación tan sencilla o, en todo caso, tan compleja! Hoy mismo, frente a las movilizaciones que vienen ocurriendo alrededor del globo y las expectativas de transformación tan deseadas, las iniciativas para la formación de nuevas comunidades y grupos de resistencia urbana transnacional detonan las ganas de reactivar esta “bomba”1La “bomba” aparece constantemente en el arte correo como metáfora empírica. La emplea el artista chileno-venezolano Dámaso Ogaz en la expresión ‘Mail Art: una bomba de fabricación casera’, que circula por la red y es usada por Paulo Bruscky como epígrafe en su texto ‘Arte Correio e a grande rede: hoje, a arte é este comunicado’, 1976/1981. Un campo de acción semejante se activa cuando el artista argentino Carlos Ginzburg hace circular por la red de arte correo en 1973 la serie de sobres que llevan en la parte externa la expresión ‘SOBRE-BOMBA’ y en su interior, ‘ARTE LATINOAMERICANO’. (de tiempo) para saber cómo responderíamos colectivamente a esta interpelación. ¿Cuál sería el poema colectivo de la revolución que queremos hoy? ¿Correspondería en algún plano al conjunto diverso de las más de 300 intervenciones2Las 360 intervenciones fueron expuestas por primera vez luego de que la propuesta tuvo lugar a inicios de los años 80 en la exposición “Arte Correo” curada por Mauricio Marcín. Los materiales fueron exhibidos en el Museo de la Ciudad de México entre octubre de 2009 y febrero de 2010, y luego en el Museo de Filatelia de Oaxaca entre febrero y junio del 2011. Del conjunto de intervenciones, 49 fueron reproducidas en el catálogo de la muestra: Mauricio Marcín (ed.), Artecorreo, Barcelona: RM Verlag y Museo de la Ciudad de México, 2011, pp. 192-240. de 45 países que en ese momento se devolvieron a México para componer el Poema Colectivo Revolución?

Es posible pensar que en caso de que la respuesta sea “sí” es porque tenemos todavía temas pendientes por resolver, y que nos toca activarlos con la energía vital que moviliza esta generación. Si “sí” nuevamente, es porque hay una ineludible correspondencia entre estos distintos momentos y aquella red artística alternativa que conectaba a la gente transgeográficamente y ahora ya conecta nuestras demandas en un plan transtemporal. Si “no”, es porque definitivamente podemos creer que estas estrategias artísticas, creativas, marginales y colectivas fueron efectivas en su momento y no nos queda más que aprender y apropiarnos de ellas, traducirlas a este tiempo, transluciferarlas3Según plantea el poeta y teórico brasileño Haroldo de Campos, transluciferar significa “recorrer un camino configurador de la función poética, reconociéndolo en el texto de partida y reinscribiéndolo […] con el lenguaje del traductor, para llegar al poema transcreado como re-proyecto isomórfico del poema de origen.” Haroldo de CAMPOS. “Transluciferação mefistofáustica”. Ver: Haroldo de Campos, Deus e o diabo no Fausto de Goethe, São Paulo, Perspectiva, 1981, pp. 179-209. (definitivamente no queda tiempo para simplemente dudar de la iniciativa).

Estos cómplices –incitadores que ya estaban preparando este terreno de acción– eran los artistas mexicanos Aarón Flores, Araceli Zúñiga, Blanca Noval y César Espinosa, quienes habían decidido en 1981 formar el Colectivo-3.4El Colectivo-3 (1981-1985) deviene de El Colectivo (1977-1979), una agrupación de arte socio-urbano integrado por Araceli Zúñiga, Aarón Flores, César Espinosa, Francisco Marmata, Blanca Noval, Pablo Espinosa “Gargaleón”, y Antonio Álvarez Portugal (este y otros colectivos formaban en ese entonces el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura). Un año después de la propuesta Poema Colectivo Revolución el Colectivo-3 estaría integrado por César Espinosa, Araceli Zúñiga y Humberto Miguel Jiménez. En 1982 Aarón Flores y Blanca Noval se unirían a Mauricio Guerrero, Jesús Romeo Galdámez y Carmen Medina y darían inicio al colectivo Solidarte (Solidaridad Internacional por Arte Correo) que contaría inicialmente con la participación intermitente de César Espinosa, y luego se transformaría en Solidarte/México cuando empiezan a surgir núcleos en otros países del mundo – Solidarte/Francia, Solidarte/Brasil, Solidarte/Australia, Solidarte/Italia, Solidarte/Inglaterra – y persistiría hasta 1986. Ver: César Espinosa y Araceli Zúniga, La Perra Brava. Arte, crisis y políticas culturales, México DF, STUNAM, UNAM, 2002 [especialmente los subcapítulos “En los ochenta, arte correo y poesía visual” y “Arte-correo”, pp. 124-131] y Mauricio B. Guerrero Alarcón, El arte correo en México: origen y problemática en el período 1970-1984, México DF, UNAM-ENAP, 1986, 143 pp. Tesis de Licenciatura. En ese momento la agrupación trataba de replantear el trabajo iniciado en el anterior grupo El Colectivo, que tenía demandas mucho más conectadas a otros grupos mexicanos, como el Suma, el TAI o el Proceso Pentágono, los cuales integraron el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura. Ya no se trataba de discutir colectivamente los proyectos individuales, tampoco de posicionarse frente a la arbitrariedad institucional y estatal con los “trabajadores de la cultura”.5El Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura se formó en 1978 a fin de solidarizarse y vincularse con los movimientos de masa populares, especialmente con “la lucha del pueblo nicaragüense”. El Frente estaba integrado por los grupos Proceso Pentágono, Taller de Arte e Ideología (TAI), Suma, Mira, El Colectivo, Tetraedro, grupo de cine Octubre, Germinal, Caligrama (Monterrey), Si usted sabe ler (sic), La Perra Brava (vinculados al sindicalismo universitario), la Federación Latinoamericana de Periodistas, Libro Acción Libre (cooperativa editorial dirigida por Felipe Ehrenberg vinculada a la Beau Geste Press), etc. Una propuestas memorable del grupo fue la convocatoria para la exposición América en la Mira que tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Morelia (Michoacán, México) en 1978. Varios de los envíos que integraron la exposición coincidieron en denunciar la afronta a las libertades de expresión en el Continente y en el reclamo por la libertad de los artistas correo uruguayos Clemente Padín y Jorge Caraballo. El reto era generar demandas que pudieran enlazar interrogantes críticos a nivel planetario, aprovechando la plataforma que todos los participantes de la red de arte correo (más o menos activos) habían tratado de constituir durante toda la década de los setenta.

El Poema Colectivo Revolución provocó una de las más amplias contribuciones a una convocatoria impulsada por estos colectivos. La propuesta fue luego seleccionada como aportación a la Jornada de Solidaridad con la Revolución Sandinista promovida por el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura en mayo de 1981. Este fue el motivo que llevó a presentar como “elemento didáctico” y contra-informativo un poema colectivo elaborado por el conjunto de los miembros del Colectivo-3 dedicado especialmente al triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en aquellos primeros años de la década de 1980.

Nicaragua: punto de partida y traslación.

En el contexto de la Guerra Fría, la renovada experiencia revolucionaria que se estaba llevando a cabo en Nicaragua ponía al país bajo un constante intento de intervención estadounidense con el objetivo de frenar las transformaciones que se estaban llevando a cabo allí. Su programa político, social y cultural no se alineaba ni con la ideología de la ex Unión Soviética, ni con la de los Estados Unidos. La Revolución Popular Sandinista mezclaba economía con una política pluralista y logró inaugurar la democracia en Nicaragua: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y su organización literalmente de vanguardia, que estableció hasta 1990 –cuando perdió las elecciones y cedió pacíficamente el poder a otros partidos– un importante precedente democrático en los 170 años de historia de una Nicaragua independiente.

La revolución significó culturalmente el encuentro, por así decirlo, de Nicaragua con Nicaragua, con sus raíces profundas, sus fuertes tradiciones, y sus formas más auténticas de expresión. La gente nativa del país comprometida con la justicia y los movimientos sociales, sobre todo Augusto César Sandino y Carlos Fonseca, anteriormente estigmatizados como bandidos o terroristas, pasó a ser aclamada subvirtiendo el símbolo de “héroe nacional”. Los campesinos, trabajadores urbanos y la clase media ya no eran solo sujetos de la historia de Nicaragua, sino que se transformaron en sus propulsores. El país empezó a verse como multilingüe, multirracial y multicultural. Había la más alta consideración a todo lo nicaragüense tras el renacimiento nacional. Danza, teatro, literatura, pintura y música nicaragüenses tomaban gran parte de la agenda; formas de arte popular previamente vistas como mera artesanía ahora eran reconocidas por su valor intrínseco respetando la modernidad local. Nicaragua, una pequeña nación inmersa en la primordial tarea de rescate y reclamo de su propia identidad y soberanía, en ese momento, se transformó en un tema y un paradigma tanto en su territorio como para artistas internacionales.

Para mantener vivas las propuestas que tuvieron lugar allí crecieron los reclamos por la soberanía del país, su real independencia y autogobierno tanto al interior como en el extranjero. Es por estos y otros motivos que la memoria de esta experimentación política nos pertenece a todos. Y a pesar de los intentos de destruirla,6La publicación The murals of revolutionary Nicaragua, 1979-1992 relata en ese sentido que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, animó fuertemente la destrucción masiva de murales producidos en ese entonces para dar soporte a la revolución sandinista, e hizo lo mismo en tres países latinoamericanos (Chile, Panamá y Nicaragua), y más indirectamente en un cuarto: Colombia. Este es uno de los motivos por el cual se publicó ese libro: “para mudar un sistema político que abusa tanto de la gente como del arte alrededor del mundo”. Kunzle, David. The murals of revolutionary Nicaragua, 1979-1992. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1995, p. ix. se encuentra diseminada y registrada en el imaginario y en los trabajos de los artistas que se vieron afectados por esta experiencia alrededor del mundo.7La correspondencia o identificación de determinadas prácticas artísticas con esta experimentación política hizo incluso que muchas exposiciones independientes relacionadas con América Latina fueran enviadas al Museo de la Solidaridad de Managua, existente en ese entonces. Es el caso, por ejemplo, de la exposición “Mailart aus Lateinamerika”, organizada por Clemente Padín en 1984 en la DAAD Galerie (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), a través del Berliner Küstlerprogramm de la República Federal de Alemania, o la convocatoria impulsada por el grupo Solidarte/México Desaparecidos Políticos de Nuestra América, la cual recibió mención honorífica en la 1ª Bienal de La Habana, en 1984.

Aunque el Poema Colectivo Revolución tomara como tema para intervención estética la situación nicaragüense, estaba claro para el colectivo que lo que se podría leer como una experiencia revolucionaria alrededor del mundo desbordaba este hecho. En realidad todo elemento de la propuesta (meta) señalaba e incorporaba esta compleja cuestión. Para empezar, el mismo hecho de que el poema fuera colectivo ya incorporaba una revolución, pues rompía frontalmente con los principios de autoría y de todo el paradigma individualista al que se vincula. El sentido de comunidad, el precepto solidario, la entrega del tiempo a algo no funcional, la demostración de una unión posible más allá de las fronteras geográficas, nacionalistas, clasistas, raciales, pensado para realizarse dentro de las lógicas de la red: con la contribución de muchos, a partir de la multiplicidad de voces. En cada lugar una consigna, tan diversa y por eso mismo tan unificadora. Una multitud de singularidades.

Este “modo de hacer” colectivo se volvió recurrente en el arte correo, sobre todo en la década de 1980. Un individuo o un grupo invitaba a los miembros de la red a participar en un proyecto con tema específico; de este modo se establecían diálogos de trato directo y sin intermediarios. Las convocatorias defendían un principio democrático: por norma se incluían todos los trabajos recibidos sin distinción de “calidad estética”. A su vez, la multiplicidad de diálogos conformaba en conjunto lo que se podría considerar una “obra” de arte correo. Con ese tipo de convocatoria cualquiera que entrara en contacto con la red de arte correo de inmediato se volvía parte del entramado que la constituía.

Esta, como innumerables otras experiencias de las redes artísticas de comunicación marginal de los años 70 en América Latina, se une a otra estrategia de movilización: la formación de colectivos. La propuesta coincidía con muchas otras que surgieron en la red de arte correo, sobre todo en América Latina en la década de 1980. Muchos de estos colectivos pusieron en marcha ejercicios poético-políticos que apoyaban movimientos populares de resistencia y denunciaban situaciones de tensión y hostigamiento que se vivían en países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y los países bajo gobiernos dictatoriales en el Cono Sur.

Es el caso de producciones como Poema Colectivo Revolución, con las que artistas y activistas de países que “oficialmente” no estaban sometidos a dictaduras se sintieron interpelados, atravesados o afectados no sólo por la situación del otro, sino por situaciones que les afectaban a todos y que tenían que ver precisamente con la insatisfacción, la inquietud y la crítica a los sistemas económicos, sociales y también artísticos. El pronunciamiento colectivo desde sus propias prácticas poéticas y activistas tenía como fin ampliar la manifestación pública, el reclamo por la toma de actitud en diferentes contextos. De este modo, manifestarse en ese espacio supuestamente ajeno acaba constituyendo un territorio común que enlaza circunstancias entre distintos espacios de forma más o menos directa.

Tocaba, entonces, observar aquella colectividad que podría parecer dispersa y apenas conectada por tener como base el mismo canal de comunicación a distancia. La voluntad de transformación internacionalista, y a la vez local, se enlaza en esta propuesta para vincular contextos, historias y compartir modos de hacer singulares a través de conceptos políticos fundamentales e interdependientes tanto en un nivel macro como micro-político, en este caso: revolución. Para César Espinosa y Araceli Zúñiga el Poema Colectivo Revolución encarnaba las siguientes ideas-fuerza:

“Creemos que el Poema Colectivo Revolución como cuerpo semiótico, conjunta un mosaico ideológico internacional, cuyas variantes pueden ser de utilidad para matizar criterios y estrategias en torno al internacionalismo artístico y cultural. En México, hoy, consideramos que la poesía visual puede significar un acto revolucionario, tanto en términos estéticos como para potenciar las capacidades significantes de las mayorías trabajadoras, en su gráfica, su prensa y la comunicación popular”.8Catálogo de la exposición Poema Colectivo Revolución en la UAM Xochimilco en mayo de 1983. Apud Araceli Zúñiga y César Espinosa, “Poema Colectivo Revolución”, en: Mauricio Marcín (ed.). Artecorreo. Barcelona: RM Verlag y Museo de la Ciudad de México, 2011, p. 190.

La declaración de los artistas da cuenta de una supuesta crítica que sigue vigente: el control de la circulación y dispersión de imágenes que van a contramano del orden social impuesto, el pensamiento y las formas de vida instituidas. La potencia de la poesía visual radica precisamente en la posibilidad de producción exhaustiva de contra-imágenes, es decir, de aquellas producciones visuales capaces de proponer rupturas en el orden de pensamiento, en la construcción epistemológica establecida, en las políticas de circulación permitidas, en las subjetividades dóciles.

Poesía: forma de resistencia marginal utópica.

La propuesta colectiva del Poema Colectivo Revolución fue dispersada a un directorio de setecientos contactos de la red de arte correo. Muchos de ellos respondieron al llamado desde América, Asia, Medio Oriente y Oceanía entregando sus trabajos para componer esa voz colectiva y múltiple capaz de registrar gráficamente aquellas revoluciones deseadas.

El proyecto pone en evidencia que la importancia de esta intervención artística radica en el acto comunicativo, más que en la existencia misma de una obra-objeto. Este es el motivo por el cual Blanca Noval y Aarón Flores resaltan que en definitiva lo que representaba (meta)críticamente una revolución en términos amplios era la misma red de arte correo, por toda la transformación, la producción y la circulación descentralizada y la alternativa del trabajo artístico, al margen de los cánones de la obra única, genial e irrepetible, el mercado, las galerías, los jurados y demás, lo que implicaba a su vez una demanda fundamental por el diálogo y la participación.9Entrevista inédita a la autora, el 31 de mayo del 2012.

Entre estas manifestaciones llegan mensajes tan tajantes como el de la artista argentina Graciela Gutiérrez Marx. El 21 de junio de 1981 inscribía en aquel papel carta: poetry is our utopian marginal resistance, desbordando su margen. La fuerte consigna insiste en el riesgo de reducir el impulso singular que la vida impone a una simple mano de obra de un sistema capitalista que funcionaliza, homogeniza y normaliza las singularidades para alimentar su ciclo implacable de producción y consumo. El mensaje recuerda aún la condición colonial no solo latinoamericana sino de todas aquellas geografías construidas como “margen” global. El que resiste e insiste en vivir “con poesía”, o dicho de otro modo, que produce un discurso poético de f(r)icciones en/con estos contextos, es ya un “héroe”.

Para citar ejemplos puntuales, aparecen el irónico mensaje de César Espinosa “How to make a revolution” que acompaña pequeñas siluetas de cuerpos homogéneos y banderas; las consignas del artista correo chileno Guillermo Deisler, en ese entonces exiliado en Bulgaria: “- Revolución es una perspectiva de la historia, – Revolución es una medida de higiene social, – Revolución es un ingenio no-lógico, – Revolución son muchas evoluciones, – Revolución es el ‘Fly-Tox’ de la sociedad, – Revolución es un dar vueltas de las páginas de la historia, – Revolución es tú y yo, sin fin”; el señalamiento del territorio en disputa en el diagrama bipolar del mundo, que tiene su punto de mira en América Latina, difundido en diversas oportunidades y temporalidades por el artista brasileño Paulo Bruscky; símbolos como los del trotskismo y la Cuarta Internacional o centenas de otros que componen esta amplísima y consistente evidencia de que un cuestionamiento es siempre colectivo, aunque parezca enunciado por una sola persona.

Los nombres de los países mencionados en los trabajos siempre trastornan la idea tradicional de Estado-nación homogéneo o definido de antemano, para crear cierta colectividad inmediata basada en la solidaridad con los pueblos de estas regiones o como forma de denuncia contra el imperialismo de otros Estados-nación. Es el caso, por ejemplo, del trabajo enviado por Jesús Romeo Galdámez señalando la Revolución armada FMLN (Farabundo Martí Liberación Nacional) en El Salvador con una aclaración imprescindible: “El pueblo opta por la única alternativa que le queda para reivindicar la más justa aspiración, la libertad: la voz, la lucha armada. El Salvador vencerá!”.

El imaginario de la revolución en una voz colectiva, diversa, que dispara en diferentes direcciones. La revolución en una voz, con una bandera aquí es verdaderamente un hecho imposible, utópico. Su concreción depende de las múltiples voces que la activan. Hay un proyecto común, un deseo común, un diálogo, un espacio común para intervención, enunciaciones múltiples, materiales variados, modos de decir singulares, modos de hacer diversos. La propuesta del Colectivo-3 no quiere despertar la conciencia de los que reciben estos materiales. Su labor no es representar lo que ocurre, sino generar imágenes conflictivas, traer la interferencia, la intervención, el ruido en la circulación masiva oficial. La pulsión de vida. El Poema Colectivo Revolución elabora un proceso complejo y se configura por/en el tránsito mismo: recibiendo, interviniendo, intercambiando –más que objetos– discrepancias, posiciones, conceptos y formas de vida. Dicho esto, es innegable que importa menos la formalización estética de la obra, que el impulso de acción que la propuesta representa, impulso que a la vez trata de democratizar la producción y circulación de trabajos poéticos, de aquella gráfica que rompe con la estética tradicional y sus ideologías adjuntas, y las formas tradicionales de enunciar y de hacer política.

En un mundo de imágenes e imaginarios controlados para que no generen afección es necesario crear canales de circulación de contra-información visual. La red de arte correo logró así romper con la censura y el control de la información y desregular la producción de imágenes y su espacio previsto de circulación, interfiriendo en los órdenes de lo que puede ser visto y conocido. Pleiteando en su presente una forma de visibilidad colectiva para tomar el riesgo de generar un territorio de debate y de toma de posición que lleva al límite las normas y normalizaciones, lo instituido, los esquemas perceptivos y los conocimientos e informaciones de circulación “permitida”.

El Poema Colectivo Revolución presenta gráficamente lo inesperado, lo imprevisto, las expectativas que sobrepasan la macro-política. Su medio de acción nunca será arcaico –basta preguntarse cuánto tiempo hace que utilizamos la superficie del papel para mover la información de un cuerpo a otro–. Los medios y las herramientas comunicativas solo tienden a complementarse. Y es obvio que no se trata sólo de un tema de medios, sino primordialmente de voluntades. Así, no existe superación formal en este diagrama temporal en red.

El “modo de hacer” presente en esta propuesta se replicó con los colectivos que se fueron transformando a partir de éste, caso por ejemplo del colectivo Solidarte (Solidaridad Internacional por Arte Correo),10Respecto del colectivo ver: Sol Henaro, Fernanda Nogueira, Paulina Varas, Francisca García, Ana Longoni, “Internacionalismos”, en el libro-glosario organizado por la Red Conceptualismos del Sur, Perder la Forma Humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina [Madrid, MNCARS, 2013, pp. 154-164] sobre la muestra homónima que tuvo en el Museo Reina Sofía entre octubre de 2012 y marzo de 2013. que a su vez generó la formación de varios otros brazos locales en diferentes países, como un contagio viral productivo (al estilo de lo que vemos hoy con la multiplicación de los Anonymous o de los Black Blocks). El Colectivo-3 años después concibe la memorable propuesta internacional Maratón de Arte Correo 1984 en 1984: ¿qué futuro buscamos? exhibido en varias sedes en México, entre ellas la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos y la Casa del Lago de la UNAM, y concluye sus actividades como colectivo en 1985 participando del Salón de Espacios Alternativos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

El Poema Colectivo Revolución se exhibió por primera vez en la Pinacoteca de la Universidad Autónoma de Puebla (1982) y en el plantel Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México (1983). Hoy estos materiales siguen cuidadosamente almacenados por Araceli Zúñiga y César Espinosa. Y se vieron públicamente una vez más en la reciente exposición Arte Correo organizada por el curador mexicano Mauricio Marcín en el Museo de la Ciudad de México del 2009 al 2010.

Para rematar aquí, puntearía la principal enseñanza de esta experiencia artística: no importa cuales son los instrumentos o herramientas de los cuales hacemos uso, lo que interesa realmente es en qué se basa este impulso, a qué necesidades responde, desde qué urgencias posiciona la práctica estética y, al fin y al cabo, qué campos de batalla establece.

*This is the third in a series of texts written by the author about mail art. The first two are as follows:

Nogueira, Fernanda and Fernando Davis. “Gestionar la precariedad. Potencias poético políticas de la red de arte correo” [Managing Precariousness. The Poetic-Political Power of Mail Art Network]. Madrid: Artecontexto 24 (2009): 34–41. Available online, https://artecontexto.com/hemeroteca/revista-24/

Nogueira, Fernanda. “El cuerpo político más allá de sus límites. Clemente Padín y el flujo postal” [The political body beyond its boundaries. Clemente Padín and the postal flows] in Arte Correo [Mail Art], edited by Mauricio Marcín, 77–92. Barcelona: RM Verlag; D. R. Museo de la Ciudad de México, 2011.

Read the text in English here.

- 1La “bomba” aparece constantemente en el arte correo como metáfora empírica. La emplea el artista chileno-venezolano Dámaso Ogaz en la expresión ‘Mail Art: una bomba de fabricación casera’, que circula por la red y es usada por Paulo Bruscky como epígrafe en su texto ‘Arte Correio e a grande rede: hoje, a arte é este comunicado’, 1976/1981. Un campo de acción semejante se activa cuando el artista argentino Carlos Ginzburg hace circular por la red de arte correo en 1973 la serie de sobres que llevan en la parte externa la expresión ‘SOBRE-BOMBA’ y en su interior, ‘ARTE LATINOAMERICANO’.

- 2Las 360 intervenciones fueron expuestas por primera vez luego de que la propuesta tuvo lugar a inicios de los años 80 en la exposición “Arte Correo” curada por Mauricio Marcín. Los materiales fueron exhibidos en el Museo de la Ciudad de México entre octubre de 2009 y febrero de 2010, y luego en el Museo de Filatelia de Oaxaca entre febrero y junio del 2011. Del conjunto de intervenciones, 49 fueron reproducidas en el catálogo de la muestra: Mauricio Marcín (ed.), Artecorreo, Barcelona: RM Verlag y Museo de la Ciudad de México, 2011, pp. 192-240.

- 3Según plantea el poeta y teórico brasileño Haroldo de Campos, transluciferar significa “recorrer un camino configurador de la función poética, reconociéndolo en el texto de partida y reinscribiéndolo […] con el lenguaje del traductor, para llegar al poema transcreado como re-proyecto isomórfico del poema de origen.” Haroldo de CAMPOS. “Transluciferação mefistofáustica”. Ver: Haroldo de Campos, Deus e o diabo no Fausto de Goethe, São Paulo, Perspectiva, 1981, pp. 179-209.

- 4El Colectivo-3 (1981-1985) deviene de El Colectivo (1977-1979), una agrupación de arte socio-urbano integrado por Araceli Zúñiga, Aarón Flores, César Espinosa, Francisco Marmata, Blanca Noval, Pablo Espinosa “Gargaleón”, y Antonio Álvarez Portugal (este y otros colectivos formaban en ese entonces el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura). Un año después de la propuesta Poema Colectivo Revolución el Colectivo-3 estaría integrado por César Espinosa, Araceli Zúñiga y Humberto Miguel Jiménez. En 1982 Aarón Flores y Blanca Noval se unirían a Mauricio Guerrero, Jesús Romeo Galdámez y Carmen Medina y darían inicio al colectivo Solidarte (Solidaridad Internacional por Arte Correo) que contaría inicialmente con la participación intermitente de César Espinosa, y luego se transformaría en Solidarte/México cuando empiezan a surgir núcleos en otros países del mundo – Solidarte/Francia, Solidarte/Brasil, Solidarte/Australia, Solidarte/Italia, Solidarte/Inglaterra – y persistiría hasta 1986. Ver: César Espinosa y Araceli Zúniga, La Perra Brava. Arte, crisis y políticas culturales, México DF, STUNAM, UNAM, 2002 [especialmente los subcapítulos “En los ochenta, arte correo y poesía visual” y “Arte-correo”, pp. 124-131] y Mauricio B. Guerrero Alarcón, El arte correo en México: origen y problemática en el período 1970-1984, México DF, UNAM-ENAP, 1986, 143 pp. Tesis de Licenciatura.

- 5El Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura se formó en 1978 a fin de solidarizarse y vincularse con los movimientos de masa populares, especialmente con “la lucha del pueblo nicaragüense”. El Frente estaba integrado por los grupos Proceso Pentágono, Taller de Arte e Ideología (TAI), Suma, Mira, El Colectivo, Tetraedro, grupo de cine Octubre, Germinal, Caligrama (Monterrey), Si usted sabe ler (sic), La Perra Brava (vinculados al sindicalismo universitario), la Federación Latinoamericana de Periodistas, Libro Acción Libre (cooperativa editorial dirigida por Felipe Ehrenberg vinculada a la Beau Geste Press), etc. Una propuestas memorable del grupo fue la convocatoria para la exposición América en la Mira que tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Morelia (Michoacán, México) en 1978. Varios de los envíos que integraron la exposición coincidieron en denunciar la afronta a las libertades de expresión en el Continente y en el reclamo por la libertad de los artistas correo uruguayos Clemente Padín y Jorge Caraballo.

- 6La publicación The murals of revolutionary Nicaragua, 1979-1992 relata en ese sentido que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, animó fuertemente la destrucción masiva de murales producidos en ese entonces para dar soporte a la revolución sandinista, e hizo lo mismo en tres países latinoamericanos (Chile, Panamá y Nicaragua), y más indirectamente en un cuarto: Colombia. Este es uno de los motivos por el cual se publicó ese libro: “para mudar un sistema político que abusa tanto de la gente como del arte alrededor del mundo”. Kunzle, David. The murals of revolutionary Nicaragua, 1979-1992. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1995, p. ix.

- 7La correspondencia o identificación de determinadas prácticas artísticas con esta experimentación política hizo incluso que muchas exposiciones independientes relacionadas con América Latina fueran enviadas al Museo de la Solidaridad de Managua, existente en ese entonces. Es el caso, por ejemplo, de la exposición “Mailart aus Lateinamerika”, organizada por Clemente Padín en 1984 en la DAAD Galerie (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), a través del Berliner Küstlerprogramm de la República Federal de Alemania, o la convocatoria impulsada por el grupo Solidarte/México Desaparecidos Políticos de Nuestra América, la cual recibió mención honorífica en la 1ª Bienal de La Habana, en 1984.

- 8Catálogo de la exposición Poema Colectivo Revolución en la UAM Xochimilco en mayo de 1983. Apud Araceli Zúñiga y César Espinosa, “Poema Colectivo Revolución”, en: Mauricio Marcín (ed.). Artecorreo. Barcelona: RM Verlag y Museo de la Ciudad de México, 2011, p. 190.

- 9Entrevista inédita a la autora, el 31 de mayo del 2012.

- 10Respecto del colectivo ver: Sol Henaro, Fernanda Nogueira, Paulina Varas, Francisca García, Ana Longoni, “Internacionalismos”, en el libro-glosario organizado por la Red Conceptualismos del Sur, Perder la Forma Humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina [Madrid, MNCARS, 2013, pp. 154-164] sobre la muestra homónima que tuvo en el Museo Reina Sofía entre octubre de 2012 y marzo de 2013.