上海,2014年6月30日

與談人,編輯: 李雨潔

文稿整理: 陳聆

Read the English version here.

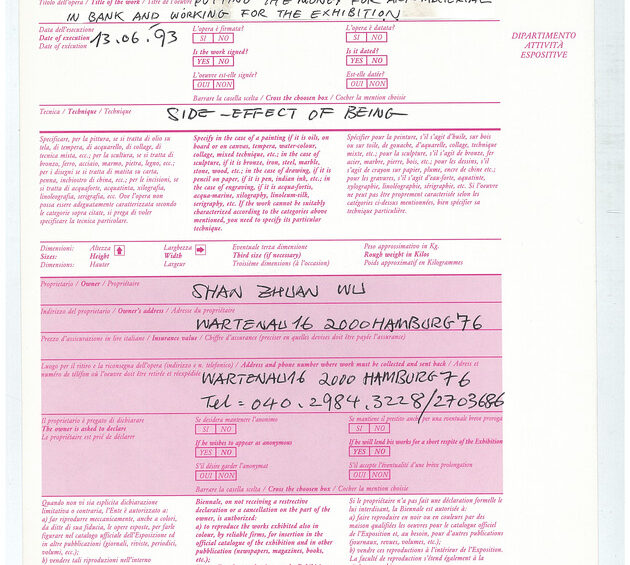

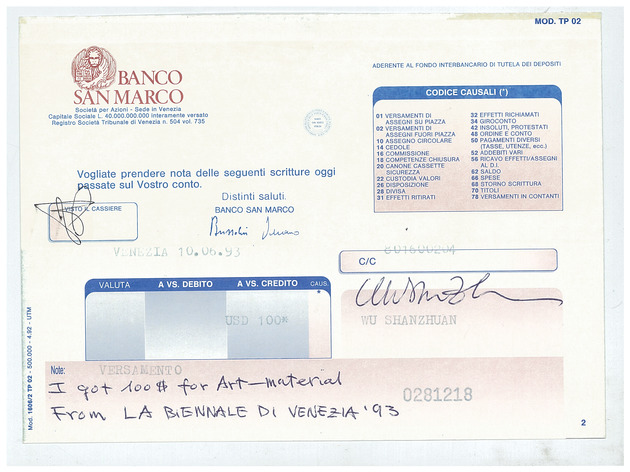

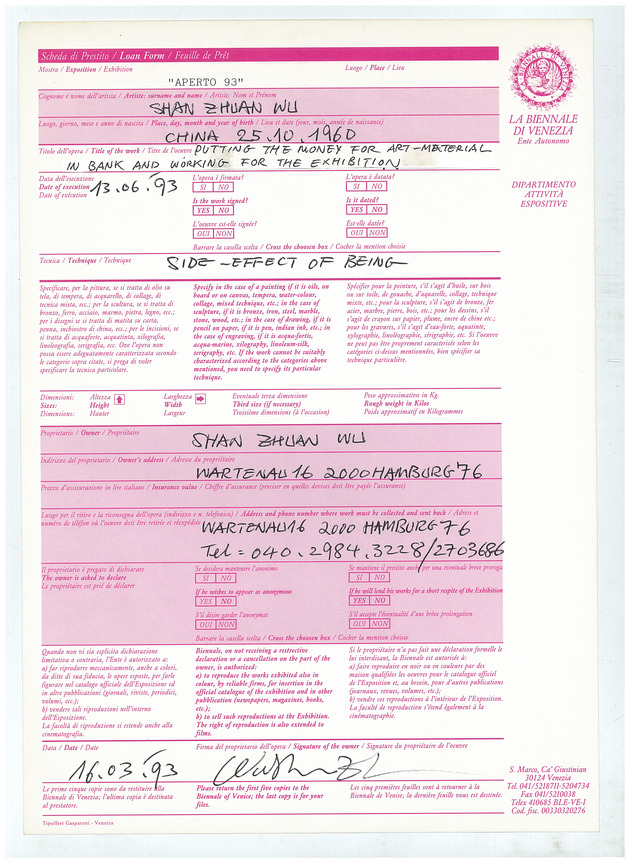

1993年的海外展覽—把給藝術的材料費放到銀行裡

李雨潔: 1988年的時候你就曾經有作品在漢堡展覽,這個是怎麼發生的?

吳山專: 我是1986年從浙江美院畢業的,畢業我就回到我的小島——舟山群島普陀山那裡。我們學校1984年以後一直有一個對外的交流項目,主要的還是跟美國明尼蘇達的,那偶然地也跟歐洲合作。1987年的時候,他們請到了一個德國的資本主義現實主義的人物K.P. Brehmer,他來學校給我們學生講西方藝術史。當時范小梅老師做接待,他打電話來舟山,說,這裡有個漢堡美術學院的,他對你東西感興趣,然後我就帶了一疊幻燈片,從舟山到杭州,見到K.P. Brehmer,他說他可以做一個展覽,這個後來實踐了。

李雨潔: 所以你本人沒去佈展?

吳山專: 沒有。展覽在漢堡紅燈區的Galerie Vorsetzen,這個時候K.P. Brehmer已經是這個畫廊的持股人,所以他才有一定的決定權,做一些中國當時的藝術。另外那時候中德也常有一些交流,在一個政治的平台上, 畫廊也會做一些關於中國的展覽,那麼我就變成了《 3 x China…》的其中一個參展藝術家。

李雨潔: 你參展的作品是什麼呢?

吳山專: 我不知道作品是怎樣呈現的,他看了一疊幻燈片,然後抽出五六張帶回德國去了。如果做一個展覽的話,我想,我的作品應該是以印出來的方式呈現。

李雨潔: 你93年參加了好多展覽,那包括了那些最大的在香港的《後89中國新藝術》,柏林的《中國前衛》,還有在俄亥俄大學Wexner Center的展覽,這些是比較大的群展。

吳山專: 對,這個時候中國當代藝術好像很熱門,每個人都做一點,丹麥做了一點嘛那麼英國也要做一點,德國也要做一點,整個歐洲的一些國家都要做一點,然後Wexner Center也要做一點嘛。但是都不是主流的博物館做的,蠻有意思的。

李雨潔: 你參加了這麼多在那一年的展覽, 都在不同的地方,作為一個當時所謂中國前衛藝術家的代表,你覺得每個機構說故事的方法有什麼不一樣?

吳山專: 他們最主要的一個態度:A Package。那麼其實藝術家也知道我們只是一整組其中的一個,是一個集合。他們說故事的方式其實完全一樣。造成參展人數不同的原因有很多,一個可能是資金問題,一個可能當時簽證也很難拿到。

李雨潔: 你本人去了哪裡佈展?

吳山專: 去了威尼斯,丹麥,荷蘭,美國。

李雨潔: 你第一次去威尼斯雙年展的感覺是什麼?

吳山專: 在第一屆的威尼斯可能作為組合中的一份子的感覺還少一點,我參加的是開放展 Aperto。93年威尼斯雙年展有兩個項目展出了中國藝術家的作品,一個Oliva (Achille Bonito Oliva) 組織的《東方之路》( Passaggio ad Oriente),另一個是《開放展》 (Aperto) 。開放展的那個策展團隊當中有孔長安,已經開始由他者來呈現,其實很了不起了,開放展大概有十個小的策展人, Oliva跟大家一起選。孔長安可以推薦三個,之後Oliva定,華人選了我,王友身,還有台灣來的李銘盛。

李雨潔: 你們三個是孔長安提進去的?

吳山專: 對,所以說跟東方之路是兩回事。Oliva還是有一點NGO的這種態度,這種包容力蠻不錯的。我的作品是《把給藝術的材料費放到銀行裡面》。當時運輸單位來拿作品,他說,我們到漢堡來取一件作品,名字叫做《把藝術的材料費放到銀行》,他以為是一個實體作品。其實那個作品是把威尼斯雙年展給我的錢放到銀行裡。

李雨潔: 他們真的去取了?

吳山專: 運輸公司是跟主委會是沒關係的嘛,運輸公司只是收到通知,漢堡有一件作品是《把給藝術的錢放到銀行》,但其實它是呈現藝術家跟社會的關係。就是說我在一個地方收到邀請,說是給我作藝術,給我材料費,結果我把材料費放到銀行裡,然後砸爛這個銀行的收據。那當然在93年來說的話,這個作品是非常傑出的,作者本人完全脫離了責任,同時這個行為又非常徹底。好比杜象也一直在逃離一種責任。我後來聽說,大概前前一屆的Documenta吧,有一個人做了一模一樣的作品:《把給藝術的錢放在銀行》,好幾個人告訴我這件事。我當年做的其實是三個方案中最後實行的一件,第一個是把展覽的空間租掉,第二件是把給藝術的材料費放到銀行裡, 第三件是就地打工以生存。所以說,從這三個方案,你就看到一個藝術家的生存問題多重要,這個藉口多麼地強大,以至於可以成為藝術品。 今天看來我還是很高興的,在93年的時候做成了這個三個方案。

李雨潔: 你怎麼呈現它們?

吳山專: 《把給藝術的材料費放到銀行》就是object at large,就是我們不知道這筆錢在哪裡。另一件是那個把展覽空間租掉做其他用途,也就是說作者對這個空間沒有責任了,同時也呈現藝術家的生存問題。後來1993年在荷蘭鹿特丹的時候,這件事做成了,在威尼斯我沒有做成。

李雨潔: 在威尼斯只有做成銀行的那一件?

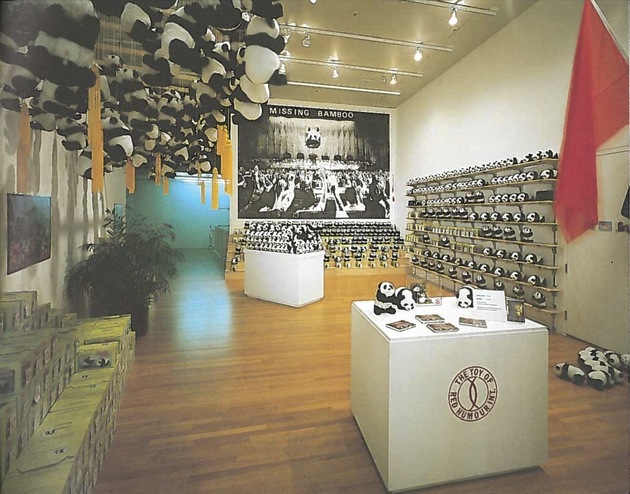

吳山專: 對,那件也只有一百美元。那麼當時還做預算,考慮到多少錢算是一件裝置的錢,提的是六千美金,就是合理的一件裝置藝術的材料費,給Wexner Center提方案的時候,我也是這個數。 對Wexner Center也是提把錢放到銀行做的方案,《Missing Bamboo》是第二個替代方案,但Wexner Center覺得,哇,這個人是不是窮瘋掉了,他們沒有考慮到這也是個安靜的方式,所以呢,我做了一個《Missing Bamboo》。 就是說,從完全的脫離責任到變成個體的一個,玩具的進口商和推銷商和零售員。我從中國進口,然後我要去跟美術館談,然後我自己做買賣。

八十年代: 舟山和浙江: 我考七次美院

李雨潔: 你中學畢業沒有上美院,好像去做發電學徒?

吳山專: 77年的時候,第一次沒有考進美院,肯定要一個社會性的工作嘛。去做這個工作的時候呢,仍然可以考試。77年的時候情況不一樣,當時可以考好幾次。我不知道現在可不可以,說起來我考了七次美院。

李雨潔: 你跟王廣義的經歷有點像。

吳山專: 他要智慧得多了,我考七次。而且廣義的出身很好啊,廣義是油畫系的。我是中國美院(浙美)師範系,師範系是個什麼情況呢,當時浙江省的教育部決定要召一批師資。浙江師範學院沒有那個師資,浙美就代辦,他們有師資,所以臨時組織一個浙江省教育部委託的,人數多,所以我變成了其中一個,我這屬於擴大招生的,這麼說。

李雨潔: 你那時候跟王廣義跟張培力已經在一起玩了嗎?

吳山專: 沒有。廣義他應該是我們同校,應該是有兩年還是一年吧。我1983年進,他1984年畢業的。其實不熟,這個還有一個學院的等級制度的嘛。

李雨潔: 因為他們是油畫系的?

吳山專: 欸,美校跟軍校是有點像的。

開始觀念的作品,關於世界三及現成品

李雨潔: 你1985,1986年就有一些文章討論類似觀念藝術的東西,開始得就比較早。但是你那時是有意識地想要放棄繪畫嗎?有這個想法嗎?

吳山專: 不,這個時候我們這一代的藝術家,其實每一個人都得自己做那個理論工作,要創作,也要自己去推銷,很累的,但是很有樂趣。所以說,你才看到85,86的這代人看上去比較全,他們可以做很多。首先我們描述一個東西,然後我們再描述說我為什麼描述,然後還要去做出來,推銷,賣,這個時候是必須的。廣義,培力,宋永紅,黃永砯,大家都做同樣的工作。

李雨潔: 你在文章裡形容的東西已經不是繪畫了。譬如說當時有很多關於現代繪畫或者當代中國畫的討論,可是你已經是在討論「東西」了。

吳山專: 可能我比較早了解到東西是不以人的意旨為轉的。我比較早認知到東西的力量。

李雨潔: 那時候有接觸到杜象還有波依斯嗎?

吳山專: 1986年應該說已經有了,但不是很明確。波依斯可能比較明確,因為做對社會的一些行動,我們還是比較有經驗的嘛,對杜象的話已經有認識。至於一件東西的強大,可能跟卡爾波普的《開放的社會及其敵人》有關,我偶然得到這本小冊,或者是有關它的引用,我們當時常常接觸到不完整的文本,或者被人引用的一小段。我記得他有一本書叫做《開放的社會及其敵人》。並且我在後來的一些文字工作當中,或者是在一些物證的工作當中,經常出現他的那個語勢的闡述模式。

李雨潔: 你分類三種東西,好像跟你說的世界一世界二世界三,有一種類似的架構。

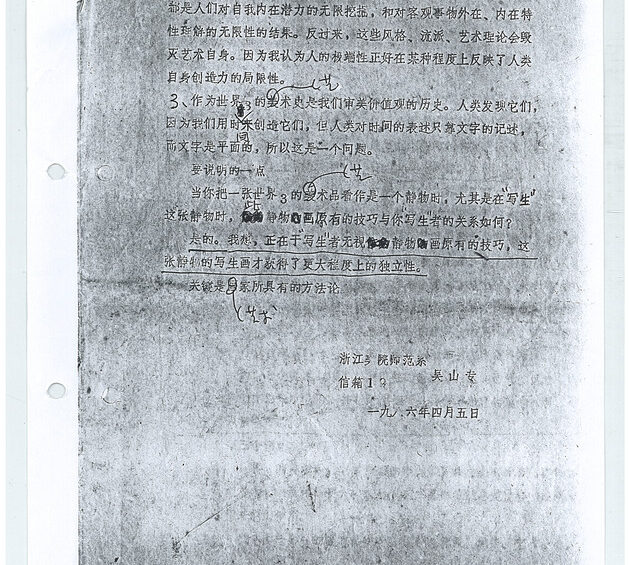

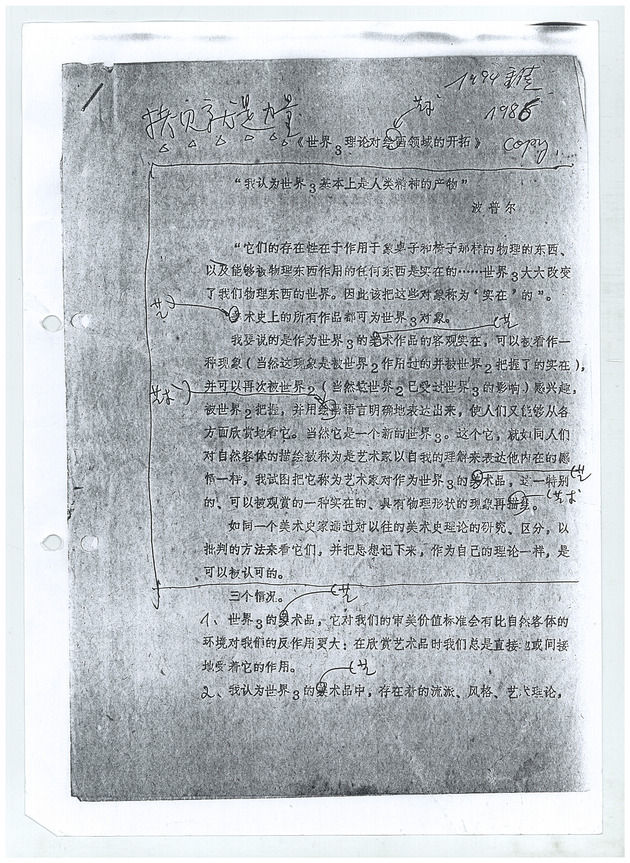

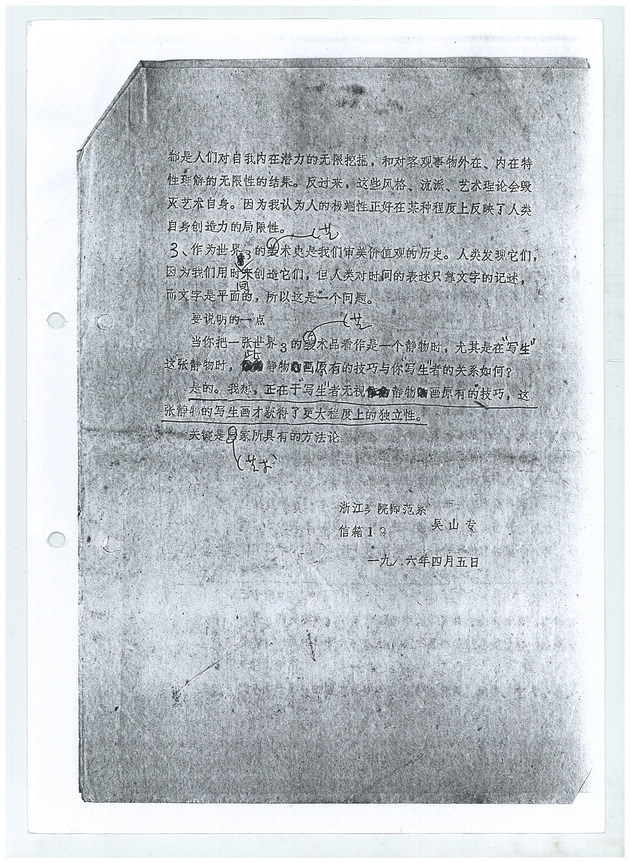

吳山專: 對,我隱約地記得卡爾波普說,人跟自然結合所導致的物證,統稱為世界三。他最偉大的一點是指出,世界三的本質性就是世界一,這個讓我很震驚。從此就有了我的那篇短文章,叫做《世界三的理論—對繪畫》。

李雨潔: 你有一篇《拷貝就是力量》,然後裡面有講到世界三。是這篇嗎?

吳山專: 對,大概差不多,是1983年,很早很早的。1983年還是1986年,反正在這段時間。因為這篇應該是我在學校裡面寫的。

李雨潔: 後來才又整理?

吳山專: 對,所以你才看到裡面談到繪畫。《世界三理論對繪畫領域的開拓》大概是一個小的標題。至於《拷貝就是力量》可能是在90年代的時候我在做索引的時候,或者是文章列表的時候,可能偶然地用它當了標題。

李雨潔: 你的這三個東西,或者是說這個世界三的概念,好像也可以類比成是某一種現成品的詮釋方式?

吳山專: 對,完全一樣。

人人都有權利拒絕成為藝術家

李雨潔: 你1987年寫了《關於文革中的藝術》,我覺得非常有趣。你探討了文革中產生的藝術語言最後可能會有自己的個性,也許跟文革無關。你寫這個文章的時候,已經做完一連串的文字的實驗: 拿了這個文字的形式,但是內容是空的。王廣義有類似的方法,不過他的材料是圖像。

吳山專: 我跟廣義在我們這一代人的當中有一個超越,我們認知到文字和圖像的內容是空的。

李雨潔: 1985這一代藝術家常常談到抽空這件事情,我其實很好奇你對這件事的看法,你覺得這個是不是一個特殊的中國現象? 文革後的現象?

吳山專: 這好像是一個浙美現象。可能我的身上比較多,因為我是從赤字開始。 為了使他有更大的容納性,我們對於容器要做的第一步顯然是抽空,就把原有的先抽走,這個時候我們還可以來測量它。我們也認知到一種強勢,你從世界三來看,一張畢加索亞維農少女,本質意義就是一個蘋果。這就給我們一個很大的震撼!那麼意義是什麼呢?填入。

李雨潔: 填入什麼呢?

吳山專: 隨便什麼。藝術就是這樣的,藝術的意義是一個given。就是你要給他一個召喚,那麼你用一個given,那麼顯然有接收者的問題存在,誰來接收?沒有人,這是一個悲劇。

李雨潔: 很多藝術家在藝術史上被認為是預言者。也就是說,你在你的作品裡面放了一個訊息,但是在當下大家都不會收到,或者是你剛剛講的,沒有接收者,但是也許一百年,或者兩百年之後,有人接收了。

吳山專: 所以說我們要製造另外一個神話機制。你必須要建立一個機制,因為否則沒有意義的。

李雨潔: 你的作品是那個訊息而非物本身?

吳山專: 需要很多物證嘛。我跟Inga (Svala Thorsdottir) 常常討論為什麼我們會需要這些物證?思想難道可以通過任何物體表達? 但後來我們把物體放到了物證這樣一個層次,這個也讓我們比較方便地了解杜象。物證的作用是什麼呢?這個物證告訴我們,所有跟它一樣的物體都不是此事件的物證,他是特別的。譬如說今天我拿這個杯子,證明我們今天交談,所有跟它一樣的杯子都不是這個事件的物證,只有這個是,它的唯一性是這樣被呈現的。

李雨潔: 你是用這種方式來理解杜象的?

吳山專: 呃不是說來理解,可能是說我們可以給杜象更多層的意義。

李雨潔: 這個是你的現成品嗎?

吳山專: 是的。那麼這只能證明杜象的高明。因為有無限層的意義。我們作為藝術家的話,可能大家應該都記住杜象,因為我們總是可以給他鋪陳的。

李雨潔: 你的觀念並不是像波依斯說的,「人人都是藝術家」?

吳山專: 我會這樣說:人人都有權利,拒絕成為藝術家的。

李雨潔: 拒絕成為藝術家?

吳山專: 對波依斯來說它是一個策略,這個策略是一種欺騙。我會用另一種方式來表述,就是說人人都有權利拒絕成為藝術家,這句話是我93年還是94年的時候說的。用被動的方式來表達這個權利是很重要的,我們這種用被動方式來給人民權利是同時讓你有權利拒絕。我們說這樣吧,法庭上有無罪推論和有罪推論,我們採取的是無罪推論。那麼,波依斯的「人人都是藝術家」其實是一個有罪推論。

勞申柏以及早期裝置行為作品

李雨潔: 你85年的時候去看過北京中國美術館的勞申柏展覽,對不對?

吳山專: 對,大家都去看了。

李雨潔: 有的人會有點抵制去談論這件事情。

吳山專: 這個展覽太棒了,其實勞申柏對中國的影響是不得了的。 他也給所有的藝術家一個比較大的想像空間——你可以做到那裡。就是在社會層面上,是有巨大的影響。

李雨潔: 但你有跟他本人交流嗎?

吳山專: 沒有,我們去的時候他人早就不在了。

李雨潔: 在那之前,你跟一群朋友在舟山已經做了一些像是裝置的東西。你們為什麼會跑到舟山去租了一個廟?

吳山專: 這個廟當時作為舟山文物館使用,當時沒有宗教自由,所以說這個空間其實是個社會空間。我們也不是租來的,有朋友是老師,他在那裡上班,他說欸!我們那裡空的,你們在這裡做吧。所以說其實是空間上的一個方便,沒有任何含義的。

李雨潔: 你們做這些文字作品是小組一起討論出來的,對不對?因為你之前講到你們一群人覺得應該做一些事情。

吳山專: 對,要做一點事情,勞申柏也是很重要的。

李雨潔: 可是你們是勞申柏來之前就開始了,他是十一月。

吳山專: 為什麼他是很重要的呢,就是說,他給你一個對照,就是說可以這樣做的。你也看到那些材料的挪用,那是很了不起的。

李雨潔: 你們當時知道其他在用文字作藝術的,像Joseph Kosuth,還有河原溫 (On Kawara)?

吳山專: 對觀念藝術知道的就比較少了。當你不太了解的時候也是一種優勢: 其實在視覺意義上,我們從印刷品上了解的西方作品要比較多,但是文字的作品介紹的還是很少。所以說,我們呢還以為這個是我們的發明。如果當時我們都已經有足夠的知識,我們就沒有這個勇氣去做,選擇用文字是討論了很久選擇的策略。

李雨潔: 這個具體的是什麼材料呢?

吳山專: 工業油漆加合成板。

李雨潔: 是現成的詞彙?

吳山專: 這個就是對新聞的描述。

李雨潔: 「最後的晚餐」?

吳山專: 聖經的一個語言。

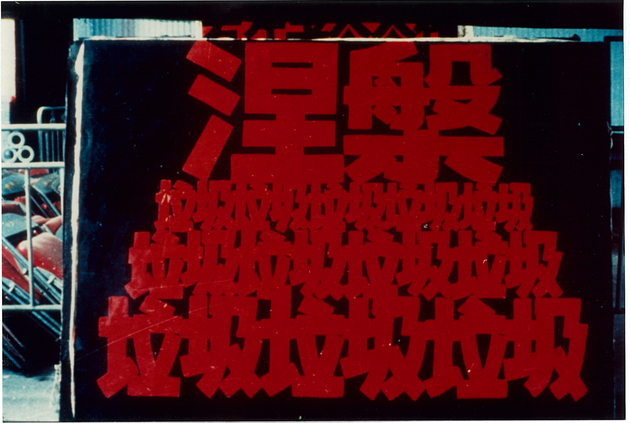

李雨潔: 「垃圾涅槃」 也出現在你的小說《今天下午停水》裡面⋯

吳山專: 對,這是我的詩歌。所以這個時候是自己拍照片,自己寫作,自己寫詩歌。

李雨潔: 這個是很詩的,它不像其他的現成的詞,然後它又很有趣,它是垃圾跟涅槃,完全搭不上的兩個東西。

吳山專: 我家鄉是普陀山的,垃圾跟涅槃其實在經書中就是一體的。涅槃和垃圾,看上去是好像是相悖的,其實就是一個通道的兩個出口。這不是混搭的,是計劃的

李雨潔: 那時候在讀佛學或者是道家的書嗎?

吳山專: 會有一點,就中國思想史啊,也是二手三手引用過的資訊。像馮友蘭這一類的大的作家。

李雨潔: 1985,1986年好多人做了一些裝置的或者是畫。他們喜歡把這個太極圖放在裡面,你們也放了。

吳山專: 有點難為情。不過在這個背景下,做一次是沒關係的。

李雨潔: 只是很隨意的,並不是說認真的?

吳山專: 並不很難為情,我覺得。

李雨潔: 有些人喜歡從這裡面找出很多意義。期待你們可以說出一些跟道家有關的東西來。

吳山專: 這時候有些作品可能是在某些意義上的混搭,包容和妥協,為什麼呢?可能別的成員問,我們要有一個太極。那他有時候是一個妥協,因為他是一個集體創作。

李雨潔: 你是這群人的領袖嗎?

吳山專: 絕對是的。

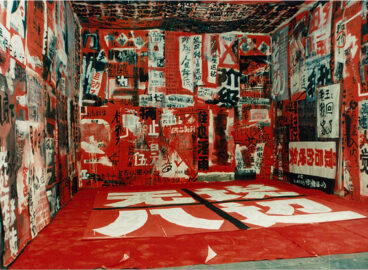

大字報

李雨潔: 《紅色幽默》這個作品,你本人也提到過,有的時候作品名稱叫《大字報》, 有的時候叫《今天下午停水了》,有的時候叫《紅色幽默》⋯

吳山專: 這個作品標題有好多個:包括《今天下午停水了第二自然段第三小節》⋯為什麼會有這樣的一個描述呢?當時可能跟音樂上的四重奏也是有關係的。 這個題目是印在湖南的《美術思潮》。《大字報》是他的最正式的標題。《今天下午停水》呢⋯⋯也被用過。就是說,大家說是今天下午停水的大字報。是這樣的,它也是《紅色幽默》的系列,但這個不是作品標題,這個只是我在這個時間段裡面做的那些事的一個總稱。

李雨潔: 有的時候,這個作品的年代被標作是1986,有的時候是1985,它是不是在你快要離開學校的時候開始做的?

吳山專: 應該是在86,為什麼呢,因為1985我們做的是黑體,所以這個是在我畢業以後做的,應該是1986。

李雨潔: 是你已經回到舟山島了?

吳山專: 對,準確的時間是1986。

李雨潔: 這些照片是不是你作品做到一半的時候?

吳山專: 這是在我工作室的擺拍,費大為當時在法國呢,他要收集資料,這組照片是為他拍的。

李雨潔: 都是不同時段拍的,對不對?因為每次部分字體的排列不一樣?

吳山專: 有點像劇場。這些都是朋友做的,這些不是我做的。

李雨潔: 他們是自發的,還是你一開始就計劃好要收集他們寫的字?

吳山專: 他們每個人必須寫,所以我都給他們安排好的。所以大家就進來跑跑寫一寫走掉了。我會做一點塗料的,紅色的塗料塗一塗,字他們寫的。有些本身就是藝術家,就是一些學生啊,或者是一些朋友啊,所以就基本上你給大家一個平台,就是他們來寫自己的想寫的。

李雨潔: 不管寫什麼都可以嗎?

吳山專: 對。

李雨潔: 有一些詞看起來像是路上的廣告。

吳山專: 廣告啊⋯有些是我自己拍的,因為我也有一疊照片,我就指定,啊,你寫這個! 臨摹這個啊!

李雨潔: 所以你規定了文本的。

吳山專: 那麼他們會說嘛,那我寫什麼啊?否則很累的嘛。所以你就可以說,啊你就弄這個好了。但整個是在一種朋友的友好的這樣的一種氣氛中完成的。

李雨潔: 這個大字報跟你在文革的經驗有關嗎?

吳山專: 其實當時是在想還有哪些東西是沒有被借過的?就是,把文革拿來作為一個形式,所以說才有87年的《關於文革的藝術》。還有一個土壤與蘋果樹的比喻,就是說,土壤就是社會環境, 蘋果作為藝術品。看起來大家覺得,喔!必須是這個土壤才有這個蘋果樹才有這個蘋果,居然是有一個邏輯。但我們不能因為這個邏輯就推導出,就說土壤的性質,就是我們蘋果的性質,這是錯的。

與Inga Svala Thorsdottir合作: 《小肥姘》

李雨潔: 你跟Inga Svala Thorsdottir合作之後還有做過你個人的作品嗎?

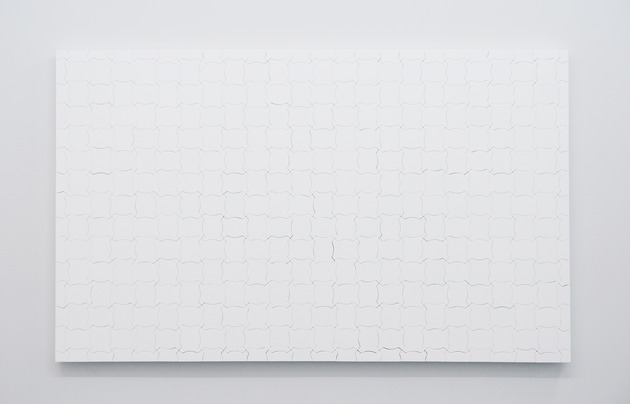

吳山專: 當然也有。不過和Inga一起工作是基於分享的概念,這個概念在我們的作品中很重要。像最後的《小肥姘》,那個《小肥姘》就比較重視圖示,其實就是一個分享的可能性。你分享多少,你就可以擴張多少。

李雨潔: 《小肥姘》是不是可以不斷地被擴大延伸?

吳山專: 對,像拼圖一樣,它可能是在工程學上是一個比較成功的一個案例。就是他的穩固性吧,或者他的一個容納性,

李雨潔: 你這個括號是很早就出現了,在1991年的一行筆記裡面就出現了。

吳山專: 其實這個小肥姘就是兩個括號來的,從自然來的,它也是基督教裡面的魚的象徵,耶穌啊,所以才會有無限的複製,所以我跟Inga有三個階段: 想法,訊息,然後實現。

李雨潔: 這個東西可以讓人輕易複製的嗎?它是一個代表世界的符號?

吳山專: 也可以說是代表世界觀的圖示。

李雨潔: 是跟宗教很像的一種東西嗎?

吳山專: 或許在別人的手裡有這種可能。

李雨潔: 有原始的性涵義在裡面的嗎?

吳山專: 性質是你給他的一個圖層,還有一個很麻煩的是,任何填入都跟性是有關係的。但某種意義上,這些圖示因為有性的圖層,所以令人著迷。