Nantes, Huang Yong Ping’s Studio, June 22, 2014 Yu-Chieh Li 李雨潔 Huang Yong Ping黃永砯

2014年6月22日,巴黎南特黃永砯工作室。

文稿整理: 陳聆

與談人,編輯: 李雨潔

Read the english translation here.

讓工具控制自己的藝術家

李雨潔: 1981年年底你有一個畢業創作是《噴槍系列》, 你那時候的各種實驗還是專注在繪畫上面,沒有放棄繪畫,你當時還想要探索新的繪畫方法?

黃永砯: 那個時候可能很難說,當時目標都還沒有完全確定,正處在一個過渡。雖然我們是在美院的這種傳統系統裡面,但是同學都不太願意遵照傳統教學的方法作作品。

李雨潔: 那時候《噴槍系列》受到一些批評了嗎?

黃永砯: 這個繪畫談不上什麼大批評,但他們就是覺得比較離譜嘛。 因為油畫系畢業的,你不用油畫顏料?學了四年,竟然完全沒有體現基本功還有技巧。所以當時這麼做很冒險,但是他們也沒有完全地否定。老師只不過是說,「哎呀你這個有點簡單啊」。

李雨潔: 你在自己的筆記裡面提到要讓工具處在無意識的控制中,「工具由主動轉向被動」。這個要怎麼達成呢?你覺得自己成功了嗎?

黃永砯: 這個語言上表達不是非常精確。 工具本身是一個死的東西,它不存在主動跟被動的問題,這裡是指人—使用工具的人轉向被動。我用的工業噴槍是什麼樣的一個東西呢? 是很小的噴槍, 帶了一個機器,就是空壓機, 這個東西不是來作畫而是來噴顏色的。譬如說你要把這個桌子塗成黑色的,這個嘩——就這樣噴,就完了,是吧?當時為什麼會提這個問題呢,主要也是因為工具對我們來說變得非常新鮮,我不能完全控制它。不像筆,筆我如果向左就向左,而且從我們的角度來說,以前對繪畫的認識,所謂的顏色都應該是微妙的,應該有變化的,這個工具不存在這個問題,一下子在幾秒鐘就是一大灘的顏色, 速度是很快的,沒辦法讓你去慢慢改變。所以在這個意義上來說,我就提了這個所謂無意識的問題還有被動的問題:就是人處在一個被動的狀態,而且這個被動的狀態不像我們一般意義上說被動就是不好的,它開了一個天地,就像潛意識的時候做作品。所以說我的主動性是很小一部份,被動性是很大的一個天地 。

李雨潔: 你由主動轉向被動的原因很大一部分是是這個工具太難控制了,而且你不熟悉這個工具?這個系列雖然是有這個「無意識」這個元素在裡面,話說,有一種新具象或者某種抽象這樣子的風格在裡面,風格是很強烈的。

黃永砯: 對,風格很強烈。我覺得如果是當時的一些作法呢,可能就接近所謂的冷抽象或者硬邊抽象。因為你靠剪紙噴出來的東西,噴出來的都是硬邊的,硬邊的形狀是比較冷的,所以歸為冷抽象。 其實當時在我們的班裡面,就是其他同學也有類似的作法, 他們是用手畫的。我這個是工具造成的一個更極端的效果。比方說當時非常出色的一個同學查立,他畫的東西我覺得跟後來耿建翌或者張培力他們當時早期的繪畫都有類似於這方面的東西。不是說一種表現的,也不是印象主義的,而是屬於一種比較冷的,比較硬,半抽象的 。

李雨潔: 浙江美院在85新潮開始之前,已經有很多人都有一種對於所謂「冷抽象」的探索, 或者是嘗試去掉個人風格的對於作品的影響,你覺得是為什麼?

黃永砯: 我現在很難說是為什麼,但是覺得這個隱含所謂繪畫從屬於一個政治的目的或者是功能裡面去慢慢解脫出來的一個辦法。就是所有的繪畫,所有的工具,都是一個工具性的,都是要表達一個什麼。但你一旦出現一個比較冷的或者說比較半抽象的一個東西,那他就會游離這個固有的概念。

廈門達達與杜象

李雨潔: 1983年的時候,你跟一群朋友組織了《廈門五人現代藝術展》,這個是內部觀摹的,當時要辦一個展覽有哪些先決條件呢?你們是在群眾美術館,像這樣子的展覽場地要怎麼樣申請,或者租?當時沒有所謂策展人這種角色,這具體是怎麼做的呢?

黃永砯: 也不存在租用,只不過是說, 我在廈門認識了一些人,譬如說有個中央美院畢業的老師,他是在群眾藝術館工作的,我們跟他很熟,他也很支持年輕人做一些東西,他自己也在改變他自己。所以我們就提出可以搞個展覽,就幾個年輕人,他也很支持,說,「就做嘛!」所以很簡單,也不存在什麼問題,只不過當時不是公開展覽,叫做內部觀摩,所謂內部觀摩就是說空間也不大,群眾藝術館大概有幾個大概一百坪米或者可能一百多坪米這種空間, 就是很一般的空間。然後不存在什麼策展人,就幾個經常交流的朋友就在裡面搞,所謂觀摩展就是他們發了一些油印的邀請函,發給有限的,廈門的一些文化圈子的人像老師啊,讓少數的人來看。

李雨潔: 有邀請函才能看?

黃永砯: 所謂邀請函也是非常好玩的,就是一個油印的,差不多那麼大張的一張紙蓋了一個紅章。這些東西我現在還留著。後來還開了一個研討會,所謂研討會就是大家發表了一些意見,還有會議記錄,就這樣。展覽和研討會總共大概三天的時間吧。

李雨潔: 展覽中有很多是抽象畫還有實物拼貼這樣子的作品。你好像覺得這個展覽是重要的,就是跨出了一步嘗試。參加者後來的「廈門達達」是同一群人?

黃永砯: 其中有一個後來不再參與的,其他四個人留下來。所以為什麼有意義?就是說為什麼這個展覽會歸類到廈門達達的活動裡面,是因為差不多是同一批人,移到廈門達達展以後,擴大了活動而已。

李雨潔: 你們1986年還組織了一個「現代美術研究社」,然後好像有小組討論, 印了一些油印的東西。是像讀書會的這樣子的嗎?

黃永砯: 沒有,不算讀書會,其實沒有一個規定的開會時間,是毫無組織的, 完全是自發的。這個研究會呢,其實也就是跟我前面提的一位先生有關係,他叫紀乃進,在群眾藝術館工作。群眾藝術館後來就搬了,搬到後來做廈門達達的那個空間,所以這些都跟他有關係。那時候我開始寫一些東西,比如後來「圖詞物」這個文章,當時有厚厚的這麼一小疊,我給他看過,然後他也感興趣,他也給別人傳閱,後來也油印,就可以散發更多。油印其實是選擇一些比較短的文章,這個基本上是跟廈門達達展覽差不多同時。

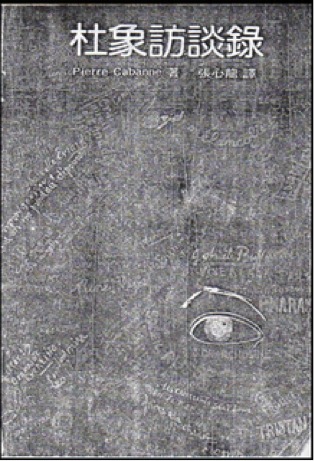

李雨潔: 譬如說你拿到了一本台灣人翻譯的《杜象訪談錄》,然後還把它影印發給大家嗎?那是1986年?

黃永砯: 應該更早。我不是直接從台灣印,很有可能是通過一個朋友許成斗,在83年的時候他也參加「廈門五人展」,他是越南的僑民,當時他在西貢,後來他回到廈門,帶了一些關於譬如說印象派的小的畫冊,油印的還是相當好的。 但是我現在不完全確定《杜象訪談錄》是不是他拿來的,有可能是通過廈門大學的一個什麼圖書館裡面找到,然後把它印個小冊子。

李雨潔: 你的筆記裡面提到, 1982年看到有關維根斯坦的書,然後1984年看到維根斯坦的傳記,那其實你是先看到維根斯坦才看到杜象?

黃永砯: 我當時沒有記錄說我什麼時候看到杜象,哪個早哪個遲,這個就很難說了。

李雨潔: 你也寫到1985年的時候《五燈會元》重新出版。但是你是具體什麼時候開始閱讀有關禪宗的東西?應該是更早吧?

黃永砯: 是差不多那時,因為在中國是這樣的,只有再版你才能夠在書店買到這個書。

李雨潔: 對,出版品在八十年代的時候是比較亂,有時候是很隨意的,沒有人知道邏輯是什麼。但是我在看各個藝術家寫的文章的時候,會覺得80年代大家談很多中國的傳統還有西方,但是很多時候可能對於所謂的中國傳統也不是那麼地了解,對於西方可能更多的是想像。我覺得好像當時的中國藝術家對於這兩者有相等的距離。你覺得是不是這樣子?

黃永砯: 是,這個話我好像也曾經說過。就是說當時其實是同時發現了—一個發現西方,一個發現傳統。

李雨潔: 有時候是藉由西方來發現自己的傳統?

黃永砯: 當然你通過西方你可以更好了解傳統,或者說從出版物來說,傳統書籍的再版,是那個時候在文革後才開始有的。當然舊版書還有,但是舊版流通性不大。因為比方說你到圖書館肯定可以找到關於禪宗,關於佛教,關於莊子或關於老子的書,肯定有,但是書店裡面不一定會有,因為書店賣的都是新出版的東西。

燒作品: 「燒作品是我提議的,但我沒有把所有的東西都拿去燒,我燒的主要是繪畫。」

李雨潔: 1986年的時候廈門達達做了一個焚燒活動,你說過是因為你們不滿意那個展覽的狀況。參加展覽的不是只有廈門達達的成員,至於這個小組的成立都還是一個問題,除了你們這群朋友之外,還有其他年輕藝術家參加。那你說過就是對於展覽狀況不滿意,具體是什麼樣的情況?

黃永砯: 其實當時展覽的題目不叫廈門達達,叫做《廈門現代藝術展》。廈門達達的提出其實是在我那個發表在中國美術報的文章裡面,文章題目是「廈門達達——一種後現代?」 是從這個開始的。我認為廈門達達這個團體的真正的組織,真正的誕生是在焚燒的時候才開始的,為什麼這麼說呢?《廈門現代藝術展》,這個從今天來說是一個非常平庸的一個展覽題目,它什麼議題也沒提出。現代藝術在當時的語境裡面,就是說跟這個社會主義現實主義有點不一樣,就是代表受西方影響的藝術,統稱為現代主義或現代藝術。參加這個展覽的人大部份都是一些美院或是師專畢業的年輕人,他們拿出來的東西很多是抽象雕塑。我當時為什麼會認為展覽不成功?包括為什麼要做這個焚燒活動——我是覺得這個展覽的傾向不夠清楚,當時也是沒有策展的,我當時屬於召集人,那有人拿了一些東西來,你不能不讓他展覽,因為沒有什麼理由,當時還沒有一個什麼策展方針,所以,好了,都放進來了,各種各樣,裡面也有一些水墨,抽象畫。展覽的時候我開始思考一個問題,就是說展覽應該要改變藝術的性質,包括問題的提法。現代藝術我認為是非常無力的一個議題,整個的傾向性是不明確的,我希望能夠找到一個非常清楚的一條生路,所以我才明確用了「廈門達達」在文章標題裡。廈門達達當時在這個展覽裡面有一些苗頭,為什麼呢?比方說當時我展覽的一些作品,比較有嘲弄性的,有一些跟歐洲達達主義有直接關係的作品。

李雨潔: 例如呢?

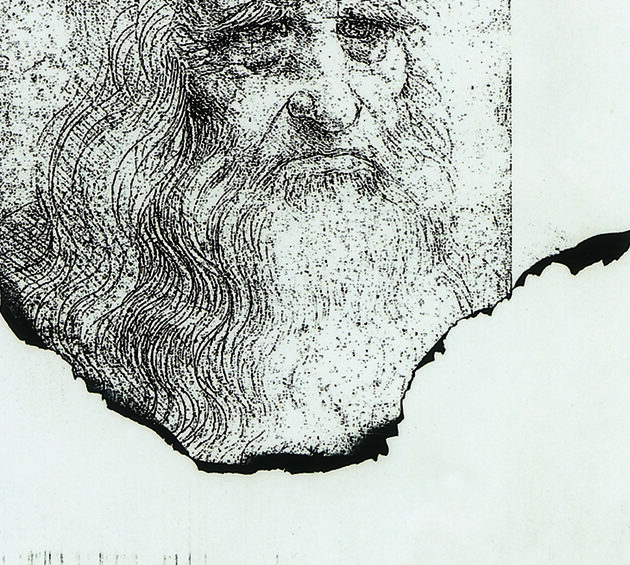

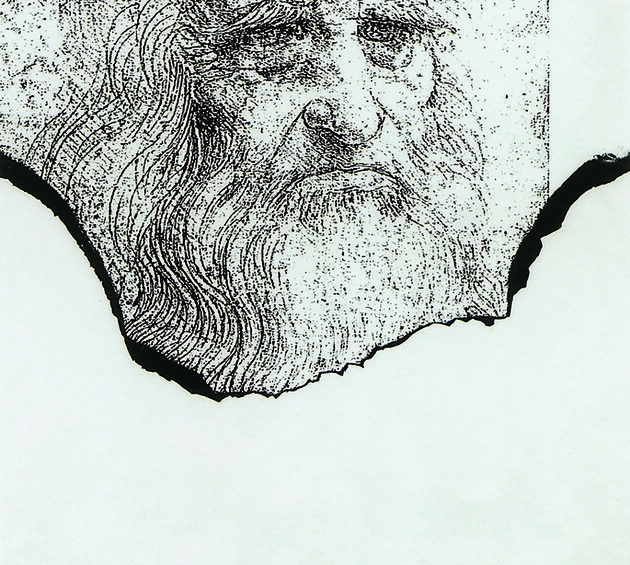

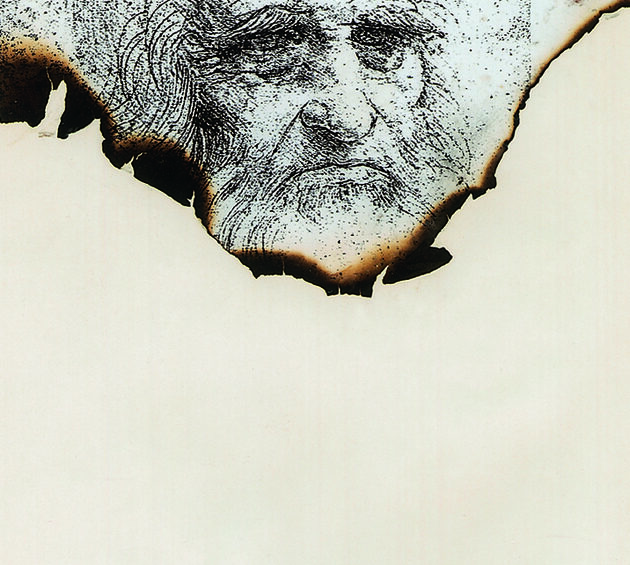

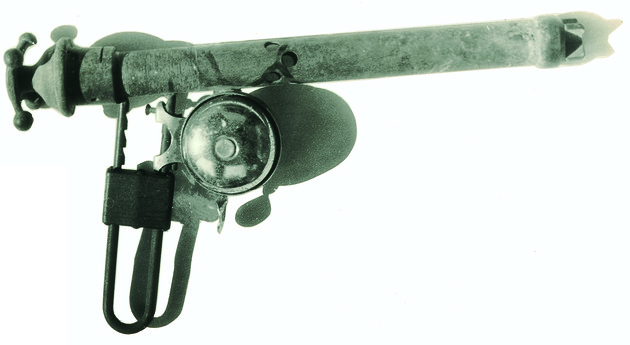

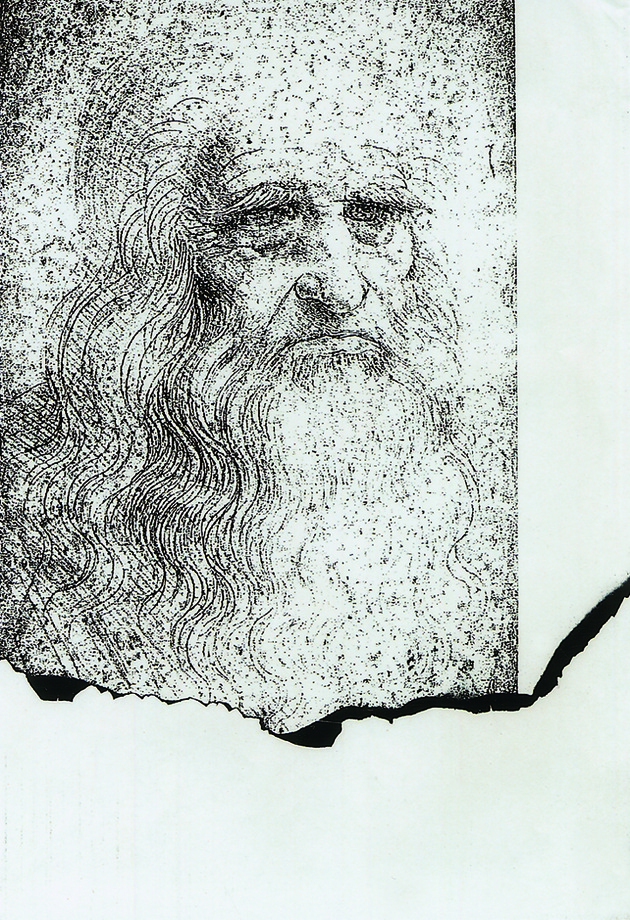

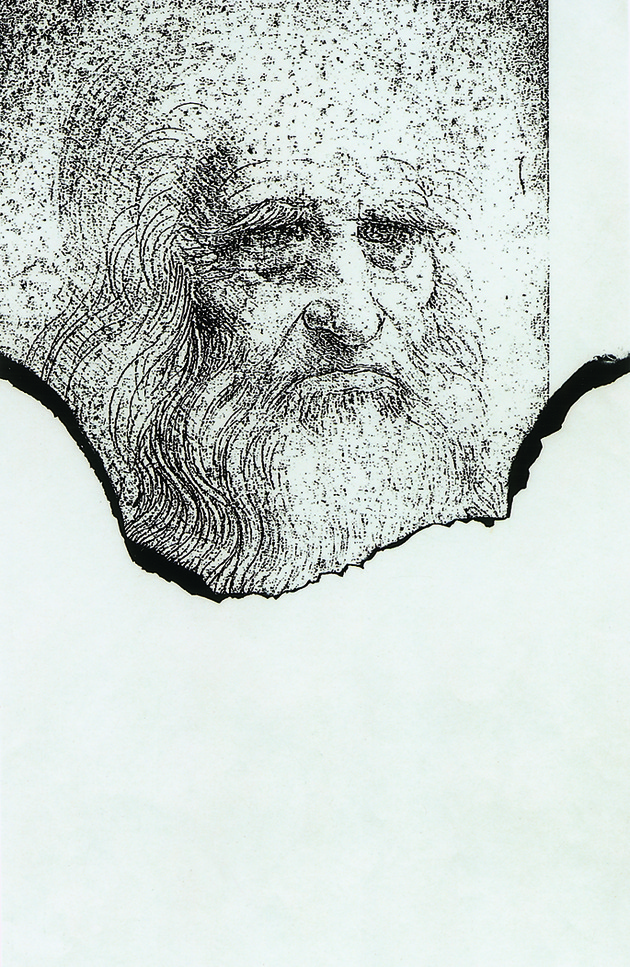

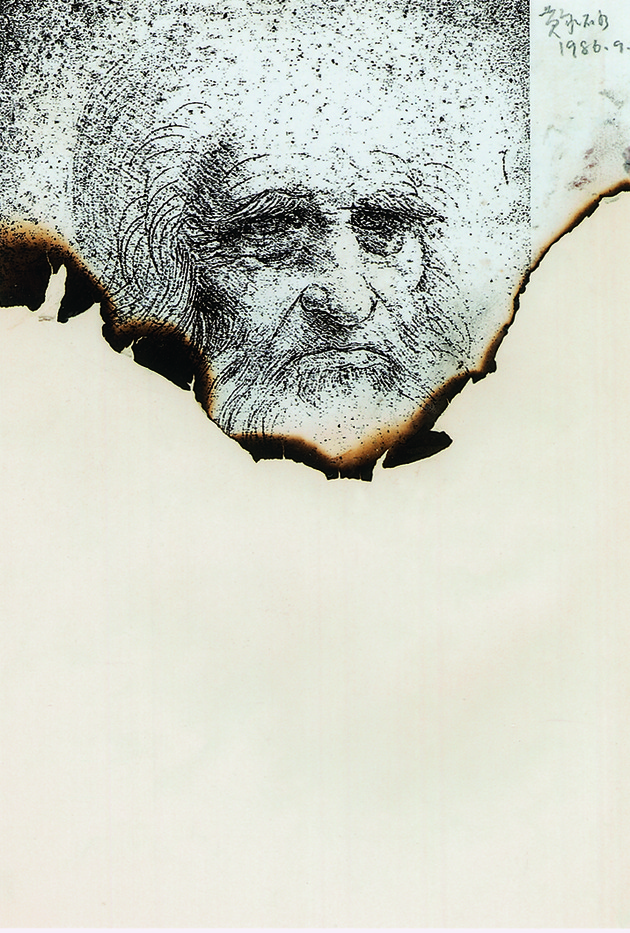

黃永砯: 譬如說達芬奇的鬍子被燃燒《鬍子最易燃》。還有比方說畢卡索的三張照片被燒了一個洞,慢慢地變灰。還有譬如說《會響的手槍》,這些就帶有一種達達式的隱喻在裡面。

李雨潔: 但是你在焚燒的時候,好像只有燒繪畫作品,對不對?

黃永砯: 對,燒作品是我提議的,但我沒有把所有的東西都拿去燒,我燒的主要是繪畫。

李雨潔: 是代表繪畫死亡了嗎?

黃永砯: 可能是。一個是畫比較大,比較起來,其他東西比方說一張照片,燒了有什麼意義呢?而且「燒」在當時的定位也很清楚,不是一個終極的手段。從當時到現在來看,「燒」只不過是一個步驟而已。因為如果終極了藝術的話,我為什麼在今天還要繼續工作呢?不是都燒完了嗎?當時也很多爭論,說「為什麼燒了以後你還要展示錄像呢?」大可告訴人家說你東西都燒了嘛,都完了嘛,那事情就做完了,可是生命還在延續阿?我還年輕啊,那接下去事情怎麼做?所以我一貫抱持這個態度,就是我們沒有一個終極的手段。我們規定藝術的一個消亡,這是我們的一個態度,一個步驟,一個方法,一個策略,絕對不是一個終極。

李雨潔: 所以你才把你要燒的作品都留了一塊下來?作為證據?

黃永砯: 不,這個是另外一件事情。我剛說我燒的都是繪畫,但是繪畫為什麼要留下一塊,它是不是個證據呢?談不上證據,後來我也很少拿出來給人家看。既然一張畫被割了一個12厘米乘12厘米以後,就看不出是一張畫了,完全失去了一個繪畫的涵義,根本只是一塊材料。當時的一些照片我沒有燒掉,還有一些複印件,那些我都留著。這個是一個一樣的道理。它太不引人注目了,它不是一個複製性的東西,所謂的複製性的東西基本上都燒了。當然《會響的手槍》沒有燒,為什麼呢, 它是被人偷走的,它很小嘛,一個釘子釘在那就掛在那裡,可能有人覺得好玩就拿走了。那其他東西,譬如說有幾張關於構想的方案稿子放在塑膠袋裡面,這種就沒拿去燒,但這後來也丟掉了。我覺得留下來的東西就更屬於一種觀念性的東西,物質性的東西都燒了。

李雨潔: 這個展覽有被審查嗎?

黃永砯: 沒有。因為什麼呢,當時確實也沒有審查,而且也沒有對外開放,反正看的人也很少。

李雨潔: 這個也是內部觀摩?

黃永砯: 也沒有寫內部觀摩,但是當時出了一份報紙[圖錄],因為當時裡面的其中的一個成員蔡立雄,他在廈門日報工作,所以他有一些門路。他在裡面就用報紙的這個紙印了一下,大概印了那麼一兩千份吧。

李雨潔: 譬如說這個《解剖油畫顏料》,是不是你做的第一個行為?

黃永砯: 你怎麼來界定行為呢,其實這個作品有點像義大利藝術家Lucio Fontana,割一條的動作,這樣一個動作顏料就顯出來了。

李雨潔: 你有意識地把解剖的照片也展出了,油畫顏料的剩餘也展出了,好像是記錄一個行為事件的感覺 。但是其實它好像在探索很基本的繪畫問題,因為顏料就是繪畫的材料,就跟你用實物來做作品相似,其實實物也是一種材料。

黃永砯: 沒錯,但是應該清楚,就是那些顏料其實已經長時間不用了,因為當時我已經有好幾年不去動這個油畫顏料了。包括我早期的一些抽象畫,都不是用油畫顏料畫的,都是用油漆,其實這個是延續那種關於噴槍的那個系統來的。還有我做過一個作品,把油畫筆燒焦,當時也可能在展覽裡面把一支油畫筆燒了展出。這些作品更多的可能是在一個潛在的說明,在演繹繪畫,把繪畫的基本的,譬如說工具,顏料,進行一種處理,讓它變得不能正常使用。

「廈門達達——一種後現代?」

李雨潔: 你寫了「廈門達達—一種後現代?」 好像重新創造中式達達的門派,有點像譬如說中國南宗北宗山水畫的歷史,是比照中國禪宗的,南北宗的這種方式來寫的,這是後人杜撰的,不是真的有這件事情。我覺得你好像有在用這個方法⋯

黃永砯: 有意在用這個方法⋯

李雨潔: 那你寫到了這些人,像比方說曼佐尼 (Piero Manzoni),克萊因 (Yves Klein)和凱基 (John Cage),還有杜象 (Marcel Duchamp),都是你比較欣賞的藝術家。但是勞申柏 (Robert Rauschenberg),因為他來了中國,你把他作為一個現成品事件寫進了你的這個文章。因為其實比較之下我覺得像曼佐尼,克萊因,凱基,都比較好地表達了「藝術品是會消逝」的這個概念。但是勞申柏用了很多現成品,他是用了很裝飾性的方式來做,所以我覺得他是跟其他人有點不同。所以你是怎麼樣把他們包括進來的?

黃永砯: 勞申柏當然我還是比較注意的,這跟他在中國展覽會有關係,但我沒去看他的展覽。但是他對他對實物的應用也屬於在我的這個範疇裡面,譬如說勞申柏他是怎麼從一個平面繪畫變成使用實物?還有實物怎麼在一個平面裡面同時共存?我有一些作品的方式跟這個有點接近,所以我還是很注意勞申柏的東西。比方說他用一張床,還有一隻雞在作品裡,是吧。但是基本上,你可以說他是裝飾的,很多作品只不過是一個立體的畫,這個是一個過渡。當時我正在從繪畫想跳出繪畫,這個過程,他正好成為一個橋樑。 所以他對我來說有一定的重要性,放在這個名單裡面。

李雨潔: 你沒有去勞申柏在北京的展覽,但是你有看到那個圖錄?

黃永砯: 圖錄好像也是之後通過什麼其他途徑看到的

李雨潔: 所以你做了這個《給勞申柏的備忘錄》,是備忘什麼呀?

黃永砯: 這個題目是不是跟勞申柏有真的關係?也可以說是完全沒有關係。因為當時我用各種各樣的題目,我當時已經開始把題目當作一種畫外的東西。就是讓意義增加的東西。為什麼要用禪宗,這是關於用一些完全不一樣的東西並置在一起,禪宗之於達達它會產生一些新的意義,已經有意識地把一個東方的東西跟一個西方的東西放在一起,一個公認的思想史的名詞跟一個藝術史的一個名詞放在一起。為什麼不把兩個藝術史的名詞放在一起?這也是拉開兩個概念的距離,創造更大的思考空間。這個其實也預設了我以後的工作方式,從這一點到那一點,從這個史到那個史,這個都是有一定的相關的。

把路上的廢棄物搬進美術館展覽

李雨潔: 後來廈門達達作的那個作品改裝,就是《發生在福建省美術展覽館裡面的事件展》,做的看起來好像很隨意,但其實是你們是執行了一個事先想好的計劃,對不對?其中你們還貼了一個文字,闡釋人必須去選擇什麼是藝術,好像很強調觀者參與,然後其中有一行字被館方審查貼掉了。

黃永砯: 這個完全是一個籌劃好的。《廈門現代藝術展》展覽以後,可以說當時中國的氣氛還是比較開放的,當時我見到了福建省的美術館他們的館長,他說他們對廈門達達很感興趣,說「你是不是可以把展覽放到這裡來啊?」我們就說好啊。但其實當時燒掉了,我也沒告訴他說我燒掉了,而且我們當時已經想要做一些新的東西,所以這是一個半騙來的一個展覽機會,就是說他們同意了我們把作品搬來,但其實沒作品。我們四個人都去了福州,看了他們的空間,然後規劃了一下。時間很短,當時給了我們大概一個星期的時間,因為這個展覽不是屬於他們正式的一個展覽,是屬於比較開放,可以容納一些實驗型性的東西。我們還特地看了周圍的一些環境,而且還對那些路上的廢棄物進行拍照,都是計劃好的,之後才回到廈門。後來我們回去佈展那天,動作很快,把該運進來的東西都運進來,都指定好了,哪些東西可以用,哪些東西不用,然後還有怎麼組織人馬來抬,東西其實很重。所以佈展是非常之快,像一個突然襲擊。為什麼呢?因為你要快,在他們還沒有做出反應的時候,你已經都弄完了。包括上面出現的一些字,還有什麼圖標啊,都是在廈門做好帶過來的,所以是一個完全有次序的。只不過是今天來看,沒有留下一個平面圖。沒有一個規劃圖,都是在腦子裡。當然有很多隨機的東西:搬進來有些東西都破掉了,有些東西是不能搬的,或者說不夠,再搬,目的就是要把空間整個填滿,就這個目的。而且要速度很快。還有邊上還貼了很多像達達的報紙,有一張紙條是說這個作品是不是藝術品是完全根據觀眾來評價的,所以館方把這個給貼掉了。因為他們美術館會要承擔一些責任,就把它貼掉了。

李雨潔: 所以一開始只是有人把一行字貼掉,然後一個小時半以後,另外一個人說不行,要叫停?

黃永砯: 對,他是館長,他說要關展覽,這個展覽就很快撤了。

李雨潔: 其實之前在群眾美術館,你們焚燒作品沒有被審查?後來在福州的這個事情被審查,好像有點隨機?完全根據當地的長官決定,是很亂的一種狀況。

黃永砯: 就是啊!在中國當然是這樣。而且在焚燒的時候因為是在星期天中午,其實很少觀眾。邊上就有一些人在打球什麼的,我們也沒有通知任何人,只是一些學生過來看,有的是當時是過來幫忙的。所以觀眾是很少的。而且燒的時間也很快,大概就持續半個小時或是四十分鐘就完了。所以燒是沒有引起抗議。本來燒是很容易引起干預的,就像你今天隨便在一個廣場上燒東西,消防隊都可以看到很多的煙,他們就過來關心,因為是在公共場合。那美術館還是不一樣,美術館是他們自己害怕出事,如果他們不害怕,其實有人來看,看不懂也就算了,要等到政府有反應了,也要等好幾天。所有的審查都是自我審查,就美術館的人他們覺得他們承擔不了責任。

占卜

李雨潔: 1983年的時候你寫的一篇文章,「現代繪畫在中國命運之占卜」,好像是你第一次提到占卜這個詞。你對占卜的興趣是從什麼時候開始的?你對占卜的理解是完全從易經來的嗎?

黃永砯: 這個可能真的是第一次使用占卜這個詞。但是很多事情是這樣子,當你第一次使用的時候,可能都是比較無意識的,或者說你並不知道使用這個詞的真正的意義在哪裡,那占卜這個詞到後來才變為重要。我有一個1992年的作品叫做「占卜者之屋」,後來在2005年,有一個個展就是用「占卜者之屋」這個作品題目變為展覽題目,其實這個只是說明我某種活動的一個名詞。占卜後來就變成非常地重要,一個來說就是說所謂的占卜就是超出自己的一個能力,借助於另外一個東西,可以來超越自己。而且占卜幾千年前就有了,這裡有一整套非常複雜的系統與傳統,占卜主要是警告你,或者說提出警戒,「你不要做什麼」,但他從來不會給你說「你應該做什麼」。當時我是處在一個我需要有人給我提示「我應該要做什麼」和我「不應該做什麼」。而且占卜有一個很重要的就是他不能所謂的「不二問」, 就是說你不能重複地問。重複問就不靈了,工具就不聽使喚了。就是說,讓你保持跟工具的一個距離。

李雨潔: 你真的學過占卜嗎?

黃永砯: 我沒有啊。我只不過是通過自己看一些書,自己了解一些方法。但這個方法是不是真正的方法?這個我很難說。但是我總是能夠找到一些方法。

李雨潔: 你在寫「現代繪畫在中國命運之占卜」(1983) 的時候,好像做了很多實物的實驗,並且在這個文章裡面,你提到很多門派,像超現實主義,達達主義,野獸派,包浩斯這些。有趣的是這種分門派的方式好像是美國對於歐洲現代主義的角度。這些知識,這些有關藝術史的知識,你是從哪些書裡面得來的?

黃永砯: 這個書肯定不是當時美院教的,關於藝術史,特別是現代的藝術史。但是可以說因為所有的這些信息都是從零零星星的,譬如說當時的各種翻譯,摘譯裡面得來的,所以這個知識都是零散的。

李雨潔: Herbert Read大家都讀得很多,還有Edward Lucie-Smith,你在自己的作品裡引用了這兩個人的書,是不是他們對你有特別的意義?

黃永砯: 沒有。所謂的特別的意義就是說我能得到我就有意義,因為我當時能得到的東西是有限的,所以只能在有限的字眼裡面把它變為有意義。如果當時有更多選擇,我可能會選擇其他東西。但是我覺得這兩本書已經基本上概括了某些重要的知識,是不是?

李雨潔: 後來你到法國才第一次看到杜象的作品,對不對?

黃永砯: 對。我在其他的文章裡面曾經有說過我的想法。我說,原作對我來說並不是特別的重要。所以我到法國以後看到杜象的東西,不會顛覆我對杜象的一個整體的看法。不會說我看了以後我覺得「欸,我以前看到的杜象的東西不是這個樣子的」,「我發現以前錯了」。因為我不是依據眼睛真正看到的東西或是一個真正的實物來形成一個概念,形成一個想像。特別是杜象的東西, 完全是可以通過一些語詞,他的說話,還有一些非常不清楚的模糊的印刷品,你就可以領會他的本質跟精神所在,這個點就是說,他可以游離一種所謂「原作」。當然可能從法國人的角度來看,不太同意這個,因為他們非常注重這個原作的東西跟印刷品跟特別是複製品,可能印刷的很差的,完全不一樣, 但我不看重這些微妙的感受。

轉盤系列

李雨潔: 這邊有一張照片,是1987年在你的工作室的照片,我覺得特別有意思,因為裡面有轉盤,還有一些抽象繪畫,實物。

黃永砯: 這張照片其實還有一個拍攝的人,他坐在這個裡面,當時他是用慢鏡頭拍的,他變成一個模糊的黑影,辯認不出來。這個工作室當時堆放了很多東西,譬如這一個轉盤,還有很多作品已經毀掉了,比方說這是幾個酒瓶及一個塑料管在一個石膏上,後邊是一張畫。這是自己躺在那邊印出來的一個石膏吧。然後這個腳是自己的腳翻模的。

李雨潔: 你那個時候的作品都有很具象的名字。

黃永砯: 是。但很多東西都沒有留下來。

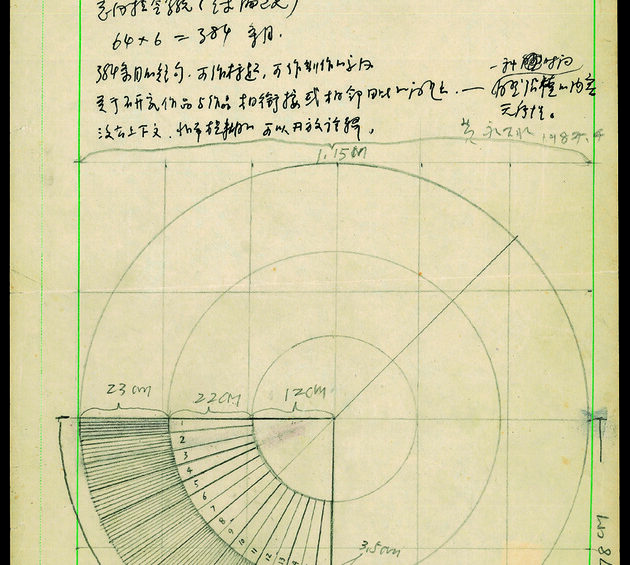

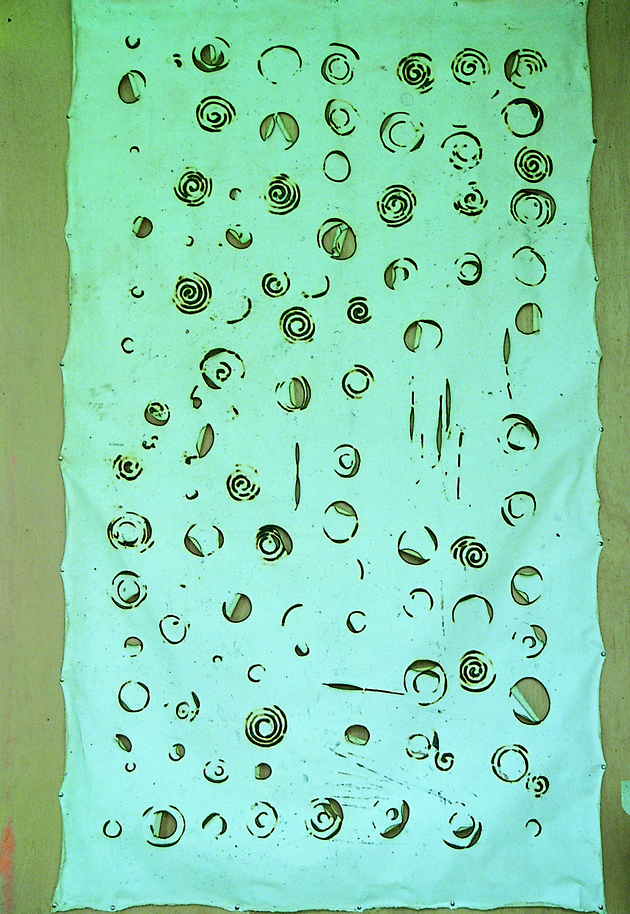

李雨潔: 你八十年代有三個重要的轉盤,第一個是1985年做的,就是做非表達繪畫的那個轉盤。你是先把畫布分成八等分,然後用也劃分成八等分的轉盤來決定現在要在畫布上哪個等分上畫一筆,這畫一筆的顏料是由骰子去選擇25種顏料中的一種,這25種顏料是你選的,然後把它們編碼?那把畫面分成八等分也是你先規定了一個構圖?

黃永砯: 對,這些都是我事先要有一定的規定性。比方說為什麼要找25種顏料呢,這25種顏料到底是有什麼普遍性或者特殊性?其實25種顏料也是我當時容易找到的。首先這裡面沒有常規的顏料,比方說他沒有油畫,他沒有水粉,大部份是一些油漆,洗筆油,還有一些看上去有點像顏色的東西,其實根本不屬於正規的顏料。

李雨潔: 這個轉盤讓我想到杜象的那個腳踏車輪,放在一個凳子上可以轉。那個原作從來沒有在美術館展過,毀掉之後他的複製品才展過。他在工作室裡面的時候常常轉著這個東西玩,然後欣賞它,所以那個東西有一個功能就是好玩。你的這個轉盤的功能就是幫助你畫畫,但是只有你用過,你沒有想說要完全地去掉你自己主觀的判斷力,讓第二個人去用這個轉盤嗎?

黃永砯: 我覺得也不太現實,為什麼呢?首先,如果有人要去做這個事情,他首先要知道這個程序,或者是說他要再造這個程序,不然他不知道要怎麼用。因為這跟自行車輪的轉動不一樣,你要知道,自行車輪的轉動你只要撥一下他就會一直轉,轉到他停下來,所以這個動作是比較容易的。但是你這個轉盤,你可以轉,他會停下來,那他停下來是說些什麼東西呢?他告訴你什麼東西呢?他幫你什麼事情呢?這個都完全是一灘糊塗的東西。所以說,首先我必須意識到說我要有一個程序,比方說我們用骰子,比方說我們要選25種顏料,這些都是我規定的,我不能否認,但是我為什麼要選25號而不選23號?這個就不是由我來決定,這就是靠我用的這個骰子。骰子他告訴我是7,我就用7明白吧?我用這個轉,這個轉盤上面有一個標誌,就是說指他停下來了,然後停下來,停在哪一個上,有一定的規定。是這個意義上。

李雨潔: 所以這個意義上就造成一種你規定的但是又與你無關的一種結果?

黃永砯:沒錯。

李雨潔: 你只有用這個轉盤做過一個作品?

黃永砯: 用這個轉盤其實是做過五張畫。但是展出過的是四張畫,還有一張是沒有完成的,後來就停下來,就不做了。

李雨潔: 為什麼沒有完成呢?

黃永砯: 不知道!當時就這樣停下來了。就四張,然後就完了,後來這個轉盤也就不再使用了。後來是展覽這四張畫的時候,同時把這個轉盤也展出。

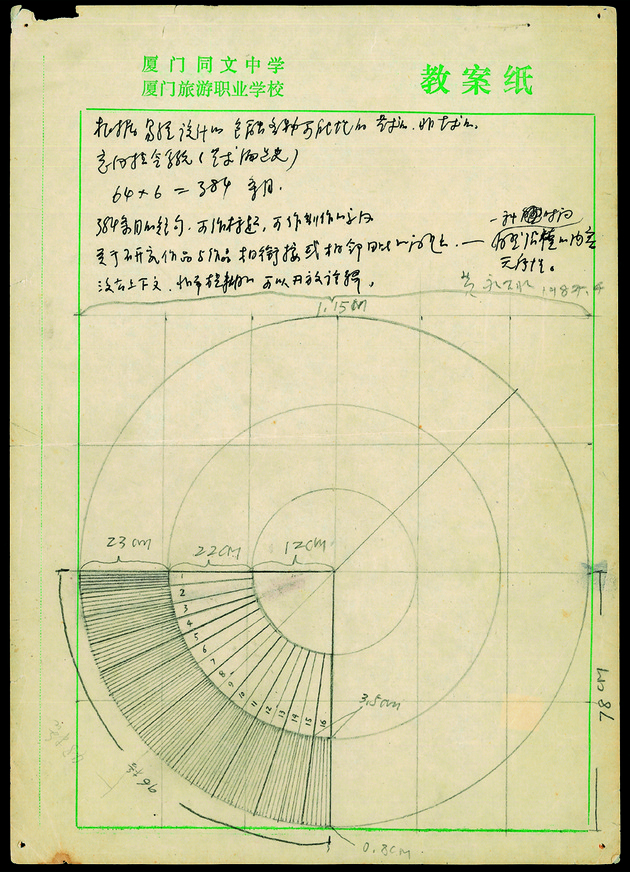

李雨潔: 但是從1985年的第一個《非表達繪畫》的轉盤,然後1987年的時候有帶四個輪子的《大轉盤》,《跟六走向小轉盤》。 大轉盤就比較複雜了,他有內圈跟外圈,譬如說內圈有64個條目,外圈有384個條目,內圈條目和外圈條目規定了作品的做法,他們要互相配合的。

黃永砯: 對。

李雨潔: 你大轉盤做出來的作品,標題通常都是該條目,可是你好像通常只有給一個條目?譬如說「潮濕的手段」。從「潮溼的手段」這個條目衍伸出很多個作品,但是潮溼的手段是外圈的條目?

黃永砯: 對。

李雨潔: 那的內圈條目不見了?

黃永砯: 內圈條目一般不出現在我作品的題目裡面。 當時其實是這樣子的,內圈條目是作為一個作品的創作背景條件,它是比較潛在的。那外圈是直接拿來做標題。

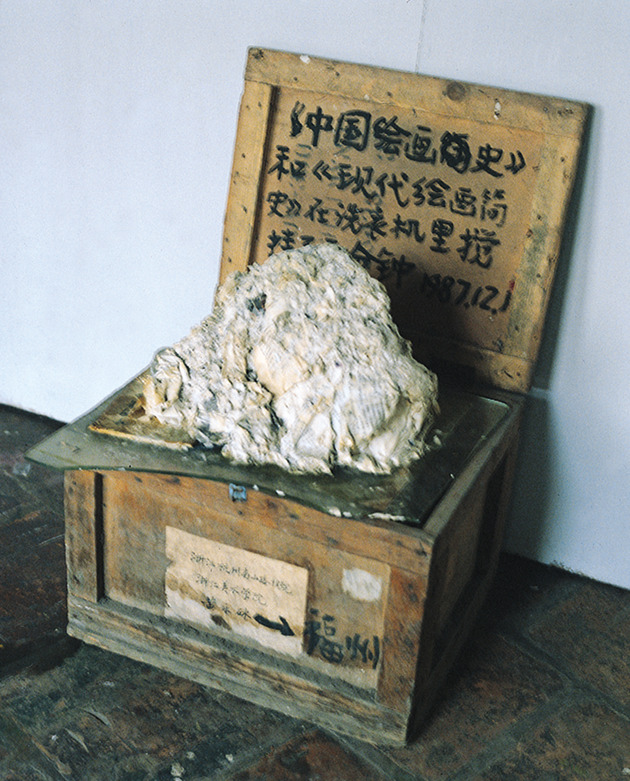

《西方繪畫簡史》 和《中國繪畫史》在洗衣機中洗了兩分鐘

李雨潔:你在1987年12月1號同時作了幾件作品,都叫做「潮溼的手段」因為你把赫伯特·里德 (Herbert Read)的《西方繪畫簡史》跟王伯敏《中國繪畫史》這兩本書在洗衣機中一起洗了兩分鐘,但是其實這個兩分鐘是轉盤上的條目沒有規定的。那你又用洗衣機洗了一張自己的油畫洗了五分鐘。還有一個是把沙包捆綁起來?所以你那天剛好轉到了潮溼的手段,然後就做了很多個作品?

黃永砯: 又轉到第二次。

李雨潔: 你在做大轉盤作品的時候也需要很多主觀的判斷才能完成?

黃永砯: 對,我覺得大轉盤沒有像非表達繪畫這個轉盤的規定那麼死:一個是限制沒有那麼嚴格,還有一個他範圍要寬。其實他的目的不在限制,這個大轉盤的目的在擴張各種各樣的想法,這些想法之間有沒有條理,這個是不在我關心的範圍。它不只制訂一個系統,是想要超越一些系統,應該這樣來理解。

李雨潔: 但是有沒有有些時候你轉到某一個條目,發現你今天沒靈感做不出來,你就放棄了?

黃永砯: 嗯,會有的。從一些可以找到的我的筆記裡面,關於轉盤的作品,其實不止我們看到那些,有一些是沒做的但是我有記錄。將來可能有機會的話,可能會把這些東西整理整理,跟這個轉盤一起展出,我覺得這樣可能會更有意義,但是這需要一些時間。

李雨潔: 《六走向小轉盤》有沒有做出相關的作品。

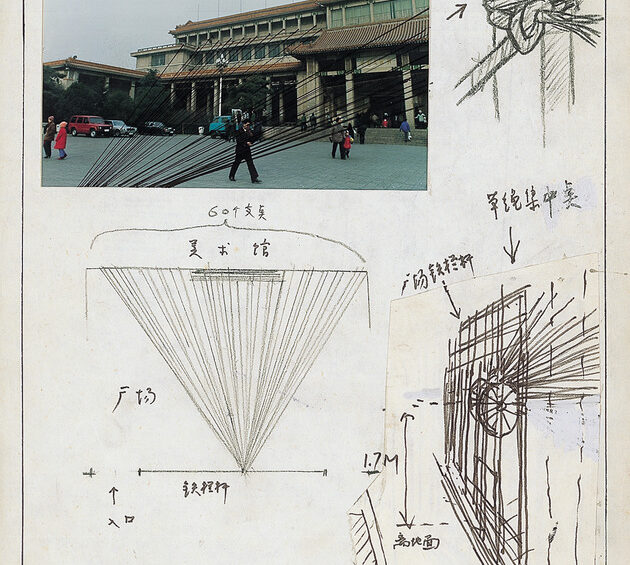

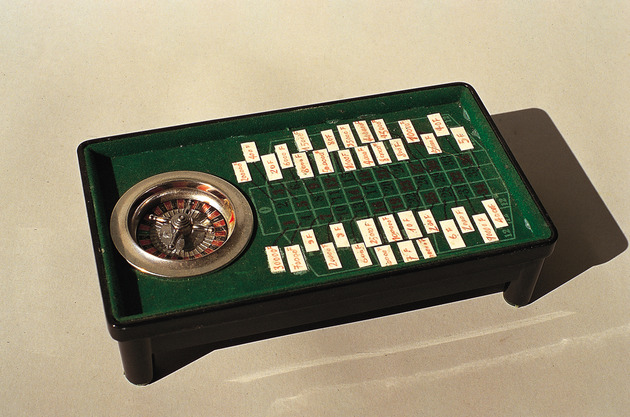

黃永砯: 《六走向小轉盤》是沒有的,這個是88年做的作品,為了大地魔術師(Margiciens de la terre)這個展覽。我當時已經被邀請,我正在考慮這個展覽的方案,所以它其實是為這個展覽作的,但是我從來沒有使用它來做作品過。而且放在一個旅行箱裡面,後來就拿去參加了一個1989年2月份在中國美術館的一個展覽。

李雨潔: 什麼時候開始停止用轉盤做作品?

黃永砯: 其實到了法國以後,92年《占卜者之屋》作品裡面還有一個大的轉盤。是一個像年曆一樣的東西,這個功能也是轉盤。樹了這個年柱,還有下面的幾個盤,譬如說夜,日,還有時間,它是屬於占卜的轉盤,可以使用八字生辰來占卜。這個作品後來發展到一個轉盤車,轉盤車另外有一個題目叫做《六十甲子車》。

李雨潔: 但是這兩樣東西的目的不是占卜藝術,而是占卜生活,是不是?

黃永砯: 基本上還是跟藝術有關係。當然還有一些更小的一些轉盤是一個1991年的《小賭盤》,用來談作品的價格。

李雨潔: 這個占卜價格的轉盤有真的使用過嗎?

黃永砯: 沒有使用過,沒有人會跟我玩這個遊戲,我覺得這個不成問題。這個轉盤是不是可以玩,我覺得問題不大。我這個作品只不過是提了一個問題,就是關於作品的價格怎麼樣才是合適的?

洗書

李雨潔: 你後來做了很多有關洗書的系列。藏書計劃裡面有些書對你來講應該是有特殊意義的,譬如說《純粹理性批判》,還有你當時在看的一些有關美學的書。你洗了很多書,那你洗書的選擇都是什麼?

黃永砯: 其實《藏書計劃》有一張照片是地上一攤書,那就是我書架上的書。我當時買了很多書,美學的書倒是沒拿去洗,美學的書很多我是用膠水黏起來的,雖然我買了很多美學的書,後來我基本上拒絕去看這些書。這些書是不是全部看完以後才被黏起來的?我不是很確定,但是有一些確實看過。一般來說,沒有用的東西洗了就沒有意義。特別是一些比較小件的,譬如說康德《純粹理性批判》,這些都是有象徵意義的,不是隨便洗的。當然後來有很多書就是作為作品的材料, 譬如說我後來也有用報紙洗,那需要很多的量,那是另外一件事情。

李雨潔: 到法國做的那個大地魔術師的作品,為什麼改洗報紙?

黃永砯: 這個道理是非常簡單的。因為它已經轉變為一種材料, 而且這個作品需要一個大量的好幾噸的紙,不是幾本書所能夠解決的問題。

李雨潔: 你好像是選擇了法國共產主義的報紙?

黃永砯: 也有一些解放報,當時沒有完全指定是專門的一家報紙,我沒有這樣指定,我是泛指當時的媒體文化。

李雨潔: 所以到這時候報紙已經變成一種雕塑的材料?

黃永砯: 裝置的材料。可這個其實已經預告了後來工作的一個方式,所有的東西都是通過草圖先探討,最後變為一個實體作品。

躲避美術館

李雨潔: 你在出國之前參加的《中國現代藝術展》,它原本是要在1987年實現的,叫做《各地青年藝術家學術交流展》。原本那個時候你們工作的程序是怎麼樣呢?你們是被組織者邀請,還是是徴件?

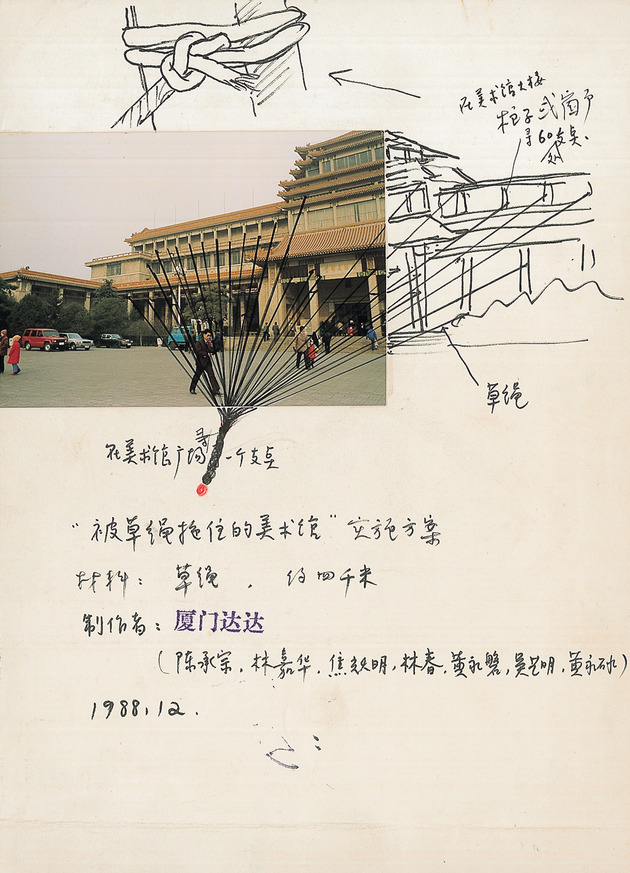

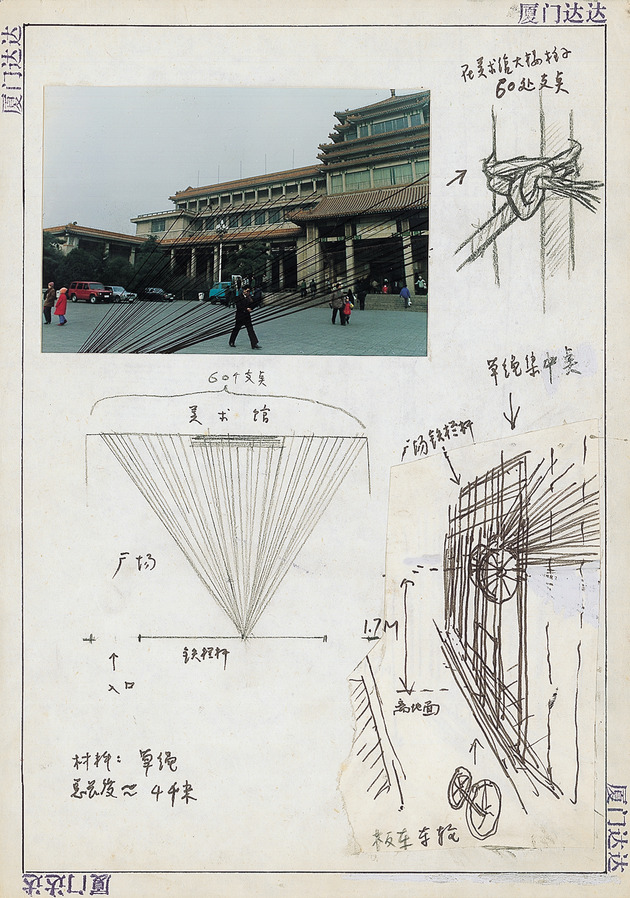

黃永砯: 《中國現代藝術展》 一開始沒有一個組織, 都是一些自發的,各個地方的活動。有一些人是搞理論的,他們有報紙還有雜誌。一開始他們在珠海搞了一個所謂幻燈展,後來搞了一個黃山會議,黃山會議是什麼呢?就是他們給各地藝術家,寫些信說你們能不能來參加,帶一些幻燈片來,在會場放一放。然後在這個黃山會議上,其實已經在討論說要組織一個全國性的展覽。但是這個展覽到底是怎麼做呢?這都在爭論,當然也不存在什麼徴件,因為這些人與大家都很熟,譬如說高名潞,栗憲庭,費大為,我都見過,他們都是屬於策展的小組成員,很長一段時間我們都通信。然後他們沒有規定藝術家要展什麼東西,我們廈門達達有提一些方案,但有一些方案是做不了的。他們也沒有經費,所以也不可能把作品從廈門運到北京,我們基本上捲了一些照片帶去,我把六走向小轉盤放在一個箱子裡面,這箱子原本的作用也是讓我坐火車的時候可以帶,這些東西都是輕便的。有一些計劃,譬如說在那邊要拖美術館,要撒什麼大米,都不能做的。最後能做的就是貼些照片,還有展出一些輕便的東西。

李雨潔: 你是不是有一個方案要油印空白紙,然後在廁所裡面展覽?有一個提到說要殺豬?

黃永砯: 當時是所謂的「廈門達達」小組一起討論出來的方案,但這個最後的文稿是我組織的。當時的會談的記錄也沒有,只不過是大家坐在那邊聊天,我也很難記住這個殺豬到底是什麼人提的,是誰提出這個那麼壞的主意?我覺得這些可能性都是有意義的,是不是要實施?這是另外一件事情。我覺得那個展覽所有的東西都在挑釁,是吧?但是當時的展覽,廈門達達挑釁是最少的。其實從動作上,它是最少的,倒是別人真的是挑釁的,廈門達達只是把這些有挑釁的想法放在一個文本裡面。

李雨潔: 你在一篇筆記裡面好像也有提到這種擔憂,你們為了解除展覽作為權勢之爭的遊戲,想了一些激烈的方案,但是這樣反而進入另外一種權勢之爭。

黃永砯: 所以我們的一個計劃叫做「躲避」,其實這是一個矛盾的詞,因為你受邀請參加這個美術館,卻是要躲避這個美術館,這是一個悖論。你怎麼能夠既參加又躲避?又進去,又逃出?就在談這個觀念。我覺得這個觀念在當時還是第一次有人這麼提。因為所有人都是說要挑釁,而且這個氣氛就是挑釁,所以後來才出現開槍。這個關於權勢的文章是展覽之後我寫的,另外一篇文章,有關躲避美術館,這個計劃是早一點的時候,1988年寫的。

李雨潔: 具體要怎麼躲避呢?

黃永砯: 提出了一些方案,例如在不是展覽的空間展覽,這就是一個躲避的方式。譬如說在廁所,在過道,在樓梯,不是在正廳,不是在一個引人注目的空間,譬如說你為什麼要撒米,這米是不容易被注意的,因為所有人注意的都是引人注目的東西。但是這些更多的是當時我個人當時的一些想法。

李雨潔: 後來選擇的是《拖美術館》的計劃?

黃永砯: 《拖美術館》計劃也沒有實現,這個拖美術館是單獨寄給展覽組織者,單獨寄給他們說需要這些材料,大概要有幾個柱子,需要什麼東西,要有一個描述,。但是這個沒有下文,也沒實現。

李雨潔: 你對肖魯開槍有什麼看法。

黃永砯: 槍響的時後我不在場,這個槍響之前已經有很多的混亂,我當時我對於在北京這個展覽,該做什麼事情我很清楚,我已經準備躲避了,遠離這個圈子。在黃山會議我已經知道這個圈子是權力慾,大家都來爭名利,有點像農民起義,爭奪座位。開槍是最極端的了,然而藝術家在關於藝術這個行當裡面,特別是這個先鋒藝術,前衛藝術,這些極端應該怎麼來界定?我覺得關於藝術的思考其實是關於更多的人的思考,關於你要做什麼,你該做什麼,你作為一個藝術家,你要達到什麼東西? 當時我也知道我很快就要去法國,我當然不至於做極端的實情,讓自己在那個時候被抓起來,但我也不知道去法國會怎麼樣,我也可能馬上就回來廈門。但是當時特別是廈門達達這些極端的行為做完以後,我已經開始思考一些極端之後的工作,關於極端化以後的出路 。《中國現代藝術展》開槍之前,譬如說有藝術家在洗腳,在孵蛋,撒什麼避孕套,已經是烏烟瘴氣了。這個中國的前衛藝術已經進入到一種主要是以騷亂為主,但是騷亂,我已經說了,達達主義一開始的目標就是要引起混亂,這方面的工作廈門達達已經做過了,我已經不要再進行新的騷亂了,我應該考慮新的工作。 藝術除了這個之外,還有沒有其他的可能性?這個已經是我在重新思考的。

李雨潔: 你是1989年四月的時候去巴黎參加《大地魔術師》嗎?在那邊待到六月初的時候發生了天安門事件?那沈遠老師呢?

黃永砯: 她是遲了一點,90年來。當時也是我們通過一些《大地魔術師》展覽裡面認識的朋友,還有當時我在Provence美院的一些關係,朋友都幫忙寫邀請信什麼的,需要很多條件,相當困難。以我個人的生活準則來說,我就是隨遇而安,因為我是個被動性的人,這可能跟我以前所謂的一些藝術上的一些想法有關係。 譬如說90年代歐洲有很多的展覽邀請我,然後我就留下來,沒有考慮太多。當我還沒有明白怎麼回事的時候,已經過去了二十幾年,事情就是這樣,是不是?譬如說到法國,也不是我的一個選擇,不是說我已經設計好了我要移民這裡,或者說是換一個社會生活,這些都是機會,只不過我順從各種各樣的機會。

黃禍:住在中國與法國的藝術家

李雨潔: 搬到法國之後,1993年你開始做有關動物的作品,例如「橋」還有「世界劇場」, 你好像一直對爬蟲,蛇還有蟲很有興趣?這種興趣是來自於這些動物象徵的涵義?

黃永砯: 從今天的角度來說,其實我用了一個最大範圍的,不同種類的動物來作作品。最早的使用活的動物是1993年在牛津《黃禍》那個作品,後來就緊接著1994年在舊金山又用了活的烏龜。 在牛津的那個《黃禍》大概用了一千隻蝗蟲,放在美術館的入口的地方。但是這個展覽沒有因為動物保護的問題而關掉,是有問題,但是這裡的動物不構成一個真正的問題,為什麼呢,蝗蟲都是爬在牆上面,只不過幾隻掉下來,地上的蠍子可以抓到來吃,他們彼此很少能夠接觸。而且我想展覽沒有很長吧,大概是一個多月。

李雨潔: 但是它沒有完全審查?就是沒有說你不能用蟲?

黃永砯: 沒有。

李雨潔: 《世界劇場》的狀況就很不同。你在一個烏龜形狀的箱子裡面關了蠍子,還有各種蟲,有蠍子,蜘蛛,蟋蟀等等,讓他們自相殘殺,引起很多爭議。

黃永砯: 第一次展《世界劇場》在斯圖加特(Stuttgartt),沒有審查,因為是在德國的斯圖加特的孤獨城堡 Schloss Solitude, 那個地方供藝術家駐村幾個月,有一個過道,藝術家有一點點小空間做一點展覽。所以是給少數人看的,不引起爭論 。 後來實現的一次在巴黎,一次在阿姆斯特丹,還有在Walker Art Center,一次在北京。有幾次叫停,出問題的其中一次在溫哥華,一次在巴黎龐畢度中心 。龐畢度那個是一個很大的集體展覽,當時龐畢度的工作人員已經知道有這麼一個計劃,他們寫了很多抗議書給龐畢度的館長,後來引起了法國的動物保護協會的反對,他們的主席是一個以前很有名的一個演員,他也寫了一封很正式的信給龐畢度中心抗議這件事情。後來巴黎市的警察局出面了,其中動物保護協會提出訴訟。這些我是不在場的,是他們的律師去弄的。關於這個事件,有一個法國的社會學家曾經寫過一本書,書裡面有一篇文章談論到這個作品,談關於藝術作品被審查的問題,很多這些也是我事後才知道。

李雨潔: 很多人說有些作品在中國可以做,在其他地方不能做。你可不可以比較一下這些審查制度跟當地的現當代藝術的接受度的關係?

黃永砯: 這個審查制度,分開來說,一個是屬於關於民主社會的,還有一個關於非民主社會的。譬如說以前八十年代我在中國的時候有一些審查,這些審查呢,當然有一些是涉及到關於觀念上的東西,還有譬如說意識形態上面的東西。因為意識形態規定什麼東西是可以表現的, 什麼是不能表現的。但我們今天,譬如說在民主社會,當然在意識形態上已經不存在這個東西,有另外一些安全的限制,比方說我碰到的動物的問題,他們對動物保護的看法有這麼一些界線是不能觸犯的。比方說展覽單位他們就非常小心,他們不希望觸犯這個東西。所以各種審查從總體上說對我的作品,我覺得是積極的。我們換個說法,我們必須要感激敵對者,我們經常會為了工作需要,需要製造一個對立面,這些東西都是正面的,我們不能把審查當做一個完全是負面的東西。因為就我個人的經歷,有一些審查使我產生了一些新的東西。但是我覺得應該劃分清楚,不是為了觸犯而觸犯,這個是又回到一開始我就說到關於80年代末期中國的當代藝術的一些關於要肆意挑起一些挑釁。比方說我在作品中用蟲,我並沒有想到說這個蟲真的會引起紛爭,那麼小的東西,而且也是正常途徑買來的,商店他們都在賣,只不過是方式不一樣。譬如說他們賣的是一個盒子一個盒子的,那也有人買去養啊,那我只不過把盒子變成了一個大盒子,是吧?蟲沒有跑出來, 我也沒有覺得這個蟲影響到別人的安全,也沒有說要特地造成他們的殘酷。因為在我看來,蝗蟲在商店裡面是養的,是為了給蠍子吃的,所有的小蟲是為了讓大蟲能夠活才專門在那邊賣的,只不過是讓他們吃的時候不是在公眾,不在展覽,而是在私下的方式。當時做這個作品的時候,我的用意完全不在於他們的殘酷性,而是用動物的世界來作一個比喻,他們代表很多不同種類的人,他們是不可以共同生活的,那他們共同生活情況怎麼樣? 所以叫世界劇場,這也是一個社會的隱喻。我覺得作品的意義在提出一些問題,而不是在提出向他們說的這個什麼殘酷不殘酷。譬如說龐畢度那件作品,為什麼會比展出更多的關注,因為邊上還有很多他們展出的文件。譬如說抗議書,這些抗議書,還有當時的政府的文件, 還有他們龐畢度主席跟策展人對這些的回應,他們的態度給了作品新的視野,擴大了作品 。這不是不是藝術家刻意的,而是一些意外的東西。

李雨潔: 你對你今天作為一個生活在中國還有法國的藝術家定位是什麼

黃永砯: 我的工作經常被比較的有兩個方面,一個是在中國,一個是在國外。而且經常會被這麼認為: 我在中國國內好像有很多東西可做,比方說今天的這個訪談,可能有大部分是很具體談到我中國的工作,是吧?但我在西方已經進行了25年的工作了,在廈門,你說作品從1984年開始吧,到1989年,才6年。我覺得前段部分對我來說,只不過是一個學習的過程,我們說得簡單一點,可能人家會認為是個模仿的過程。當然我的疑問在這裡,為什麼我在法國25年做的事情比較少人關心? 凡是在一個所謂的不開放的一個地方,它的意義完全是在它的背景的封閉性,才引起一個注目。是這樣嗎?還要回到我剛才說的,如果我沒有後來的工作,我難道在中國六年的東西就能夠存在嗎? 比方說廈門達達不是只有我一個人在做啊,也有五六個人在做,後來我走了以後他們也停下來了,他們沒有再繼續。為什麼他們的工作就被認為沒有意義呢? 我覺得我出國前的東西跟出國後的東西, 不能完全割離開來,有很多東西是建立在之前的工作基礎上。我為什麼今天仍然在工作呢?因為工作就是生命之所在,是生活之所在,意義之所在,因為活著,工作。