“A Conversation with Yang Jiechang” is available in Chinese and English. Yang talks about his “art education” during the Cultural Revolution, when he served as a Red Guard in a small village, and describes how the study of calligraphy extinguished his enthusiasm for revolution and political propaganda.

Read the English translation here.

巴黎楊詰蒼工作室 24 June 2014

第一部分: 一個藝術家的遺囑

李雨潔: 我們剛才在聊你的《遺囑》(1991),你身後的那件作品,你要不要談一談,你為什麼做這個《遺囑》。

楊詰蒼: 我八八年十二月離開中國,先到了海德堡,八九年四月來到巴黎,參加龐畢度藝術中心《大地魔術師》的現場創作,到了六月三日北京長安街開槍,我作為大學老師、知識份子不敢相信這是真的。你們年輕人知道我說的天安門這件事情嗎?當時非常絕望啊。我們從八十年代過來,認可人文熱情、知識救國、解放思想的教書人,眼睜睜地看着這種災難性的結果,就不知道自己是人是鬼了……有一段時期都很無望。

我88年12月9日來到德國海德堡,是Martina (Köppel-Yang 楊天娜) 請我出來,主要原因還是為了《大地魔術師》這個展覽,當時以個人名義申請簽證出國參加文化活動政府不批的。要做展覽屬於文化交流性質,在1988年,文化國際交流還必須要公派,公派的話不會是我,辦個護照還要個人申請,學院批准,上報省高教廳後還要中國文化部批准,哪輪上我。

《遺囑》是1991年的時候為日本福岡「城市博物館計劃」裡的《非常口》展覽所創作,策展人是費大為 。當時的困惑也就是天安門那件事,就是怎麼樣也解脫不了,精神一直被綁住打不開,是教書人一夜成了流浪漢的那種失魂落魄。在日本想起一件日本國寶《玉蟲櫥子》(Tamamushi Shrine) ,櫥子表面描畫著佛本生《薩埵太子捨身餵虎 》的故事,是日本家喻戶曉的,我想,那就利用日本人家喻戶曉的這件事來進入日本吧!我用的二件形式也是日本人拿手戲,一是禪宗知識,二是陶藝技術。我是隨手撿了個已燒過的陶罐子在上面再加了一筆白釉再燒的。這只是存放一坨老虎大便的陶罐,不漏屎就行了。 當你把這個居高臨下的所謂文化人的態度一下放到你只是這坨老虎拉的屎,你整個人就腦門開竅!從這個作品開始我重新定位,重新做人,所以我以後就把政治看的很低級, 我覺得自然自在更有意思, 藝術有意思,藝術經常救我命。

這個作品展出的時候背後牆上有幾行字:「有日我非自然死去,把我拿給老虎吃掉,保留老虎此次排泄物。楊詰蒼。」禪是當下、是行動、是生命,禪宗是宗教。

第二部分: 行動繪畫及繪畫中的行動

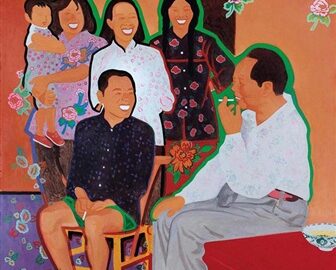

李雨潔: 剛剛天娜帶我們去看了你的美院畢業創作,《殺人》跟《放火》[1982]。非常表現主義。

楊詰蒼: 很直接。

李雨潔: 能不能講一下你那時候在嘗試什麼?

楊詰蒼: 美術學院招收我們文革後第一批學生的時候,還是沿著文化大革命的那套審美取向,革命藝術表現的人必須是勞動人民和健康身體的人,有高、大、全,紅、光、亮等等程式。我們要經常練習畫人物頭像,我考廣州美術學院時最重要的素描考試也是畫解放軍頭像,我們這一代藝術家進入美院以前,已經有過長時間畫頭像的訓練了。進美院讀書這四年,很多時候還是頭像課,我們下鄉寫生還是畫工農兵頭像,整個藝術教育裡面的這個頭像,畫到你頭都爆:頭都是工農兵人頭,要求微笑的這個正面像,或者是四分之三的這個角度,到了畢業時候感覺頭像已經太煩人 。我以為畫頭像我是拿手了,但是畫死人頭還有第一次,想到有了傳承又有挑戰就興奮,《殺人》就是這樣來的。當指導老師太多,就連畫組花畫棵樹也會有意見的,我完成了水墨「死人頭」,人人批評,我又畫了另一幅工筆重彩《放火》,就是你現在看見的這兩組六大屏組合。今日來看當時學校不讓通過也是好事,作品就是我的了,每次看它都心情年輕。最後我竟然還被留下來當了學院助教!

李雨潔: 如果想要改革你學到的畫頭像的那種死板方式,為什麼要用一定要用暴力或者是負面的方式來畫這兩張畫呢?殺人畢竟就是一個負面的題材。

楊詰蒼: 做過紅衛兵,讀了幾行尼釆或維特根斯坦,我們這代學生總是要找一個對立面。微笑的背後是哭,是吧!生命的對面就是死亡⋯⋯當時很簡單只是找一個對立面來表述,當然今天我們也可以找到第三第四個可能性是吧!當時那個環境裡面,找反面是比較有把握的,我當時被這個簡單方式所激動,屠殺本身是鮮活的,永恆的,天天發生。當然你也可以不這樣,其他同學都是認真地畫好他們的真善美畢業的。

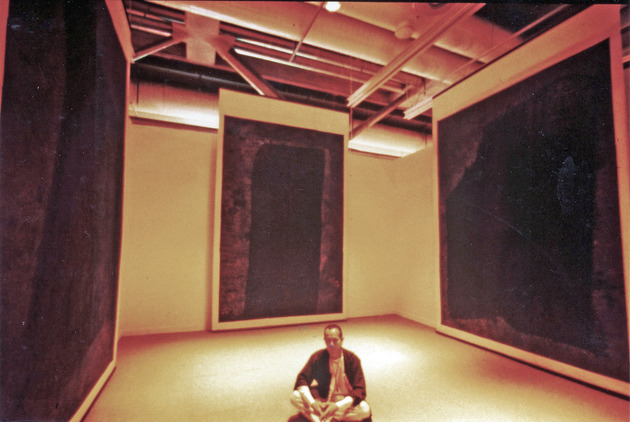

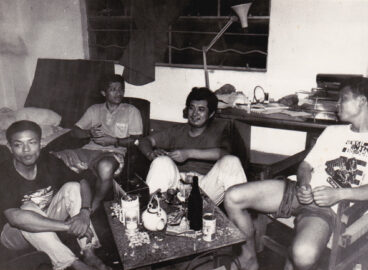

李雨潔: 這是一張你1986年在工作室的照片以及85年畫的畫。好像你畫的是潑墨或者抽象。

楊詰蒼: 不是抽象的,是解構具象。我的解構很簡單,還是具象的,每個東西都有來源。我當時喜歡明代徐渭的畫,徐渭的瘋狂。我臨摹放大他的畫的局部!比如他畫的荷葉,我把荷葉一個局部拿了出來放大臨摹,現在我工作室還有一張大畫正是他的爛荷葉, 這張大畫是用三把掃把綁在一起當毛筆畫成的,因為畫太大了,又沒那麼大的筆,更沒錢買大筆,我自己做工具,就拿掃馬路的那個椰衣殼掃把,再用開水煮,煮爛好打軟,出來的筆達到的效果都不是傳統裡面的那些羊毛筆能做到的,也與傳統文人案頭不同,我的工作地點都很髒,畫氊是窗帘布亞麻布,積聚有很多墨屎和灰塵在上面,所以潔白的宣紙在上面一用水用墨就正面背面都有效果,沒法控制的畫面。

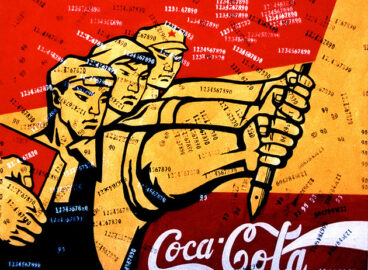

當時不知道有Mark Tobey和日本禪畫 。結果沒想到一來到巴黎來到紐約,人家說你是學這個Mark Tobey,那個又像Robert Motherwell。我們當時根本就沒有這種現代藝術知識,我們上美術史課從來都不教現代藝術。 在牛津曾經有記者問,你的東西是不是Malevich,我以為Malevich是以前蘇聯的電影《列寧在十月》裡一個開汽車的人呢。準確講Mark Tobey也好Jackson Pollock也好,他們還是學東方的,當然有一些激情在裡面。有意思是東方的藝術家真正從自己的土埌發生出來的時候,西方人就說我們是在學他,學美國的,為什麼不是他們學我的呢?可能年齡不一樣,但是我們的淵源是自己的血脈,血裡面就有這個龍騰虎躍東西,我從三歲爺爺教拿毛筆就已經有這種行動(action),這種意識態。中國毛筆文明有中國文人幾千年積聚的意識體,生死與共,朝夕相處的一種行為方式。傳統中國文人看你品藝術的趣味,看你寫個毛筆字,就知道你是誰了,幾筆墨線就能給你稱骨算命, 就是觀念藝術了。那個Jackson Pollock玩身體的,玩尺寸,黑白灰,點線面,玩材料,他的抽象很平面的。在中國毛筆裡面還不僅僅講材料,有很多是意識型態,很多修養的東西,還有程式模範的對象。而且隨著你的年齡的增長,隨著你的對於社會的那種參與,和朋友們的交往,你的整個的眼光喔帶着你的趣味和審美甚至人格提高,整個人也高尚起來的,藝術是特別立體的。

李雨潔: 所以你這個時候已經把紙放在地上畫畫了。

楊詰蒼: 我從來都沒有在桌子上畫畫,從小就這樣。老師總是告訴我們練書法的時候就不能用手按著寫,要提腕,平腕豎鋒,腰要直,這樣筆桿的力氣就灌進紙去,而且要有距離,如果你一提起這個手腕啊,筆與紙之間馬上就有了距離,如果你手按著寫字,這個距離一短的話你看不到整體的,容易進到局部去了。放在地上寫畫距離就更遠了,這時觀察很整體,整個畫面你容易控制,不往局部裡鑽,儘管你每一筆都是局部,其實古人三千年來都這樣完成字畫的。

李雨潔: 你什麼時第一次賣出第一張畫的?

楊詰蒼: 問得好,當時來了一個德國西門子公司的工程師,他是研究助聽器的,在廣州考察市場。大概是1986年的夏天,一個做翻譯的熟人帶他來廣州美院參觀。他特別喜歡我的大畫《殺人》,畫太大,我給他們看了一批素材,一張一張的那個死人頭,是我搞創作前的一些習作,他要買一張習作,記得太深刻了,有人要買我的畫!那個翻譯還叫我把價格提高,我從來沒賣過作品,都不知道怎麼提高價格,我就要了100塊外匯券。當時很感動,能賣100塊啊!60乘1米高麗紙畫的素材死人頭,一感動我跟着還送給他另外一張!那個翻譯還說我怎麼這麼傻。要知道這一張「素材稿」比我的一個大學老師工資還多呢 (講師九十六元月收),我的這種藝術有人喜歡就不錯了。

我就覺得研究「85新潮藝術」應該多從一些個人現象來研究,不要老是研究那種群眾組織、藝術群體。個體很鮮活有生命,飯都吃不飽還掙扎著搞藝術,搞出來又不允許公開發表和沒地方展出,一堆破爛疊在角落,有時送都沒人要啊。當時藝術家都很浪漫,通過努力學習和創作在超越自己,這個個人的「85」卻沒人提呀!蔡國強、陳箴、汪建偉、徐冰、陳侗、楊詰蒼,丁乙⋯⋯太多個人的現象,這些個體藝術家對組織或者扎堆沒有興趣,在痛苦的折磨裡面走出來的 。

李雨潔: 嗯,有一些資料說你在八十年代初的時候,就開始創作抽象書法,你認同這個概念嗎?還有你真的在做抽象書法嗎?

楊詰蒼: 書法很玄妙的,書法也是具象的,漢字本身就是圖像,有形象,所以是具象的是吧!一個字裡面有形的指示,有能量,所以書法不抽象,抽象是外國人說的,因為他看不懂,看的懂的話,「木」這個字就是一棵樹,「人」這個字就是站著走,都是象形的。當我寫書法,寫一個人的名字的時候,這個人就活生生在筆下,對我來說很具象,我不把書法看成抽象的,哪怕是我寫成鬼畫符像張旭、像懷素一樣,我覺得還是具象的。

書法裡面有很多規範也叫法,教你怎麼活,怎麼看藝術看世界也有法,怎麼把握法度,經由你的實踐來探索,都要時間。實際上這根毛筆隨著時間可以帶出你整個人生的貴氣來,你就能夠把握住你自己的人生和你每一個階段的那些變化,增加判斷力,這種美學原理交織在每日的這一筆該拉多長,那一劃要壓幾重之中。毛筆特別有意思就這樣,而且它很便宜,人人可以是藝術家只要他拿起毛筆。波依斯的話還差一句,「只要你以為自己是藝術家你才是。」拿起毛筆,你差不多就是文化人了。以前不是誰都可以拿毛筆的,三五年一個族群鄉村裡面只能夠選出三兩個所謂比較有靈光的孩子,讓他去讀書識字,科舉及第,衣錦還鄉。整個族群與泥土辛勤耕耘就是為了這個孩子讀書可能帶來的攺變。能夠掌握毛筆的這三兩個人,或許就是族群的未來了,毛筆有擔當的,毛筆不是每個人都可以拿。

第三部分: 當代藝術以及文化大革命

李雨潔: 文革對你的藝術有什麼影響?

楊詰蒼: 怎麼說呢,我當時還很小,只能夠就事論事談,當然按照現在的正確政治,文革就是這樣了。文革有幾年不用上學,所以我的知識大多不是從課堂來的,是從社會實踐上來的。作為軍屬和紅衛兵糾察隊成員,罷課期間我住在學校看屋,工作是將全校一千多同學交上來的家裡的書區分出香花和毒草,以便歸還或銷毀或賣去收購站。1970年的時候, 我的工作就是在晚上看着那一條高高的電話線,半夜三更在一個農田的一個點看管這一段電線,保證這幾百米裡的這條電線不受人破壞。莫名其妙的課堂,沒有任何道理, 你就是半夜看著這條電線。我們學校挑選出來的紅衛兵就這樣一段一段被分進去看著這電線,他媽的無釐頭,當代藝術吧!那種經驗比波伊斯、白南凖觀念多了。

李雨潔: 所以你文革的時候沒有斷過練書法是因為你寫大字報。

楊詰蒼: 實際上我沒抄寫過大字報,因為我很幸運遇上個好老師。 我原來學書法是為了抄寫好大字報,我這個老師也知道我來學習書法的目的,他好像不讓我那麼快達到目的。這種老文人有意思,中國的那種教育方法是很奇特的,他首先安排我明窗淨几、磨墨裁紙等雜七雜八工作, 考你的耐心,如果你覺得沒東西好學你就走了就算了。我是父親走了後門讓我來的,總得堅持。可能後來老人覺得這個小孩有點耐性,他要我選一份碑帖作為範本對臨來學習寫字,我選了那本《泰山金剛經》,練了幾個月發現這字體寫的不好看,不能抄大字報的,我想換成唐代歐陽詢的「九成宮」書體,結果老師不給換了,他說我選了就選了,學書法不是光為了學有用的東西,學書法是既學書更是學法,他一下子就把我們那一種想去參與文化大革命、抄寫大字報的那種慾望,通過他的教育方式壓制住了。

李雨潔: 你在八四年到八六年去學道,為什麼?

楊詰蒼: 八十年代前期, 西方的哲學思潮還有文學小說翻譯進來很多。以前沒書看就像肚子空太餓了,越餓越飢不擇食,後來書進來了看多了糊塗,著急,亂七八糟的讀,東方、西方、機械、宗教、性知識、哲學、戰爭、小說⋯⋯什麼都有。我這個人的性格容易激動,我想還是要學一點方法看怎麼安靜自己,覺得學一點宗教知識或許有幫助。我通過主持的管家藏智進入了廣州的著名禪院「光孝寺」想學禪,當時廟沒什麼香火的,特別是沒有知識分子進去的。我當時的佛教基本知識就是從書本來,也讀過日本鈴木大拙的書,讀得特別高雅,哲學,結果進去了那個廟裡面生活的時候發現是兩回事。我當時覺得廟裡面的等級比現實社會多多了,釋迦不是講平等嗎?我不到兩個星期就跑掉了。不久我又去了博羅縣羅浮山的衝虛觀,隨黃陶道長「學道」,這裡的山大而且風景太美了,不遠處還有給林彪蓋的別墅。當時那個道長也無聊,大山大嶺諾大一個著名道觀就他一個人和一書僮而已,他願意讓我留下來,我覺得我住下白吃也不好,看見觀裡有一些清朝的民間壁畫有些剝落,有空的時候我幫助修補一下,在那我斷斷續續待了兩年,當時我只是助教少課。可是這住山的兩年黃陶道長什麼都沒教我!他職位很高,是廣東省道教協會主席,中國道教協會副主席。他應該是有料的,但是他不教,他只讓我住下來,我從來沒有碰過這種老師,奇怪的是隨著我的知識越來越多,我就以為他越來越重要。他的手法非常玄,真是玄學。

第四部分: 千層墨系列

李雨潔: 你是怎麼開始創作千層墨系列的。

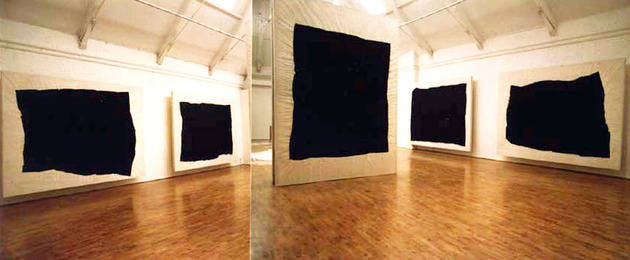

楊詰蒼: 我在大陸畫的那些所謂的抽象實驗水墨裡面已經有這個影子,除了解構傳統繪畫,八六年之後的一段時期我借用過甲骨文,金文和刻石墨拓,畫到最後成了幾筆甚至一筆成畫,簡化到這地步真不知怎麼畫了,這批畫我還有幾十張留了下來。然後為了《大地魔術師》展覽我出國,馬爾丹(Jean Hubert-Martin)八七年在廣州選的一大卷畫在我離開中國過境香港時被扣在中國深圳海關,事實上我來到法國展覽時是一無所有,就只帶著幾支毛筆。我來了歐洲以後,真不知道畫什麼,而且天娜說我在龐畢度展場位置周邊的人都很有名,我和白南凖(Nam June Paik)挨著,圍着我們一大圈的有Anselm Kiefer、 Ilya Kabakov、On Kawara 、Alighiero Boetti、Sigmar Polke,Sarkis不遠還有Jeff Wall,如果我再畫畫,再畫那種抽象水墨的畫,就是馬爾丹原本選的那些,那我就這樣了。沒辦法,我想到了後退,我的文化告訴我,不進就退,往往退比進好,以退為進。退的方法很簡單,就是不再畫了。但我還是用毛筆,還是用墨,還是用宣紙,卻「不畫」了,以塗墨來記錄我這幾十天在巴黎的勞動, 每天都在第一筆的位置上乾了以後再塗墨水,宣紙一碰水墨就會吸收就變形,我就繼續跟著它來填墨汁,填了百多遍墨以後就有意思了,那張宣紙已經不是那麼平平滑滑的這種,已經皺得密密麻麻,這時候的墨已經不黑了,墨色有反光了。只要很簡單地每日重複一件很簡單的事就可以創造奇蹟,這時候新生命出來的,墨黑的反面出來了,見到了白色,那已經不是畫,是一個多月時間的記錄,記錄著我的生活我的記憶,也成了我的空間。這團方塊墨色成了一個空間,後來把它掛起來的時候,我覺得不能夠按常規那樣掛了,它既然是個空間嘛,就有距離,有一百幾十層記憶,在我心裡這張宣紙不再是平面了,我就把它懸空裝置起來,離牆一段距離來掛,墨塊的尺寸巨大,觀眾站在它們前面的時候感到是個空間,可以走進去一樣,這千層墨就是這樣來的,用的就是簡單的墨汁。

李雨潔: 但是這是一種加法嗎?

楊詰蒼: 你每天重覆一個很無聊的工作是吧!那也就是一種減法,我使用宋人繪畫裡面最基礎的「三矾九染」技法。你明白這個動詞嗎?「三矾」就是上膠矾多次,「九染」是反覆多次渲染。這是大概的數,比如畫一種紅顏色出來,不是直接塗完一個紅色就是紅色,這個紅色是要通過層層反覆罩染很多次的紅來達到的,跟油畫調配出來一個紅色一筆畫上去的方式是不一樣的。這個所謂的「千層墨」中,我用了宋人工筆畫的基本原理,「三矾九染」,最後結果看到的墨色已經不是黑的了,有神奇的「暗光明」。

第五部分: 中國城現象

李雨潔: 剛剛談到你們這一群藝術家 剛好趕上後殖民理論的班車,九十年代初有一些海外的大的展覽都是中國當代藝術的群展, 比如說柏林中國行為藝術, 還有其他在威尼斯的,在牛津的。可能大家對中國藝術家的興趣,最開始來自文化, 你對這件事情有什麼看法, 你覺得九三年開始的這一批海外展覽,改變了你們的創作方法嗎?

楊詰蒼: 壞就壞在都是喜歡中國、去過中國、甚至是當年毛派的歐洲人做的展覽。我比較欣賞費大為早期做的展覽, 例如九一年在法國南方Pourrières那個《獻給中國的昨天今天明天》(Chine Demain Pour Hier (Pourrieres, 1991) 。 當時費大為目標還比較明確,他覺得中國當代藝術是不存在的,當代藝術怎麼看也是很個人化的,如果用「大團圓」或「中國城」的方式來呈現中國當代藝術這是一種誤導。中國當代藝術還是剛開始,不可能給大家看得全整個形貌,也說不清楚,他說他更有興趣的是做一些菁英個體。當代藝術是菁英文化。 那個柏林的展覽就出問題了,影響不好,那三個策展人都是做中國生意的人,荷蘭佬Hans van Dijk 賣中國舊傢俱沒賣好,德國人Andrea Schmidt是剛從杭州淅江美院畢業, 另外還有Jochen Noth。 豐富多姿登大雅之堂的中華各種菜式,被這三個喜歡中國的人搞成如中餐館的炒飯,一大盤端上了柏林世界文化宮的桌子上,這跟法國人龐畢度館長馬爾丹用了三年籌備,八九年五月在巴黎他的蓬皮杜藝術中心舉辦的那個《大地魔術師》百人大展完全相反的意識形態。馬爾丹把中國當代藝術家與國際當代藝術處在一種平衡! 隨後牛津的David Eliot的在接了柏林的那個中國展之前,他也親自策劃了一個有九位中國藝術家的現場製作展覽《沈默的力量》,質量很好。以後大家都看見的,栗憲庭的玩世現實主義來了,香港舍尼畫廊來了,漢雅軒張頌仁來了,比利時的尤倫斯來了,瑞士的希克來了,許江招安來了,教授巫鴻來了⋯⋯中國當代藝術場場滑鐵盧,成了金錢和社會學戰場。

李雨潔: 你有被審查過嗎?

楊詰蒼: 監控的時代,當今沒人逃得掉!